La ville au cinéma est souvent traitée comme un simple décor. Pourtant, en certains cas, elle peut se transformer en personnage à part entière avec tout ce que cela implique. Celle-ci peut devenir alors amas de codes sociétaux, d’architecture, d’urbanisme, de réseaux, de populations qui se mélangent dans un système complexe et interdépendant. C'est ce qui se produit régulièrement pour des villes comme New York ou encore Los Angeles.

La ville se transforme alors en une force déterministe pour l’individu. Les Américains désabusés des toiles d’Edward Hopper affichent nombre de points communs avec leurs contemporains exposés au cinéma. Chaque ville, d'une certaine manière, est part de l’identité individuelle des individus qui la peuplent par sa dimension symbolique, les opportunités qu’elle offre, les vices qu’elle propose. New York, par exemple, est à la fois la ville de la liberté, la représentation fantasmée du Nouveau Monde par les Européens mais aussi la cité des oppositions sociétales.

Mais celle qui nous intéresse ici est Los Angeles. Déjà se rappeler de son positionnement géographique , LA se situe en Californie, à la fin d’un monde, du monde américain, de l'utopie en un sens puisque au-delà de la cité, il n’y a plus que le vide, c’est le Pacifique qui nous attend. Un peu à l'image de l'Histoire américaine, Los Angeles doit principalement sa réputation à l’image qui s’est développée à son propos dans l’industrie cinématographique.

Elle se compose de lieux mythiques ayant nourri l’imaginaire de chacun : Venice Beach, Hollywood et son boulevard étoilé, le Griffith Observatory, etc. Lieux qui nourrissent cette idée du rêve américain mais qui s'incarne encore plus avec Hollywood, ses studios, ses productions qui ont vendu ce rêve au monde entier. De fait, Los Angeles sera aussi l’objet spatial d’une interrogation sur l’Amérique et sur l’Américain. Ainsi, Los Angeles, dans l'exploitation de son image au cinéma, se charge souvent de multiples caractéristiques : étape obligée pour affirmer une certaine réussite sociale, obstacle à contourner pour évoluer ou encore figure de l'emprisonnement de laquelle il faut s’évader pour faire renaitre l'utopie.

Dans cette optique la comédie musicale de Damien Chazelle, La la Land est assez signifiante. Dans un premier temps, c’est un hommage au cinéma et plus particulièrement aux comédies musicales produites par l’industrie cinématographique et même, plus spécifiquement, à celles qui s'inscrivent dans la production hollywoodienne. Avec La la land, on regarde dans le rétro, pour observer et s'appuyer sur tout ce qui a enrichi le cinéma et, donc, la ville qui sert ici de décor pour explorer les obsessions du cinéaste.

Cette interrogation de l’artiste sur lui-même et ce qui a pu le féconder est évidente dans la construction du couple formé par le personnage de Sebastian, le musicien, et Mia, l’actrice en devenir. Ce qui les réunit et les détruit en même temps, dans le film, c’est la raison pour laquelle ils sont là, au sein de la cité des anges et pas ailleurs, à savoir, la possibilité d'exprimer un talent personnel. Ce sont les opportunités de carrière que la ville offre, ou au moins fait miroiter, qui les inscrit dans ce décor. C’est également cette possible réussite artistique qui viendra contraindre les individus à choisir : amour ou amour de l’art quand les opportunités de chacun provoqueront séparation des êtres mais aussi exil de la ville.

Sebastian se voit proposer un rôle de second couteau dans un groupe de musique, ce qui l'oblige à partir en tournée et Mia obtenant un rôle pour un film à Paris ; ce qui les a rapprochés devient alors figure de l’éloignement. Tandis que les deux personnages ont affronté conjointement les obstacles qui se présentaient à eux dans la logique de la Cité, petit boulot pour Mia et galère financière pour Sebastian, c’est cette même ville qui les confronte à une épreuve essentielle : se séparer pour vivre leur rêve ou renoncer pour leur amour respectif.

La ville joue alors le rôle du marionnettiste. Ainsi l’artiste, quel qu’il soit, qui vient à L.A. pour gagner en crédibilité, devient dépendant de la Cité pour le meilleur et pour le pire.

Ryan Gosling joue un rôle tout autre dans Drive de Nicolas Winding Refn celui du « driver ». Il n'a pas de nom, rien qui l'identifie, le film réduit ainsi son personnage principal à l’état de fantôme, d’individu perdu dans la foule "angeline", il n’est qu’une pièce de puzzle. Cela se vérifie également par le manque d’expression du personnage visible lors des gros plans sur son visage par ailleurs omniprésent physiquement à l’écran. Mais étrangement, sa vie ne semble pouvoir se dérouler qu’à L.A.. Celui-ci confiera d'ailleurs qu’il est là depuis longtemps, qu'il déménage régulièrement, comme s’il ne trouvait pas comment habiter cette ville dont il ne peut se détacher et qu’il arpente sans cesse. Mais un individu ne reste pas dans une ville dans laquelle il ne peut se fixer par simple plaisir masochiste.

Ici la ville est affaire d'anonymat, d'effacement, de dissimulation mais aussi, plus matériellement de survie, de possibilité de travail. Le "conducteur" travaille à la fois pour un garagiste et pour le cinéma (on y revient) en tant que cascadeur. Mais cette ville c’est aussi l'incarnation d'une autre partie de soi, liée sans doute à son passé, plus sombre, qui prend la forme de courses en voiture pour de petits malfrats. Ce passé, cette vie parallèle, étroitement liés à la cité, il aimerait certainement les occulter, les oublier, les évincer mais ce serait obligatoirement nier ce qu’il a pu en tirer et en retenir pour devenir ce qu'il représente.

Cette fois, la ville lui permet de trouver un but, une esquisse de rôle social, former un couple avec Irene, une femme qui habite son nouvel immeuble et devenir un père de substitution pour le fils de celle-ci. Les recoins de Los Angeles, qu’il connaît par cœur, deviennent alors autant de possibilités d'évasion et d'espaces de projection d'un bonheur (potentiel) commun aux trois personnages.

Mais ce n'est pas aussi simple, tout a un prix. Une nouvelle épreuve l’attend avec la sortie de prison de Standard, le mari d’Irene. De bonne foi, lui aussi souhaite fuir le banditisme et sera, bien involontairement, l’élément déclencheur de la redescente aux enfers du driver. Cette fois, le banditisme en question est d'une autre envergure. Il est affaire de réseau mafieux et donc, d'une certaine façon, touche à l'équilibre social et politique de Los Angeles. Le driver devra alors s’attaquer à ceux qui tiennent les rênes profondes de Los Angeles pour se sauver lui, mais surtout Irene, Standard (en vain) et leurs fils.Le tout finira par pousser le driver à quitter la ville, ce qui peut se résumer à un suicide symbolique. Celui-ci décide de quitter Irène, qui lui a donné une raison de vivre, pour la préserver d'une mort certaine. Il est alors figure sacrificielle, condamné perpétuel à errer dans les limbes d'un purgatoire sans issue comme Wayne à la fin de The Searchers de Ford.

Tout cela se résume en un plan emblématique : la voiture ne faisant qu’un avec le conducteur, sur les routes de L.A. Scène filmée en plongée, plan large, le spectateur est seul seul juge, bien qu’impuissant, devant le même obstacle que le personnage, face à la ville. Les immeubles servent de barreaux et les routes de couloirs de prison, pas d’issue. Constat édifiant.

Il est intéressant de noter que la voiture est une véritable excroissance du chauffeur qui aide à le définir. La voiture est une vieille Chevrolet, un peu détériorée, cabossée, appartenant à un autre temps, un temps où les illusions avaient encore la vie belle. Il manque le logo de la marque. La voiture voit ainsi, comme son conducteur, son “identité” niée, réduite à sa simple fonctionnalité. Un simple maillon assujetti aux engrenages de la mécanique de la ville.

Le personnage est la ville et la ville est le personnage. La ville miroite toute l’ambivalence de l’individu et pour cause puisque tout ce qui le caractérise lui a été légué par Los Angeles pour mieux le réduire à l'esclavage. Tenter de lui échapper revient à se condamner.Certains individus grandissent avec l’expansion, la mutation de la ville qu’ils habitent et l’image que celle-ci renvoie. C’est ce qui s’exprime au travers de The Bling Ring de Sofia Coppola. Celui-ci s’inspire de vols effectués par des adolescents "angelins" en 2008 et 2009 dans les propriétés luxueuses de stars tels que Paris Hilton, Orlando Bloom ou encore Lindsay Lohan.

Le film met l’accent sur le fantasme généré par la ville, la vision qu’en ont les adolescents du film, celle qui s’exprime à travers l’image des palmiers et du ciel bleu californien. C’est le Los Angeles des écrans que la réalisatrice choisit de capter et d'interroger en adoptant le point de vue d'un paparazzi.

Les villas sont les seuls éléments urbains à avoir droit à des plans posés, centrés ou en contre-plongées pour leur donner même valeur d’importance que les personnages. Du manoir exubérant, dès l’extérieur, de Paris Hilton à la villa ultra moderne d’Audrina Patridge, l’architecture définit ceux qui s’en emparent.

Le reste de l’espace urbain se voit limité au rôle de lieux de passage, de liens entre deux villas ou lieux de débauche. Pour signifier leur futilité, ils sont souvent filmés derrière les vitres d’une voiture, floutés, privés de leur singularité par et pour les personnages.

Le Los Angeles du hors champ, c’est le lieu de la routine, de l’ennui des adolescents, celui qui n’a pas lieu d’être sur les réseaux sociaux. Ici Los Angeles se pose comme une hyperbole typique du règne de l’apparence dans la société occidentale, celle là même qui déroute des adolescents en quête de sens et prêts à aller toujours plus loin pour faire mieux que le voisin ou tout simplement pour avoir la sensation d'exister.

Les voitures, éléments de déplacement individuel urbain par excellence, ont aussi un rôle dans la caractérisation des individus dans le film. Ainsi les personnages volent des véhicules de luxe quand leurs ambitions sont encore intactes et préservées de la peur et de la prise de conscience de la gravité des actes. Ils se verront ensuite transplantés dans des voitures de police puis, enfin, dans un transport collectif, un bus de prisonniers, pour les intégrer à une foule anonyme de criminels. Descente aux enfers totale.

La cité des anges se montre souvent sur la pellicule comme une ville dangereuse, un mirage. C’est ainsi que toute une symbolique traumatique des États-Unis se matérialise : la migration désillusionnée, l’héritage de la Grande Dépression, les artistes ratés et ceux déchus... Mais celle-ci reste une terre d’opportunité que certains touchent du doigt en surpassant les difficultés, en relativisant, un espace de fête, de joie comme dans The Nice Guys de Shane Black.

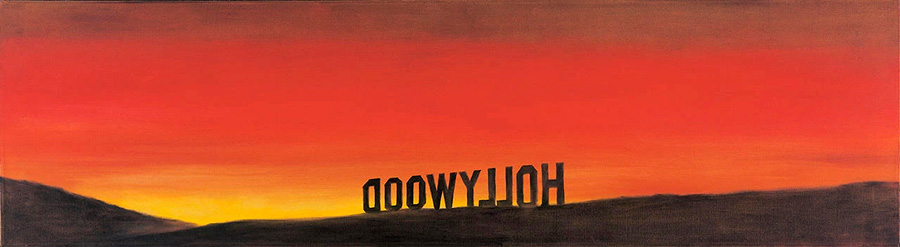

Crédit images : Ed Ruscha, Back of Hollywood, 1977. Collection MAC Lyon / Copyright SND