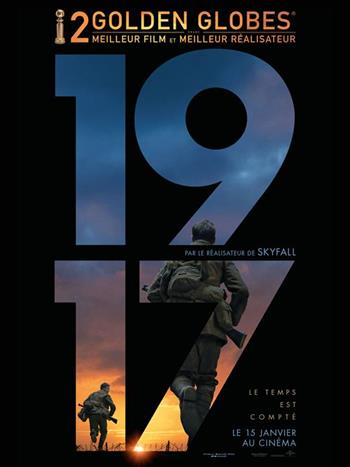

Après Skyfall et SPECTRE, Sam Mendes prend ses distances avec le plus célèbre agent secret britannique du cinéma, James Bond, pour s’intéresser à des héros plus anonymes : les soldats de la grande guerre.

Le 6 avril 1917, sur le front ouest de la Première Guerre mondiale, les caporaux William Schofield (George MacKay) et Tom Blake (Dean-Charles Chapman) sont chargés d’une mission périlleuse. Elle consiste à traverser le no man’s land (territoire qui sépare les deux lignes de front des belligérants) et les lignes ennemies abandonnées afin de rejoindre un autre bataillon près d’Ecoust-Saint-Mein. L’ordre est d’annuler l’attaque prévue le lendemain à l’aube car l'état-major redoute une ruse tactique de l’ennemi qui mènerait 1600 soldats à une mort certaine. Au sein de ce bataillon se trouve le frère de Blake, Joseph (Richard Madden), ce qui motive davantage Blake dans sa détermination. Le temps presse et le danger est imminent. L'intrigue du nouveau film de Mendes paraît simple : deux soldats doivent traverser un espace pour délivrer un message. C’est sur le traitement que le film se singularise radicalement.

Le film s'ouvre sur un paysage calme du nord de la France. Le vent souffle sur les fleurs, la végétation s’étend vers l’horizon. Puis, par un mouvement arrière, la caméra commence lentement à prendre de la distance et révèle la présence de Schofield et de Blake en train de se reposer. Les deux frères d’arme sont réveillés par leur supérieur et sommés de rejoindre le général Erinmore (Colin Firth). Placée devant les personnages, la caméra se distancie de plus en plus de la quiétude initiale et s’enfonce dans l’agitation des tranchées. La particularité de cette séquence, c’est qu’elle sera pratiquement ininterrompue.

À l’instar de Birdman en 2014 (A.G. Inarritù), Sam Mendes prend le parti du quasi « one take film » (un film en plan séquence intégral). Ce choix accentue la sensation d’immersion que le film peut provoquer. On ne fait pas que suivre une narration, on partage le hic et le nunc des personnages principaux. Nous ne pouvons rien savoir avant eux de ce qu’il adviendra et nous suivons en parfaite synchronie tous les obstacles qu’il leur faut surmonter. On n’ose imaginer la complexité et le nombre de répétitions que comédiens, figurants et équipe technique durent faire avant de lancer le moteur. Néanmoins, c’est une chose qui ne doit pas être méconnue du cinéaste, également réputé pour ses mises en scène au théâtre.

Dans ce parcours, littéral, du combattant durant lequel le spectateur est en entière synchronie narrative avec les personnages, la métamorphose de l’environnement en devient presque troublante. En quelques centaines de mètres, le paysage alterne entre le beau et l’horrible. Comme les deux personnages, nous ne savons à quoi nous attendre. La caméra reste centrée sur les protagonistes en train d’escalader une butte, une tranchée et ne dévoile qu’au dernier moment le paysage. Cela peut être le véritable charnier du no man’s land, jonché de boue, de cadavres en décomposition et de rats, comme cela peut être un verger de cerisiers sciés dont les pétales flottants présagent des jours meilleurs. On peut notamment noter la portée de l’environnement sur celui qui s’y trouve. Il y a évidemment l’impact sur le spectateur qui ne peut désormais (en 2020) qu’être étranger à la réalité de ce que fut cette guerre mais cet effet est aussi visible sur les personnages.

Les éléments qui composent l’environnement s’accumulent sur les soldats et marquent comme une médaille chaque nouvelle étape du parcours. Quand ils sont sur le départ, les uniformes sont immaculés et le paysage a une beauté pastorale. Puis le no man’s land et les tranchées entachent les textiles de boue, de sang et de viscères, les explosions dans les tranchées les saupoudrent de poussière ; tandis que les équipements tombent au fur et à mesure et laissent les personnages dans leur vulnérabilité la plus extrême face à un danger constant.

La question de la beauté qui émerge de la violence est un point récurrent dans le cinéma de Mendes. On peut d’ailleurs saluer la maestria de Roger Deakins avec laquelle il parvient dans un film-plan séquence à composer des plans absolument sublimes qu'il serait compliqué de mettre en place avec une caméra fixe. Cette beauté intermittente ponctue ces longues péripéties dans un enfer sur terre, comme une méditation sur une possibilité de paradis, d’un meilleur. De la même manière, c’est souvent quand l’homme est le plus vulnérable et le plus maculé qu’il peut en émaner un courage et une persévérance sans limite. Un héroïsme que Sam Mendes attribue notamment à son grand père, Alfred H. Mendes, dont l’autobiographie est l’inspiration première de 1917.

© Universal Pictures International France