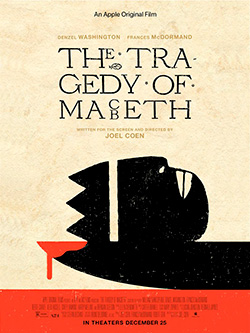

The Tragedy of Macbeth

Publié par Stéphane Charrière - 29 janvier 2022

Catégorie(s): Critiques, Séries TV / V.O.D.

Lorsque la nouvelle d’une adaptation de Macbeth par Joel Coen, seul aux commandes cette fois, s’est répandue, nombreux étaient ceux qui s’interrogeaient sur la capacité du cinéaste à adapter ses problématiques habituelles à la célèbre pièce de Shakespeare. Pour d’autres, le contenu de la pièce laissait entrevoir la possibilité d’un renouvellement de l’œuvre filmique du metteur en scène. Dans les deux cas, c’est oublier que les thèmes qui jalonnent Macbeth habitent le travail des Coen depuis toujours, même si ce n’est parfois perceptible qu’avec parcimonie.

Pour le vérifier, il est judicieux de se référer au titre original : The Tragedy of Macbeth. Dans celui-ci, ce n’est plus le nom du personnage qui importe. L’accent est ici apposé sur le terme « Tragedy ». Le personnage de Macbeth devient donc un cas qui permet d’étudier les effets du tragique sur l’individu. Sur ce point, le cinéma des frères Coen, depuis toujours, est redevable aux principes formels ou narratifs qui régissent la tragédie classique. De plus, dans la filmographie de Joel Coen, l’action repose systématiquement sur des conflits passionnels, voire existentialistes, qui condamnent automatiquement les personnages à une destinée funeste ou qui les entraînent vers une catastrophe inévitable.

La filmographie des Coen se plaît à parcourir de multiples motifs qui, conjugués savamment, dessinent quelques portraits de groupes ou d’individus qui nous renseignent sur la condition humaine. Sans surprise, il en va à nouveau ainsi avec The Tragedy of Macbeth. Il est cependant passionnant d’observer comment Joel Coen a procédé pour parvenir à réaliser une œuvre qui s’inscrit à la fois dans la continuité de ce que nous connaissons de la pièce, que ce soit par le théâtre ou par le cinéma, et, en même temps, comment le cinéaste a modernisé l’approche du texte. Pourtant ce dernier est respecté. La modernité se vérifie curieusement par un retour à certaines formes classiques : format de l’image, le choix du noir et blanc, la présence de l’artifice pour souligner les caractéristiques essentielles du texte, intégration d’univers cinématographiques empruntés à des cinéastes qui ont marqué l’histoire du cinéma…

The Tragedy of Macbeth emprunte des chemins défrichés visuellement ou scénaristiquement par des cinéastes qui se sont emparés par le passé de textes fondateurs pour servir leur propos filmique : la Bible, Mythologies, Légendes, fables, etc. L’ouverture du film illustre parfaitement comment des éléments techniques, optiques et narratifs vont composer une stylistique particulière qui régit l’ensemble de The Tragedy of Macbeth.

Écran noir. Le bruit du vent. Puis des cloches sonnent pour annoncer de bien tristes présages. L’heure est venue. Des voix se répondent ou plutôt se prolongent. Elles se ressemblent mais elles diffèrent légèrement. La première interroge : when shall we three meet again ? (quand se revoit-on nous trois ?) Elles annoncent la suite. Les voix prennent rendez-vous avec Macbeth, le personnage qui les réunira. On passe du chuchotement, de la confidence à un dialogue établi entre les voix. Puis elles s’adressent aux spectateurs :

“Fair is foul, and foul is fair:

Hover through the fog and filthy air”

« Le laid est beau, le beau est laid :

Embrumons-nous dans l’air épais. »

Pour la traduction, Macbeth, Acte I, scène 1, Daniel Loayza et Stéphane Braunschweig,

éditions Les Solitaires Intempestifs, janvier 2018.

Un bruit résonne soudain. Une ouverture de porte. Le film s’ouvre. Nous entrons dans un univers artificiel. L’écran passe brutalement du noir total au blanc. Un univers indistinct, indéfini s’impose à notre regard. Un monde transitoire qui demande à se caractériser, un monde en attente de spécifications qui le rendront intelligible. L’action de l’homme ? Le vent s’intensifie. Au loin, un oiseau plane. Il répond à l’injonction des voix. Il plane et traverse le brouillard et l’air sans doute vicié. Depuis le sol, nous voyons un oiseau voler. L’évocation est trop précise pour ne pas songer au plan d’ouverture du Septième sceau d’Ingmar Bergman. Dans le film du cinéaste suédois, l’oiseau était un aigle qui, par sa présence symbolique, l’attribut de St Jean, entrait en résonnance avec le Dies Irae chanté. Jour de Colère, jour du jugement dernier. Le moment où tout se joue. L’annonce était aussi limpide que ce que les voix prédisent ici.

Dans The Tragedy of Macbeth, le premier oiseau est vite rejoint par deux autres. Les voix se sont matérialisées. Trois voix, trois oiseaux. La position omnisciente ne laisse guère de doute. Le destin est en marche. Le monde décrit par l’image ne correspond pas au nôtre. Le ciel et la terre se confondent. Un fondu enchaîné, presque imperceptible en raison de la brume, laisse apparaître l’image d’un homme, observé depuis les cieux, qui marche dans la neige. Un contre-champ ? Oui mais alors pourquoi ce fondu enchaîné ? La figure de la métamorphose que constitue ce principe de montage explicite le lien de causalité qui réunit ce qui est prédit et la matérialisation de la prédiction. Un cut. Gros plan sur des traces de pas dans la neige. Celles de l’homme. Il est visiblement blessé. Sur la neige, du sang. Cela se précise. Un univers fait de blanc, d’indécision. Car il contient, comme le blanc, tout et son contraire. L’univers est donc en attente d’une première couleur pour lui donner une orientation. Ce sera le rouge, le sang. La souillure est imparable. Le sang versé ne pourra s’éliminer. Pour l’effacer ? un autre sang ? Le désastre est en marche. Au propre comme au figuré. Panoramique vertical. Le rôle du personnage, même si sa présence sera éphémère à l’écran, n’est surtout pas à minorer : le panoramique vertical nous dit l’importance que l’homme revêt aux yeux de Joel Coen. La mécanique du destin s’active et prend la forme d’un homme dont nous ne distinguons aucun trait. Et pour cause, il avance vers une destination qui va se révéler petit à petit à travers la brume, un campement sur une falaise.

Une autre évocation filmique donc. Le Château de l’Araignée d’Akira Kurosawa. Dans le film japonais, la brume disparaissait comme par enchantement. Le château à forme animale surgissait alors pour surprendre les spectateurs et les deux protagonistes, Washizu (Macbeth) et Miki (Banquo). Le film de Kurosawa ne quittera plus vraiment l’esprit du cinéphile qui regardera The Tragedy of Macbeth. Lorsqu’il adapte Shakespeare en 1957, Akira Kurosawa procède à de multiples coupes dans le texte du dramaturge. Si Kurosawa observe des accointances entre la période décrite par Shakespeare (Écosse médiévale) et le Japon du XVIème siècle, il procède à quelques modifications pour rendre le texte intelligible aux Japonais. Macbeth, dans sa transposition japonaise, est plus minimaliste, plus intériorisé. Le film repose sur une adaptation du texte aux principes scéniques du théâtre Nô.

Joel Coen agit un peu de manière identique dans The Tragedy of Macbeth. On retrouve dans le film de 2021 les épisodes marquants du film japonais de 1957. Et si Joel Coen élague quelque peu le récit, c’est pour insister sur l’essentiel. Le film est donc radical, seul importe ce qui s’accorde avec le jeu des comédiens, résolument moderne, pour constituer une parabole. Les scènes conservées sont celles autour desquelles le récit s’articule. Le sort de Macbeth n’en est que plus évident, que plus logique.

Le minimalisme et l’épure du verbe rejoignent le choix des cadrages. Par exemple, les gros plans sur Macbeth (Denzel Washington) lorsqu’il exprime sa pensée à voix haute décrivent les enjeux intérieurs. Tout concorde alors pour dire les tourments d’une âme qui se sait très tôt condamnée. Ce que confirme également le rapport volumétrique institué entre les décors et les personnages. Les plans sont des édifices qui reposent sur un réseau de lignes en interaction avec les protagonistes. Lady Macbeth (Frances Mac Dormand) sombre dans la folie et les décors se dégarnissent pour figurer la déstructuration de l’esprit. Les figures géométriques sont plus saillantes et laissent apparaître le squelette d’un esprit qui se meurt. Lang avait su retranscrire les états d’âmes de personnages mythiques dans son adaptation des Nibelungen. L’innocence de Siegfried ne résistait pas longtemps aux calculs formulés par les personnages habitués aux intrigues de cour. Les motifs nous disaient déjà ce qui se tramait et ce qu’il adviendrait des fêlons. Joel Coen a bien retenu le principe et son application ici est une véritable profession de foi, une déclaration d’amour à quelques fondamentaux cinématographiques. Parce que c’est maintenant, parce que de nos jours le cinéma se transforme majoritairement en parc d’attraction.

Habilement, les références ou les citations sont indirectes. Elles fournissent néanmoins une base de données qui balisent le chemin du récit. Le spectateur avance en terrain connu. Macbeth est rapidement résigné. La tragédie du titre est celle d’un homme simple qui appartient à un autre temps et qui pourtant se définit par des caractéristiques qui traduisent des maux contemporains. La tragédie nourrit depuis leurs premiers films le cinéma des Coen. Aussi savent-ils bien que la fragilité des hommes est une source d’inspiration qui ne se tarit hélas jamais. Ars longa, vita brevis.

Crédit photographique : CopyrightA24/Apple TV+