L’ouverture de Walkabout de Nicolas Roeg n’a rien perdu du pouvoir de fascination qu’elle peut exercer sur le spectateur. Les premières minutes captivent autant aujourd’hui que lors de la présentation du film à Cannes en 1971. Des plans de ville se succèdent, des individus, hommes et femmes, marchent dans la rue. De ce magma, émergent une jeune adolescente et un gamin plus jeune, chacun observés à différents moments d’une journée scolaire. Le montage adopte la figure de l’alternance. Les plans réunissent, à distance, la jeune fille et le gamin. Le montage les associe à la collectivité. Des ruptures apparaissent et les deux personnages semblent, alors que le montage prétend le contraire, se dissocier du reste du monde. Plan de foule puis un panoramique suit le déplacement d’une voiture. Le montage s’attarde sur la voiture et l’homme qui en descend. Retour sur la jeune fille et le gamin, toujours à l’école. Puis l’homme, dans un bureau vu depuis l’extérieur, depuis la rue, l’homme ressort de l’immeuble de bureau. Il s’avance dans un espace déserté. Le premier depuis le début du film. Plan sur un mur de briques rouges, travelling latéral, le désert. Écho ? Correspondance ? Retour sur l’homme perdu dans un dédale de lignes architecturales. Puis le gamin et la jeune fille quittent l’école, on les suit. Ils se dirigent, c’est ce qu’indique le montage, vers un immeuble de banlieue devant lequel est garée la voiture que la mise en scène a pris le soin de suivre précédemment pour nous montrer son occupant. Immeuble résidentiel, piscine privée, une femme s’affaire devant une cuisinière dans un appartement en écoutant une émission de radio d’où émane la voix d’une femme qui énonce les étapes d’une recette de cuisine. La compagne de l’employé de bureau semble suivre la recette. Une scène de la vie quotidienne sans parole. L’homme boit un verre en regardant ses enfants s’ébattre dans la piscine. La radio nous dit que le cognac peut être remplacé par du vinaigre. Cela n’augure rien de bon.

Retour sur le mur de briques rouges. Travelling qui suit la même orientation que le premier. Le désert toujours mais cette fois la voiture que nous suivions à travers la ville est là, au milieu de nulle part. À l’intérieur du véhicule, l’homme et ses enfants. Il prend des notes sur un calepin. Une radio diffuse la continuité de l’émission culinaire. Le père démarre la voiture. Ils s’enfoncent encore plus loin dans le désert. Ils s’arrêtent à nouveau pour un pique-nique. La jeune fille prépare tout pendant que le petit frère joue et que le père lit un rapport géologique dans la voiture. Un bestiaire s’invite. Un lézard a déjà été aperçu. Là, maintenant, des fourmis. Décidément, rien de bon ne se profile. Soudain, un coup de feu. Le père tire sur les enfants. Le film a débuté depuis 9 minutes.

Les deux jeunes s’enfoncent dans le désert, seuls. Il faut fuir mais il va falloir survivre, il va falloir s’adapter. Curieusement, alors que rien de ce que nous leur connaissions ne le laissait supposer, le frère et la sœur s’accommodent des difficultés premières que la nature, hostile, leur oppose. Ils vont croiser le chemin d’un Aborigène vraisemblablement du même âge que la jeune fille. Il est dans ce que les Aborigènes nomment un « Walkabout ». Un rituel initiatique où l’individu, livré à sa solitude, doit affronter l’adversité de la nature et survivre pendant un temps défini en trouvant nourriture et eau. Très vite, l’incommunicabilité entre les deux blancs et l’Aborigène est manifeste mais ils parviennent à s’entendre. Ils sont Britanniques, lui est d’ici, du désert et d’ailleurs, il est de cette terre, de ce monde.

Le rituel s’inscrit dans une démarche parallèle, la survie. Un intérêt commun ? Nous pourrions le penser mais il faudra communiquer, aussi, pour parvenir à en trouver un ou à s’en inventer un. L’hostilité du désert répond à l’hostilité psychique à laquelle le père semblait soumis. L’image filmique relève d’une composition qui repose sur un assemblage des contraires. L’image du film se nourrit de la présence incongrue de deux mondes que tout oppose et qui sont contraints de cohabiter, celui des deux jeunes Britanniques et celui de l’Aborigène.

Le trio avance dans le désert et découvre, ici ou là, des oasis revigorantes. Les corps harassés par la chaleur peuvent alors se satisfaire des points d’eau qui incitent au plaisir de la baignade. Mais alors les corps s’exposent, ils se libèrent et, sans que cela ne soit manifeste à l’écran, les images propagent de manière imperceptible une sensualité soudaine. Le spectateur possède un coup d’avance sur les adolescents. Le rituel initial de survie devient pluriel puisque le récit intègre la possibilité d’un rituel amoureux.

Nous évoquions la présence d’un bestiaire qui se dessinait lorsque les Britanniques entraient en contact avec le désert. À partir de ce moment du film, une faune plus ou moins hospitalière s’est imposée au propos filmique. Le montage juxtapose des images du cheminement du trio et des images de la faune sauvage. Les plans d’animaux divers et variés se multiplient. Ces plans prolongent les impressions que suscite le rapport qui s’instaure entre les protagonistes et la nature. Le découpage n’a rien de chaotique. Les apparitions d’animaux dans le montage du film suivent une logique qui s’indexe sur la progression identitaire des personnages. Ou alors, dans certains cas, le bestiaire renseigne sur la nature profonde des événements auxquels se confronte le trio. Mais cela ne concerne pas que les trois protagonistes principaux. Des considérations nouvelles, des constats ou des révélations s’insinuent au fil du cheminement de chacun. L’Aborigène fera l’amer constat que la présence de l’homme blanc dans le paysage introduit dans le film la présence grandissante de l’opposition qui existe entre la Nature et la Culture. L’aborigène tue pour sa survie ou celle de ses jeunes compagnons. Mais il croisera des hommes, adultes eux, qui, sans raison apparente, tuent des animaux.

La fin de l’innocence qui accompagne ce douloureux constat habite le film depuis quelques séquences. Depuis que, sans que cela ne choque le spectateur, l’enfant le plus jeune communique, sans parler la même langue que lui, avec l’Aborigène. Ce qui ne sera jamais le cas de sa grande sœur. La Culture qui est celle de la jeune fille participe d’un conditionnement qui la contraint à appliquer inconsciemment quelques principes qui pourtant, dans pareilles circonstances, paraissent décalés. La jeune Britannique appartient déjà au monde de ces humains qui détruisent, par leur simple présence, l’idéal édénique qui s’incarne dans la nature.

La mise en scène du film s’évertue à tisser des liens entre différents espaces qui définissent la topographie de l’Australie. En vain. Un travelling dévoile la proximité du désert dissimulé derrière un mur de briques et un travelling sur amas de roches et de sable révèle la présence surprenante d’un espace urbanisé. La perméabilité spatiale que le film met en évidence cache différentes discordances : le monde des Aborigènes et le monde des Britanniques ou des Australiens, les animaux et les humains, etc. Et puis le carambolage temporel qui accompagne dans l’image la présence conjointe du jeune Aborigène et des deux jeunes Britanniques. Le temps de la cité n’est pas celui de la nature. La cohabitation forcée de ces deux mondes, induite par l’image filmique et matérialisée par des figures humaines interposées, ne peut se concevoir qu’épisodiquement, que par accident, que par obligation. Alors le spectateur se souvient que toute progression identitaire s’accompagne de résignation. Il faut accepter de perdre quelque chose. Tout l’intérêt de Walkabout se concrétise alors dans un simple calcul : déterminer si ce qui a été abandonné est de moindre importance que ce qui a été conquis.

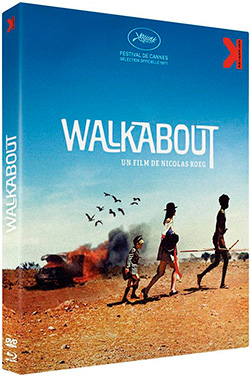

Crédit photographique : Copyright Potemkine Films et © 1971 - Twentieth Century Fox

Compléments sur le Blu-ray :

"Gulpilil : One Red Blood" : documentaire de Darlene Johnson sur l'acteur aborigène David Gulpilil (2002, 56')

Entretien avec Jenny Agutter (2008, 20')

Entretien avec André Iteanu, ethnologue (CNRS, EPHE, Centre Asie du Sud-Est) spécialiste de l'Océanie et ses sociétés organisées autour d'un système rituel (2022, 19')

Bande-annonce