Salvatore Giuliano

Publié par Stéphane Charrière - 11 juin 2023

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Une fois n’est pas coutume, commençons tout d’abord par faire l’éloge de l’objet qui motive cet article. L’édition Blu-ray/DVD Studio Canal N°59 de la collection Make My Day ! placée sous la responsabilité de Jean-Baptiste Thoret est un enchantement total. Tout, du film, Salvatore Giuliano de Francesco Rosi, à la qualité de la copie présentée en passant par les compléments (présentation du film de Thoret, le film revu par Michel Ciment et le court entretien de Francesco Rosi) participe d’un plaisir cinéphilique des plus conséquents. Déjà, le film est grand. Même s’il n’est pas précédé d’une réputation exceptionnelle, il reste un film incontournable pour comprendre les évolutions du cinéma italien. Car Salvatore Giuliano défriche à sa manière une zone intermédiaire qui regroupe tous les courants esthétiques qui ont fait la gloire du cinéma transalpin après la Seconde Guerre mondiale.

D’ailleurs, Rosi ne se fixe aucune limite quant à ce qui pourrait nourrir et servir son projet. Il puise dans l’histoire esthétique du cinéma italien pour adopter un style composite qui lui permet de répondre à des intentions très précises. Du Néoréalisme, Rosi garde une considération frontale du réel (faits historiques précis ou les conséquences politiques de la guerre par exemple), du décor (tournage sur les lieux où a vécu Salvatore Giuliano) et des interprètes (tous, à l’exception de Frank Wolff et Salvo Randone, sont amateurs). Avec Salvatore Giuliano, Rosi affirme aussi entretenir quelques accointances avec le cinéma d’auteur italien dit de la modernité. Sur ce point, les convergences se manifestent essentiellement sur la forme filmique. La nature du tournage (lieux où a vécu Giuliano, comédiens recrutés sur place, etc.) se combine avec une esthétique qui associe un travail remarquable sur l’image à des captations brutes qui évoquent une logique propre au reportage ou au documentaire. Le film assume son identité hybride pour mieux coller au regard politique et historique que Rosi porte sur l’Italie de l’après-guerre. Le phénomène de représentation à l’œuvre dans le film de Rosi sert, d’une certaine manière, à abolir la distance temporelle (10 ans) qui sépare le tournage du film des événements décrits autour de Giuliano et plus particulièrement la mort de ce dernier. Le but est simple, mesurer en 1962 (date de la réalisation de Salvatore Giuliano) les conséquences des événements historiques qui ont écrit l’histoire de l’Italie après 1945.

Mais il ne faudrait pas considérer Salvatore Giuliano sous le seul angle du constat historique. Puisque le film accepte aussi d’être le reflet de concordances esthétiques et thématiques entre des courants cinématographiques aux spécificités divergentes, Salvatore Giuliano devient l’expression d’une vision singulière sur l’Italie et son histoire. Rosi exploite différentes atmosphères pour créer un style qui définit l’essence de son œuvre. Si le film évite toute forme de psychologisme, il n’en demeure pas moins proche, dans la modernité formelle affichée (le spectateur est sollicité à chaque plan), d’un cinéma porté sur la juxtaposition des réalités italiennes et sur l’exploration de la résonnance de celles-ci sur une forme d’existentialisme qui introduit une question politique et sociale dans le propos artistique.

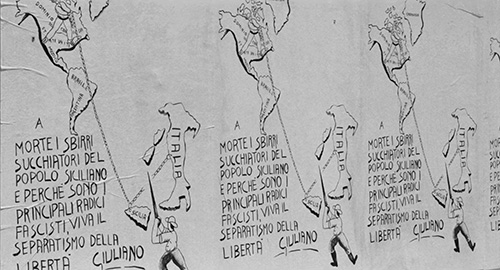

Si le titre du film laisse envisager un biopic, il s’en éloigne très vite. Dès l’ouverture du film, Rosi prend ses distances avec Giuliano et ce qu’il incarne dans les esprits siciliens, une légende, un mythe. Une plongée démiurgique permet au spectateur de découvrir le corps sans vie de Salvatore Giuliano. Le brigand a été tué par balles. La mise en scène est en accord avec le constat effectué par la police et le médecin dépêché sur place pour constater la mort du bandit. Le positionnement de la caméra traduit les réserves émises par Rosi sur la personnalité de Giuliano que le cinéaste ne traite jamais comme un héros, bien au contraire. Le plan démiurgique introduit une morale et un point de vue critique sur Giuliano. La description de la scène de crime ajoute à la froideur de la situation pour finalement déposséder la scène de la moindre spectacularité. Rosi s’éloigne systématiquement de Giuliano qui n’apparaît que de manière fugace à l’écran pendant tout le film. Salvatore Giuliano n’est pas un visage, il n’est pas le support d’une identification, il reste une silhouette reconnaissable (sa gabardine blanche) qui sert à la composition et à la dynamique de l’image et qui se contente, surtout, d’être le réceptacle de réflexions sur l’Italie. Après ce début de film pour le moins surprenant surgissent différents flashbacks qui, sans céder à la moindre flatterie pour le personnage, retracent d’une manière factuelle la trajectoire de Giuliano. D’abord, il fut un bandit qui, pour ne pas finir en prison, a tué un carabinier. Logiquement, après cet événement, vient le temps du maquis et des services rendus à une coalition indépendantiste (propriétaires terriens siciliens, puissances étrangères, les USA en tête, etc.) créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après la disparition des indépendantistes, Giuliano servira les intérêts de la mafia jusqu’à sa mort en juillet 1950 à Castelvetrano. Le constat qui s’impose après avoir observé le traitement réservé au personnage est évident, ce n’est pas Giuliano le véritable sujet du film mais plutôt un fonctionnement sociétal qui favorise l’éclosion d’actes de rébellion sous quelque forme qu’ils se présentent.

D’ailleurs, le film, dans sa deuxième partie, occultera encore presque totalement la mort de Giuliano pour se concentrer sur le procès (1956) des membres de la bande du brigand impliqués dans le massacre de Portella della Ginestra perpétré en 1947. L’affaire fit grand bruit et elle est emblématique de l’après-guerre italien, ce qui, encore une fois, est au centre des attentions de Rosi. Giuliano, abandonné par les dirigeants séparatistes majoritairement arrêtés par la justice italienne, s’allie dans un premier temps, moyennant finance, aux grands propriétaires terriens. Giuliano vit alors d’extorsions organisées autour d’enlèvements de personnalités locales. Le contexte politique est alors au changement. Des élections locales ont basculé, contre toute attente, en faveur des socialistes et des communistes. Giuliano reçoit un courrier (on ne saura jamais de qui) afin de lui commander l’enlèvement du leader communiste sicilien. Le 1er mai 1947, une manifestation est prévue à l’occasion de la fête du travail à Portella della Ginestra. Giuliano, ses hommes et quelques aides « extérieures » se rendent sur place pour kidnapper Girolamo Li Causi mais la situation dégénère. On ne sait pourquoi (infiltration de la mafia ? infiltration de membres à la solde du gouvernement italien ? infiltration de tueurs à la solde des propriétaires terriens ?) mais les ordres de Giuliano (tirer au-dessus de la foule pour dissoudre le cortège) ne sont pas respectés. 11 civils sont tués sur place et 3 autres décèderont de leur blessure plus tard. C’est, à l’encontre de Giuliano, le début d’une défiance populaire et donc l’amorce de son déclin.

Le fil rouge de cette seconde partie du film reste le procès des survivants de la bande dont le célèbre Gaspare Pisciotta, le bras droit de Giuliano. Le film conserve une architecture qui permet l’alternance de scènes du procès et de flashbacks. Le nom de Giuliano apparaît dans les débats mais il n’est jamais au centre des discussions. D’ailleurs le président de la cour d’assises de Viterbe (Salvo Randone) rappelle, chaque fois que la mort de Giuliano s’invite dans les débats, que ces informations-là ne concernent nullement le procès en cours. Rosi filme le procès d’une manière classique. Il insiste sur la personnalité du juge par l’intermédiaire de gros plans qui laissent entrevoir combien le rappel de la loi et de la logique d’expression de la justice ne peut se permettre, aussi intéressantes soient-elles, de s’écarter du sujet sous peine de disperser l’essentiel du débat. Mais le juge auquel s’attache ici le cinéaste, sorte de figuration de lui-même à l’écran, agit comme un écho de la première scène du film : il s’agit encore et toujours de porter un regard moral sur des événements historiques, de se concentrer sur les faits, de se maintenir à distance respectable de ceux-ci afin d’atteindre un minimum d’objectivité. Le juge est le moyen choisi par Rosi pour convoquer dans la progression du film le regard moral de l’histoire sur des faits qui, au-delà de l’aspect chevaleresque que certains ont voulu leur prêter, à l’exception du massacre de Portella della Ginestra, ne sont que brigandages et attitudes de gangsters.

Salvatore Giuliano fonctionne aussi, au-delà de sa structure narrative, selon un processus de rimes visuelles. Des scènes se répondent à travers le temps du film, soit par un déroulement scénaristique identique (traque de l’armée puis traque de la police), soit par des images similaires comme les plongées qui ouvrent et closent le film, celle initiale sur le corps de Giuliano et celle finale sur le corps de Don Nunzio. Ces deux plans endossent le rôle de ponctuations qui rapprochent le film d’une démarche d’historien. L’aspect fictionnel des plans, souligné par l’importance de la machinerie pour les réaliser, ne nuit jamais à la dimension didactique du propos de Rosi. Magistrale, l’œuvre l’est par sa puissance démonstrative. Salvatore Giuliano est exemplaire du talent, l’édition en témoigne à chaque instant, de Francesco Rosi. À tel point que nous formulerions volontiers le souhait de voir d’autres œuvres du cinéaste bénéficier du même brio éditorial.

Crédit photographique : Copyright D. R.

Suppléments :

Préfaces de Jean-Baptiste Thoret (8')

Salvatore Giuliano revu par Michel Ciment (43')

Francesco Rosi à propos de Salvatore Giuliano (12')