Le film fit grand bruit lors de sa présentation au Festival d’Annecy en 1989. Alice, premier long-métrage et chef d’œuvre incontesté de Jan Švankmajer, ressort sur les écrans grâce à Malavida Films. Près de 35 ans ont passé et Alice n’a pas pris une ride, le film conserve son pouvoir de séduction. Le trouble qui s’empare du spectateur, les adultes en premier lieu comme pour mieux respecter les intentions carrolliennes du texte initial, reste inaltérable. Il est vrai que le film invite à un étonnant voyage qui encourage le spectateur, petit ou grand, à confronter son propre imaginaire à l’onirisme galopant de Lewis Carroll et à la créativité de Jan Švankmajer.

Membre éminent du groupe surréaliste praguois dans les années 1970, Jan Švankmajer, attiré par le théâtre de marionnettes, véritable phénomène culturel tchèque sur lequel repose l’essentiel du travail consenti localement autour du cinéma d’animation, est venu naturellement au cinéma. Il rejoint ainsi la trajectoire suivie par de prestigieux artistes qui, cherchant une voie nouvelle pour explorer leurs intentions ou leurs obsessions, ont pensé dans les années 1920/1930 que le cinéma pouvait ouvrir sur un champ d’expérimentations nouvelles. C’est ainsi que le cinéma au sens large et le cinéma d’animation en particulier furent jugés aptes à considérer de nouvelles spéculations formelles et narratives en accord avec une certaine recherche de la modernité.

Pour Švankmajer, artiste surréaliste, le texte de Lewis Carroll est un formidable espace des possibles. À n’en pas douter, sa version cinématographique d’Alice est, à ce jour, l’une des plus proches du livre de Carroll. Le texte fut pensé pour s’adresser essentiellement aux adultes et il en va de même du film de l’auteur tchèque : narratif qui s’éloigne du conte de fées pour épouser une structure plus romanesque, le personnage d’Alice expérimente le monde et ses nouveautés plus par l’esprit que par l’épreuve physique, récit qui occulte le développement de la dialectique protagoniste/antagoniste, création d’un univers onirique qui devient l’écrin propice à une conciliation entre le domaine du rêve et celui de l’enfance.

Et puis la question du langage, de ses limites, de ses leurres. À ce titre, le « nonsense » de Lewis Carroll (expressions langagières vides de sens et, en même temps, qui supportent des interprétations qui contredisent le sens évident des mots et des choses), rejoint dans la mise en pratique cinématographique de Švankmajer quelques questionnements qui ont taraudé les artistes surréalistes qui se sont penchés sur la représentation visuelle des principes énoncés par Breton.

Ainsi, sous la plume de Carroll, le langage était imperfection et inaboutissement. Le cinéaste tchèque reprend à son compte le principe carrollien pour explorer le pouvoir narratif de l’image. Il ne fut pas le premier puisque le manifeste du surréalisme rédigé par André Breton en 1924 relevait à la fois les qualités et les limites de l’image : « C'est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu'a jailli une lumière particulière, la lumière de l'image, à laquelle nous nous montrons infiniment sensibles. La valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue ». Ce à quoi quelques artistes ont répondu, Max Ernst en tête, par la mise en production d’images constituées de collages, c’est-à-dire par adjonction d’éléments visuels de natures hétéroclites. Or c’est bien ce que nous propose Švankmajer avec Alice, film composé d’une cohabitation improbable entre l’inerte (animation d’objets divers) et l’animé (prises de vues réelles) d’une part mais aussi par un traitement singulier des procédés narratifs traditionnels (injonction faite au spectateur de fermer les yeux pour mieux voir).

Il s’agit d’ailleurs bien d’une sommation qui nous est lancée par le personnage d’Alice dans une séquence interpolée avec le générique d’ouverture. Le tout fait suite à une séquence pré-générique qui se termine par un gros plan de l’enfant qui nous regarde dans les yeux et s’adresse à nous. La bouche de l’enfant, en très gros plan, prononce les mots suivants :

« Alice pensa… »

« Maintenant, nous allons voir un film »

« Pour les enfants »

« Peut-être »

« Mais n’oubliez pas »

« Que vous devez… »

« Fermer les yeux… »

« Sinon… »

« Vous ne verrez rien du tout. »

Le très gros plan de la bouche d’Alice procède d’une déconstruction du personnage qui appelle donc à une reconstruction de celui-ci. Le très gros plan décontextualise la figuration de la bouche sur l’écran puisque la bouche agit de manière autonome, sans être rattachée à un visage et à un corps. Les mots ainsi prononcés ne sont plus ceux d’un personnage et le montage alterné associe l’image de la bouche aux cartons du générique, soit le prolongement d’indications définies par la production et le metteur en scène. Les très gros plans sur la bouche d’Alice imposent alors son personnage comme une narratrice omnisciente qui prolonge ou transmet les volontés du cinéaste.

Ce procédé n’est pas nouveau au cinéma. Il est en revanche beaucoup moins usité dans le cinéma d’animation puisque ce dernier relève d’une artificialité permanente de l’image. De même, l’univers de l’animation se soustrait par définition aux règles physiques qui régissent notre perception de l’espace, du temps et de la matérialité des choses. Or, dans Alice, la séquence pré-générique accommode justement le récit aux règles tangibles du monde. C’est par la suite, dès lors qu’Alice aura posé les bases intentionnelles et formelles du film, lorsque le film nous entraînera dans la chambre de l’enfant, que le temps, l’espace et les mots se transformeront en éléments qui répondront à de nouvelles règles. Celles de la subjectivité d’Alice, donc de Švankmajer.

Une subjectivité empreinte d’instabilité puisque la découverte de la nouveauté, fut-elle latente, se doit d’être apprivoisée. Tout au long du film, la mise en scène se fera l’écho de ces bouleversements : fluctuation de la taille d’Alice, changements de situations brusques et changements d’états qui modifient le fil narratif. Et si les peurs se faisaient trop présentes, si Alice ne possédait pas les armes pour décrypter les situations qui se présentent à elle, il lui resterait, souvenons-nous des mots prononcés par la bouche de l’enfant au début du film, à ouvrir les yeux afin de revenir dans un réel a priori plus rassurant.

Ce qui compte, comme dans le texte de Lewis Carroll, c’est l’enfant. Ce qui compte, c’est de respecter la transformation des acquis, de la logique pour en faire des principes d’incertitude. Ce qui compte, c’est de montrer comment une enfant plus ou moins consciente des mutations qui œuvrent à métamorphoser sa structure identitaire, dans son corps et dans son esprit, se doit de repenser le monde. Ce qui compte, c’est de permettre de visualiser ces bouleversements, de les rendre tangibles et de leur donner, par l’image, de la substance.

Ce qui explique en partie la soudaineté des visions. Il ne s’agit pas de regard sur les choses mais bien de visions. Il s’agit de voir plus loin, de voir au-delà. Principe qui peut et doit s’appliquer d’ailleurs au spectateur. Car les situations, que nous les appelions visions, tableaux ou chapitres, invitent Alice, c’est sans doute le seul phénomène qui peut se rapprocher de la structure du conte de fées, à affronter l’inconnu et les peurs qui en résultent. Švankmajer introduit alors une dimension fantastique à son œuvre. L’idée est simple mais d’une efficacité redoutable : tous les corps présents, à l’exception de celui d’Alice, sont morts. L’animation se transforme alors en un jeu de résurrections plus ou moins passagères où Alice se doit d’aller à la rencontre des « fantômes » constitutifs de son développement identitaire.

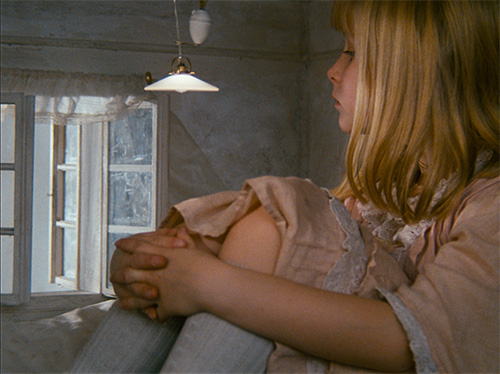

Le mélange de la prise de vue réelle avec une animation image par image d’objets inanimés convoque un sentiment aussi instable que les quelques plans d’Alice filmée caméra à l’épaule. Le plus bel exemple de cette fragilisation de l’esprit se matérialise à travers la figure du lapin blanc. Nous sommes dans la chambre d’Alice qui rejoue, à son échelle, avec des poupées, la scène inaugurale du film. Une mise en scène qui est une réplique de celle concoctée par Švankmajer dans la scène d’ouverture. Alice, lasse d’un ennui qui semble la gagner à chaque instant, s’allonge dos au sol en regardant une lampe. Et l’illumination se concrétise d’abord par une sonorité étrange. Alice se redresse et elle observe une vitrine dans laquelle se trouve un lapin blanc empaillé. L’incongruité de la présence de l’animal empaillé dans la chambre d’une petite fille reprend certes à son compte le principe de collision évoquée par le collage surréaliste mais l’image distille aussi quelque chose qui relève d’une étrangeté déroutante et effrayante.

Ce qui est troublant ici, c’est que lorsque l’animal empaillé revient soudainement à la vie, Alice ne semble pas terrorisée mais curieuse. Il se passe enfin quelque chose d’extraordinaire dans sa vie, un phénomène à la mesure de ses troubles intérieurs. De sa présence à sa résurrection, le lapin est donc un début de réponse aux interrogations d’Alice. Reste alors à le suivre et à faire voler en éclats les frontières qui séparent le réel de l’imaginaire. La chambre, espace proche d’un cabinet de curiosités, devient le lieu d’une ouverture au monde. Le lapin, vision de la jeune fille, s’affranchit des murs pour parcourir un espace extérieur, Alice le suit et l’aventure commence.

Ce que nous raconte le retour à la vie du lapin, c’est que la réalité définie par le film se charge d’une dimension fantastique par l’exploitation des techniques qui cohabitent dans l’image. Jan Švankmajer, en bon surréaliste et dans la lignée de l’animation tchèque, on pense à Hermína Týrlová ici, se plaisait à imaginer une vie aux objets. Pour Švankmajer, l’objet est porteur d’une réalité particulière dans la mesure où l’auteur imagine et intègre dans son discours filmique comment cet objet a pu, a dû participer à l’existence de quelques personnes. Que représente-t-il pour Alice ? Le fantomal, condition cinématographique s’il en est, s’invite donc naturellement dans la conceptualisation que le cinéaste se fait du film.

Alice, le film, est donc un objet filmique inédit et riche d’une mixité artistique, donc esthétique, qui parvient à s’approprier les propos de Lewis Carroll tout en créant une fantasmagorie d’un genre nouveau. Alice est une élucubration cinématographique qui a le pouvoir de contraindre le spectateur à parcourir les espaces insoupçonnés de son imaginaire. Et le film, à l’image de son lapin empaillé, n’est pas prêt de s’éteindre, même après la fin de la projection, même après le retour au réel.

Crédit photographique : Alice © Malavida