Le film noir ne s'est sans doute jamais cantonné à son lieu d'origine, à savoir les USA ; à la fois codifié et poreux, ce genre souffre aisément la transformation et le voyage, aussi bien en Europe (avec Melville par exemple) qu’en Asie (Johnnie To, John Woo, etc.) ou que sur le reste du continent américain. Et cette évolution et ses particularités s'offrent à nous au travers d'une rétrospective recoupant quelques œuvres de deux réalisateurs argentins rompus à l'exercice d'appropriation de ce "genre" : Román Viñoly Barreto et Fernando Ayala. Les trois films présentés ici (deux du premier et le dernier d'Ayala) répondent tous à la dynamique du film noir sous des formes interprétatives rapprochées. Le Vampire Noir présente le portrait tout freudien d'un meurtrier traqué, sous fond de complexe social ; Que la Bête meure l’initiation et la résolution du cycle de vengeance d'un père rachetant par la justice du sang la mort de son fils tandis que Un meurtre pour rien propose le parcours funeste d'un entrepreneur dévoyé expiant peu à peu les conséquences de son crime. Un programme marqué et chargé dont la nature évolutive et démonstrative ne nous aura pas échappé. Ces trois long-métrages sont autant de portraits dramatisés de personnalités à la fois psychiques et romanesques et si leur contour s'apparente parfois à une certaine répétitivité ou à une lourdeur de sens, les imbrications et les dynamiques dont ces deux réalisateurs imprègnent leurs œuvres mélangent avec intérêt le récit psychologique sur les planches d'un subtil théâtre.

Premièrement, le travail de mise en scène, répondant aux attentes du genre, met en valeur une unité de personnages et de lieux "types" sur fond de nouvel el-dorado sud-américain. Les personnalités établissent l'opposition caractéristique d'une justice face au "dénaturé" ou à l'illégal tout en entretenant la conscience d’une désillusion globale des valeurs et des principes. La question des frontières et des limites se pose en même temps que la modernité affirme sa vitesse et fait table rase du vieux monde. L'environnement se dichotomise au travers d'un travail des ombres significatif, de même que les personnages, imprégnant finalement l'Argentine des années 50, des questions propres aux productions américaines de son temps. Les renvois sont multiples, de même que les références, pourtant, au-delà d'une "américanisation" de l'argentine, et bien que les silhouettes drapées de trench pullulent dans le clair-obscur, cette dynamique répond plutôt à une appropriation de style. En effet, le cinéma s'interroge, pose la question du M maudit et de sa représentation à l'aune de nouvelles pensées, repense le thriller et propose peut-être moins une approche novatrice du genre qu'un débat sur sa forme et ses représentations.

Ce pas de côté ne pouvait se soustraire à une forme duale constitutive et qui se retrouve à plusieurs niveaux : Le dialogue intérieur des protagonistes en est un exemple (à l'exception du Vampire noir qui, pour le coup, ne s'y risque pas), parsemant les films d'une progression double du doute et de la certitude, imbriquant dans la trame narrative une narration sous-jacente, intime et mouvante. De même les espaces et les relations sont autant d'oppositions et de retournements (les liens humains se mêlent et se démêlent, questionnant le "rôle" du personnage à plusieurs niveaux, les environnements se succèdent, s'échangent). En bref, le film questionne son sens, ses assises, sans cesse.

Ce type de film noir réinvestit sans doute dans ses récits de beaux diables aux mains ensanglantées le meurtre comme catalyseur des passions et des idéaux bafoués, la conséquence endémique d'un outrage subit, d'un honneur lésé, dont l'ampleur va de l'intime profond à la structure narrative. Car Que la Bête meure et Un Meurtre pour rien sont d'abord l'expiation d'un acte commis, et ces films, ayant pour base une structure de l'absolu, de nature irrésolvable (perte d'un proche, trahison) ou en tout cas présentée comme telle, s'éloignent en réalité de tout propos de société ou social pour mieux viser une dramatique aux contours psychologiques, des questions dont les enjeux tiennent plus volontiers à un romanesque de l'honneur et de la rétribution. En cela Barreto et Ayala dévoilent peut-être un des aspects principaux de leurs films respectifs : ce sont des œuvres de fiction, aux allures de scène tragique dans lesquelles naviguent des archétypes de parcours et d'identités définis, dont l'évolution vaut moins que la présence même. Sur ces planches argentines interchangeables à loisir réapparaît une théâtralité du récit, imprégnée de certitudes funestes et d'ironies tragiques où communiquent tour à tour de nouveaux Agamemnon et de nouveaux Oreste traversés de fatalisme. La main du narrateur fait beau jeu de ces destins, qu'elle bâtit, absout ou condamne, sans laisser cependant en reste une ambition du portrait de caractère.

En effet, ce genre est avant tout le genre du crime et du criminel, et donc du motif ou de son absence, et les trois films explorent assez résolument cette dynamique introspective, explicative. Une telle porosité entre le mythe théâtralisé et un rationnel déductif plutôt accordé aux thrillers de la même période nourrit sans doute l'unicité des œuvres de ces deux réalisateurs. Ainsi, au travers d'une esthétique reprenant tous les codes du "film noir", Barreto et Ayala dressent un espace du clair-obscur des décors, donc des êtres, un environnement comme personnification, mise en scène d’une réalité humaine binaire, à la fois juste et bestiale. De cet axiome se tissent toute l'étendue des récits où, loin d'une évolution, se confirme plutôt la conscience des ombres et des lumières.

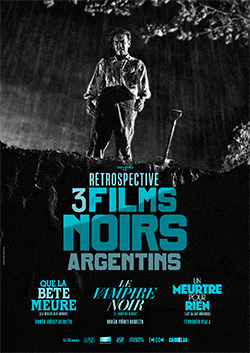

Crédit photographique : Copyright Les Films du Camélia