Nous aurions sans doute tort de ne considérer Pablo Larraín que sous l’angle d’un genre filmique auquel le cinéaste semble attaché, le biopic. Ce serait nier l’importance de films comme No, réalisé en 2012, qui avait pour sujet le référendum organisé au Chili en 1988 pour décider du maintien ou non de Pinochet au pouvoir ou El Club, réalisé en 2015, sur les maisons de prière et de repentance où des prêtres ayant commis des crimes de différentes natures se soustraient à la justice. Au même titre que les films cités précédemment, les quatre biopics réalisés par Pablo Larraín (Neruda en 2016, Jackie en 2017, Spencer en 2021 et Maria en 2024) s’inscrivent dans une œuvre qui témoigne d’un attrait particulier pour le domaine du tangible et qui se structure autour de l’observation des effets du réel sur les comportements individuels.

Maria, donc, ne déroge pas à cette orientation cinématographique. Le biopic tel que conçu par Pablo Larraín n’a d’autre finalité que celle d’une approche pluri-temporelle des réalités et d’une imagerie collective afin de comprendre la complexité du contemporain. Maria, le film, comme les trois biopics qui le précèdent, développe une forme et un contenu qui s’indexent sur la nature singulière du personnage approché. Neruda, le film, inventait un espace filmique où le cinéaste insistait sur le rapport entre les différentes facettes de Pablo Neruda, du politique au poète en passant par le citoyen qu’il était aussi. Dans Jackie, Pablo Larraín jouait avec l’esthétique de l’image en super 8, collant ainsi aux images du film d’Abraham Zapruder, l’auteur du film amateur qui a saisi le moment de l’assassinat de JFK et qui a conditionné le regard que le monde entier a porté ensuite sur Jackie Kennedy. Enfin, dans Spencer, film sur la princesse Diana, Pablo Larraín a su convoquer dans son récit et dans la représentation de celui-ci toute une iconographie fantasmatique liée au rôle dévolu à Diana Spencer à la Cour d’Angleterre et imaginé par différentes idolâtries fondées ou non du personnage. Il reprend cette logique pour faire de Maria un biopic qui abolit les frontières supposées qui séparent l’artiste Maria Callas de la femme qu’elle a été.

Le principal reproche formulé à l’encontre du film lors de sa présentation à la Mostra de Venise en septembre 2024 portait sur son esthétique. Quelques critiques ont reproché à Larraín la fausseté de ses images versées selon eux dans une plastique douteuse. Sans doute était-ce là le résultat d’une frustration individuelle plutôt que d’un regard critique. Car ces reproches témoignent surtout d’une dépréciation hasardeuse qui occulte les volontés du cinéaste. Considérons les intentions de Pablo Larraín. L’idée, très belle, qui court dans chaque domaine de fabrication de Maria, de l’image au son, est de penser les derniers jours de la vie de Maria Callas sous l’angle d’un tragique inspiré des opéras qu’elle a interprétés. Le monde est un décor où se joue une tragédie dont le plan qui ouvre le film révèle l’issue. Le monde est un théâtre ou, plutôt, le monde est une scène d’opéra. Alors, le monde sera faux, il ne sera qu’un décor que la cantatrice tentera d’accorder à sa personnalité sans jamais y parvenir si ce n’est peut-être dans sa mort. Là est la tragédie de Maria Callas. Pour Larraín, il a fallu que Maria Callas meure pour que tout concorde, pour que sa vie de femme coïncide avec celle de l’artiste. Mais le film n’a rien de larmoyant. Jamais l’image ne s’apitoie sur le sort que lui réserve l’existence. L’issue, la fin de Maria Callas est un choix : plutôt mourir que de ne plus être soi.

Alors, le film est la représentation d’un monde que la cantatrice a tenté d’adapter à ses désirs. Sur ce point, une très belle idée, une autre donc, naît. Celle qui consiste à donner corps aux médicaments qui auront raison de la santé de Maria. Une équipe d’individus, issus des visions de la cantatrice, prend forme et s’invite ici ou là dans le récit pour brouiller les pistes entre le vécu de Maria Callas et la destiné qu’elle accepte et qu’elle choisit d’épouser. Maria sait où elle va, elle sait que l’issue est proche et elle s’y résout. Pendant sa dernière semaine de vie, dans un dernier sursaut vital, Maria tente de redevenir Maria Callas, c’est-à-dire de chanter pour que la cantatrice reparaisse.

Maria Callas est une artiste, une voix et elle a incarné une vision de l’opéra qui est indissociable de son interprétation scénique des rôles qu’elle a tenus. Pour souligner l’incapacité de la cantatrice à retrouver ce qu’elle fut, Pablo Larraín imagine un mélange des voix qui trouble le spectateur : la voix de la véritable Maria Callas se mélange à celle de son interprète dans le film de Pablo Larraín, Angelina Jolie. Pour ne pas induire en erreur l’observateur, le cinéaste construit des séquences où la voix de la comédienne se mêle à celle de Maria Callas en même temps que les images alternent entre des prestations passées de La Callas et les efforts consentis par Maria Callas pour retrouver l’artiste qu’elle fut. Le film produit alors des images, toutes tournées avec l’interprète du film, qui trouvent leur sens dans un télescopage des temps où le passé affirme l’incapacité du présent à répondre aux attentes du personnage. Maria Callas sera chanteuse ou ne sera pas. Le choix que nous créditions à Maria Callas n’en est pas un. Il s’agit de la force du destin. Maria Callas en a conscience et s’en va sereinement retrouver Mandrax, son médicament et agent du destin.

Ici, Maria Callas et les personnages qu’elle a interprétés fusionnent. Le monde peint par Pablo Larraín est un décor pensé à la démesure du personnage. Le monde est un opéra et c’est bien là que doit s’éteindre l’icône Maria Callas. En ce sens, Pablo Larraín rend un hommage vibrant à la cantatrice puisque le film se construit comme une tragédie.

Le film se propose donc d’explorer la complexité d’une existence, celle de la plus célèbre des cantatrices, qui fut assignée toute sa vie à un rôle défini par d’autres. Pablo Larraín ose contrecarrer cette logique en imaginant une femme qui tente de découvrir son identité profonde en se confrontant aux limites que lui impose désormais son propre corps. Le constat peut sembler amer : seule la scène la comblait. Avec Maria, le cinéaste décrit, avec brio, un monde où l’artifice est omniprésent pour s’accorder avec l’existence d’une femme qui fut caractérisée par sa voix et par le spectre émotionnel qu’elle était en capacité de créer et de transmettre. Grâce à Pablo Larraín, Maria Callas s’est éteinte chez elle, c’est-à-dire sur scène.

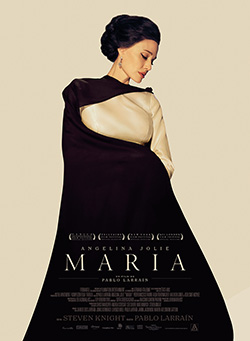

Crédit photographique : ©Pablo Larraín / ©ARP-FilmNation