Les graines du figuier sauvage

Publié par Stéphane Charrière - 6 février 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Dire que Les graines du figuier sauvage était attendu est un euphémisme. D’abord parce que son auteur, Mohammad Rasoulof, ne serait-ce qu’au regard de sa situation personnelle, occupe une place particulière dans le paysage cinématographique contemporain. Les films du cinéaste sont généralement scrutés avec le plus vif intérêt car nous savons Rasoulof, depuis ses premiers films, en délicatesse avec le régime iranien. Accueillir un film de Rasoulof, c’est donc, d’une certaine manière, recevoir des nouvelles d’une personne résidant sur un territoire que l’on sait assujetti à un régime omnipotent et oppressif.

Rasoulof a fait régulièrement les frais de sa liberté de ton et ses différentes incarcérations jalonnent sa vie, au même titre que ses films. Le cinéaste expliquera d’ailleurs à l’issue de la projection triomphale de son œuvre à Cannes que l’idée de ce film, Les graines du figuier sauvage, lui est venue alors qu’il était emprisonné.

Avouons-le, nous n’avions guère de doute sur ce nouveau projet. Simplement parce que jusqu’ici, enfin à partir de ce que nous avons pu voir du travail de Mohammad Rasoulof, aucune faute n’apparaît dans la carrière du cinéaste. Les films, fait suffisamment rare de nos jours pour être relevé, ont systématiquement recueilli les opinions favorables de la critique internationale et du public. Ce sera le cas encore ici avec Les graines du figuier sauvage. Pas une réserve : le sujet principal (le traitement des femmes en Iran), la construction du récit (véritable démonstration d’écriture scénaristique), la direction des comédiennes et des comédiens, etc. Rien à redire. Formellement, Les graines du figuier sauvage est remarquable alors que tout concourait à en faire un échec (le film a été tourné dans la clandestinité).

Arrêtons-nous d’abord sur ce point, sur la mise en scène. Une nouvelle fois, chez Rasoulof, la réalisation se révèle être une mécanique de précision. L’ensemble contribue à convoquer dans le récit la force de l’inéluctable tout en cultivant un goût certain pour quelques œuvres majeures de l’histoire du cinéma, ce qui est nouveau dans l’œuvre de Rasoulof. C’est que son nouveau film est plus abstrait, plus elliptique dans son perfectionnement formel et dans le schéma narratif adopté. Par exemple, la dernière séquence du film, dans ce qui se joue entre les forces du Bien et les forces du Mal, ne manque pas d’évoquer The Shining de Stanley Kubrick.

La forme filmique a pour objet premier d’interpoler réalités iraniennes, la condition humaine mais aussi un narratif qui explore aussi bien l’existence de faits avérés que les idées qui émanent de ces faits. Ce que Les graines du figuier sauvage sonde en profondeur, c’est le réel. Plus précisément, le film interroge la réalité de l’apparence des faits. Dans Les graines du figuier sauvage, la question fondamentale qui anime l’élaboration des personnages tient dans le rapport de l’individu au réel : quelle histoire choisir ? Le réel ou l’interprétation étatique du réel ? Et quelles sont les valeurs que l’individu prête aux autres personnes, celles qui ne partagent pas forcément son choix ?

Les graines du figuier sauvage œuvre au niveau physique et au niveau sensoriel du perceptif. Ainsi, l’usage des mouvements d’appareil, des travellings en particulier mais également des panoramiques, a pour finalité de traduire systématiquement une physique des comportements conditionnée par le ressenti des personnages. Un exemple : lorsque des travellings circulaires s’invitent dans le propos, et il y en a quelques-uns, ils seront logiquement toujours, en réponse aux problématiques soulevées par le film, des figures de la claustration.

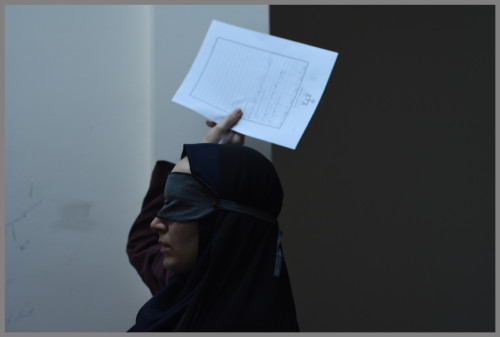

S’ajoute aux principes formalistes le choix du format cinémascope, généralement associé à la fiction, donc à la fable, qui, avec l’insertion dans le film de vidéos capturées au smartphone (format 9:16), intensifie le rapport entre les faits et ce que ces faits suscitent comme réflexions. La volonté d’introduire dans la fiction des images filmées par des anonymes dans la rue pendant les soulèvements populaires qui ont suivi l’assassinat de Mahsa Amini par les forces de police iraniennes insiste sur la dissonance sociétale que vit l’Iran. Principe qui avance même l’idée d’une réfutation du régime en place.

L’image pensée ou plutôt les images pensées et assemblées par Mohammad Rasoulof travaillent la notion de contraste. Le film nous propose d’observer l’ingérence de l’état dans la sphère intime. Pour cela, Rasoulof procède à une déconstruction de l’entreprise systémique de déshumanisation et d’endoctrinement que le régime cultive pour assurer sa survie à travers, principalement, le masculin. Pour le cinéaste, si un espoir existe, celui-ci se pense au féminin. C’est ainsi que Rasoulof concentre son propos autour de trois femmes d’âges différents appartenant à une même famille de la petite bourgeoisie de Téhéran. Il y a la mère, Najmeh (Soheila Golestani), et ses deux filles, Rezvan et Sana, respectivement interprétées par Mahsa Rostami et Setareh Maleki. Notons que leur statut social leur est octroyé grâce au père, Iman (Missagh Zareh), qui vient d’obtenir le poste de juge enquêteur au service de l’état. Le point de bascule est là, dans l’obtention de ce nouveau poste. Cette fonction n’a rien de très louable dans un pays au régime autocratique qui répond à l’application de dogmes religieux radicaux. Il s’agit pour le juge non pas d’enquêter pour résoudre des affaires pour rendre justice mais de statuer au plus vite en faveur de l’état en prononçant des sentences attendues ou qui lui sont écrites sur les dossiers qu’on lui soumet.

Comme le poste est vertueux, on s’en doute, on confie au juge une arme. Pour se défendre. Juste au cas où. Ce qui en soi traduit un état de conscience sur la fonction occupée par des individus chargés de valider des dossiers d’instruction et sur la justice elle-même. L’intrusion de l’arme dans le cercle familial détruit l’équilibre qui y régnait et questionne les rapports entre les individus. L’arme est essentielle. Elle est une garantie et un statut social. Mais symboliquement, comme le souligne le tout premier plan du film, un très gros plan sur les balles qui accompagnent l’arme, le pistolet du juge renseigne sur le rôle de ce dernier, sa fonction et même sa position dans le cercle familial. Ce qui revient à peu près au même. Il est un exécutant et un exécuteur, il est un bourreau.

Pour épuiser ce qu’il reste de conscience aux parents, il est convenu de ne point parler à Rezvan et à Sana de ce nouveau travail. Mais tout dérape. Mahsa Amini est assassinée, la rue se soulève. Au premier rang de cette vague contestataire, les femmes, la jeunesse iranienne. Rezvan et Sana prennent parti. Le film bascule dans une autre logique. Dans la rue, la police intervient et sème la peur. En prévention, pour dissuader, la police frappe à l’aveugle. C’est ainsi que Sadaf (Niousha Akhshi), la meilleure amie de Rezvan, reçoit une décharge de chevrotines en plein visage. C’est fait. C’est acté. Les filles se transforment en machines de guerre.

Ce qui se joue dès lors à l’extérieur, dans la rue, se traduit à l’intérieur de l’appartement familial par une détérioration des rapports entre les individus et notamment à travers le conflit qui oppose les deux générations. Les filles décident désormais pour elles-mêmes. Elles contreviennent à ce que les parents dictent. Les ordres, venant justement d’individus contre lesquels la jeunesse iranienne lutte, elles n’en ont que faire. Tout comme l’éducation, la rébellion commence dans l’intimité des foyers. Des scènes d’une force inouïe se succèdent. Le père qui interroge les trois femmes, le repas où Rezvan ose affronter l’opinion du père, la séance chez le psychiatre qui ne ressemble en rien à ce que nous pouvons connaître ou ne serait-ce qu’imaginer, les repas en commun qui deviennent de plus en plus rares jusqu’à ne plus paraître, etc.

Le repas, c’était l’union sacré jusque-là mais cela n’est plus. Une scène de restaurant, au début du film, tournée comme un présage à la barbarie future, pointait déjà le dérèglement à venir. Pour fêter la nouvelle affectation du père, sans en nommer au préalable la nature, la famille se retrouve dans un restaurant disposant d’espaces privatifs. Installée sous une verrière, une cloche bien fragile au regard de ce qui couve à l’extérieur, la famille dîne dans un climat étrange. Rasoulof prend le soin de cadrages qui n’occultent rien de ce qui se situe à l’extérieur de la coupole de verre. Les filles apprennent la nouvelle fonction d’Iman. Là, le spectateur attentif observera la présence d’un chat qui rode. L’image est à considérer selon plusieurs strates significatives. La présence du chat autour de l’espace privé ne se manifeste qu’à partir d’une certaine évolution du dialogue, lorsque le père ne dissimule plus qu’il est le récipiendaire de la pensée étatique dans le cercle familial et de ce que cela implique pour tous. Soudain, dans l’image du film, la présence du chat change de registre. Le chat se manifeste lorsque les filles occuperont le cadre jusqu’à ce que l’animal se fige derrière la tête de Sana cadrée, elle, en plan rapproché. Derrière la tête de la jeune fille, le chat, immobile enfin, convoque un discours symbolique. Le chat, c’est l’indépendance. Évidence. Mais le chat se charge aussi de sens plus abstraits lorsqu’on le considère selon une symbolique plus vaste. L’image, le spectateur le comprend, sera donc susceptible de prendre en charge le récit. Depuis le repas avec la mère qui précède cette scène, le spectateur se doute déjà que Rezvan et Sana possèdent la faculté spirituelle et intellectuelle de mesurer la portée des choses en fonction de leur nature. Mais à partir de cette séquence, avec la mise en perspective d’une symbolique associée au chat, l’observateur aura compris que les deux sœurs savent qu’un combat commence et qu’elles savent qui est leur ennemi.

Après ce repas, les discordances familiales s’accélèrent et s’accentuent. Les générations ne mangent plus ensemble, le foyer se fracture. Le père ne rentre même plus dîner à la maison. Et puis, le pistolet disparaît. Le père l’aurait-il oublié quelque part ou bien l’une des trois femmes du foyer s’en serait-elle emparée ? Toujours est-il que la symbolique viriliste qui accompagne la possession d’une arme et qui identifie le pouvoir patriarcal à l’œuvre prend tout son sens. L’arme est très présente à l’image dans la première partie du film, qu’elle soit portée à la ceinture d’Iman ou déposée dans le tiroir de sa table de nuit dans sa chambre. Puis, dès lors que Rezvan et Sana osent se positionner socialement et politiquement, le pistolet est escamoté du visuel filmique. Mais il ne disparaît pas totalement puisqu’à la matérialité de l’arme dans l’image succède désormais sa présence fantomatique. L’arme est maintenant au centre de tous les dialogues, de tous les enjeux, de tous les rapports. Lorsque l’arme était une image, celle-ci était une menace. Une fois volatilisée, une fois que l’arme devient du verbe, des mots, son absence fait l’éloge de la révolte. Comment Iman se fera-t-il entendre sans arme ? Comment ses injonctions seront-elles suivies ? Comment le père sera-t-il respecté ? Les graines du figuier sauvage quitte alors le terrain réaliste. L’action se déplace pour envahir un lieu où l’allégorique étalonne désormais le récit. La famille devient un cas, un objet d’études. C’est la fiction qui gagne, ce sont les idées qui ignorent les sommations du réel.

L’analyse proposée par le cinéaste raconte aussi la force du pouvoir iranien. Le film décrit méthodiquement comment le régime inocule de manière insidieuse et naturelle chez l’individu ses règles, sa philosophie. Mais ces principes, ces dogmes ne peuvent pénétrer l’esprit de l’individu que grâce à la complicité de tous, hommes et femmes, jeunes et vieux. L’idéologie est une nature, un état. S’y soustraire est presque impossible en Iran. Alors devra se résoudre un dilemme essentiel et existentiel : choisir les êtres aimés ou céder à l’ordre étatique, dogmatique et religieux. Et si la force de l’endoctrinement est capable de tuer tous les affects, qu’on se rassure, l’intelligence et la soif de liberté permettent de lui résister. Là est la beauté du film de Rasoulof. Et tout ce que Les graines du figuier sauvage exprime ne se fait jamais au détriment du cinéma. Au contraire puisque Rasoulof a bien compris que l’art, cinématographique ou autre, constitue en soi un sanctuaire qui résiste à toutes les formes de barbarie.

En supplément, nous trouvons un passionnant entretien avec le cinéaste conduit par N. T. Binh (critique de la revue Positif). À cette occasion, Rasoulof revient sur la genèse du film, évoque les conditions de tournage et, bien sûr, le cinéaste s’explique sur son départ d’Iran.

Autre supplément riche, un entretien avec Asal Bagheri, enseignante et spécialiste du cinéma iranien, qui, elle, situe le film et son auteur dans le cinéma iranien. Asal Bagheri éclaire sur différentes composantes du film qui pourraient paraître, aux yeux des spectateurs occidentaux, assez anodines. Recontextualisés, les éléments relevés par l’enseignante prennent une autre ampleur et soulignent la démarche révolutionnaire du cinéaste.

Crédit Photographique : Copyright Pyramide Distribution / Run Way Pictures

Suppléments:

- Entretien avec Mohammad Rasoulof (30 min)

- Analyse du film par Asal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien (25 min)