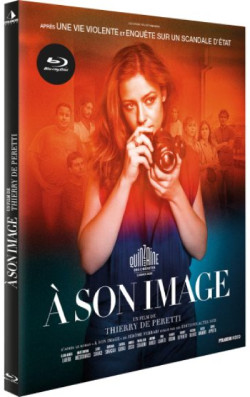

À son image

Publié par Stéphane Charrière - 19 février 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Nous avions raté, lors de la sortie en salle de À son image en septembre 2024, l’occasion d’évoquer le cinéma de Thierry de Peretti. La sortie en vidéo de ce film chez Pyramide Vidéo nous offre la possibilité d’un rattrapage salutaire. Le cinéaste, d’abord comédien puis metteur en scène de théâtre, s’est forgé une réputation filmique qui n’a cessé de gagner en crédit au fil de ses quatre longs-métrages réalisés qui, tous, ont séduit la critique et un public de plus en plus nombreux à guetter les films de l’auteur. Après une incartade du côté du polar aux accents plus traditionnels (Enquête sur un scandale d’état, 2021), Thierry de Peretti revient vers un territoire qu’il connaît bien, la Corse. Insulaire d’origine, de Peretti reprend le travail filmique initié dès son premier long-métrage, Les Apaches (2013), là où il s’était arrêté avec Une vie violente (2017). Difficile d’ailleurs de passer outre la parenté qui réunit À son image à Une vie violente tant les liens directs entre les œuvres semblent évidents.

À son image montre ce que Une vie violente laissait en suspens. Au point de vue du masculin directement impliqué dans la lutte indépendantiste puis dans les luttes fratricides qu’évoquait Une vie violente, À son image impose le point de vue d’un personnage féminin qui se tient, en apparence seulement, en marge de ces questions politiques. Le personnage central d’À son image, Antonia (Clara-Maria Laredo) est photographe professionnelle pour Corse Matin. Elle est chargée d’effectuer pour le journal un travail illustratif, c’est-à-dire de photographier une actualité cantonnée, selon elle, à des événements sans importance historique ou politique.

Ce qui motive Antonia, du moins le pense-t-elle, c’est de montrer ce que les autres ne montrent pas. C’est de faire image. Principe qui, par ailleurs, s’applique à définir le cinéma de Thierry de Peretti et qui se manifeste dès la séquence d’ouverture d’À son image. Une jeune femme, Antonia, entre dans un hôtel. Au téléphone, elle annonce à sa mère qu’elle ne la rejoindra pas le lendemain comme cela avait sans doute été prévu. Argumentation de la mère. Antonia reste calme. La conversation s’arrête, Antonia, ferme le volet électrique de sa chambre, lent fondu au noir qui plonge le film dans l’obscurité. Au sens littéral du terme, le spectateur est invité à entrer dans une chambre noire. L’image est belle, trop évidente peut-être mais il est alors impensable de percevoir le film en le soustrayant aux questions de mise en scène. Car ce qui est convoqué ici, c’est un imaginaire conscient de certaines logiques propres à l’image. Celle de la photographie bien sûr d’autant qu’Antonia développe elle-même ses clichés. Mais pas seulement. La chambre noire, c’est aussi une façon de remonter aux origines du cinéma, donc du film qui nous est présenté. Sentiment étrange qui habite le spectateur puisque ce dernier, dans la séquence suivante, comprendra qu’il voit la fin de l’histoire. Le récit, s’il s’écrit à travers la figure d’Antonia, n'en est pas moins collectif dans la mesure où il raconte le destin d’une génération d’individus bercés par la violence inhérente à la lutte armée des années 80/90 en Corse.

Antonia, photographe autodidacte, sent les choses. Ce qu’elle souhaite capturer avec son appareil, elle, la petite amie d’un indépendantiste engagé dans la lutte armée, c’est le moment où l’histoire s’écrit, c’est l’instant où le crucial prend corps. Antonia comprend très vite, laissée de côté par les questions politiques qui phagocytent l’esprit de Pascal (Louis Starace), son amant, que la photo s’inscrit dans une temporalité qui est à contre-temps de l’information que le journaliste doit traiter. Alors Antonia décide de partir, contre l’avis familial, en Yougoslavie où vient d’éclater la guerre (1991-2001). Le but, c’est d'éprouver ses certitudes, c’est de voir, de comprendre, de saisir et de restituer, le tout en même temps, une vérité. Celle de la guerre.

Il s’agit-là pour Antonia de pouvoir enfin accéder à une forme de violence que la jeune femme, interdite aux questions qui occupent les militants, ne peut que mesurer une fois les faits actés en Corse. Car comme en Yougoslavie, en Corse aussi une planification des actes et des combats a bien lieu. Antonia le sait. Mais rien n’y fait. Elle ne vendra aucun cliché. Antonia détruira ses négatifs. La raison restera obscure mais soulève quelques interrogations quant à l’ordre des causalités : détruit-elle ses photos pour ne pas les vendre ou bien détruit-elle ses photos parce qu’aucun organe de presse ne souhaite les publier ? Est-ce le moyen d’accepter la probable future mort brutale de son compagnon et de ses amis engagés dans la lutte ?

Sans doute mais Antonia est aussi une journaliste. Alors être au contact du réel est fondamental. C’est un cap, une orientation, une déontologie personnelle. Le conflit yougoslave apportera son lot de réponses quant à la nature photographique. Antonia comprendra que la photo c’est de la distance, du recul, du discernement. Voir à travers un objectif, c’est analyser, c’est s’interroger sur l’angle à choisir pour restituer une lecture, la sienne, des événements. Mais c’est aussi définir un cadre, le composer, en établir la richesse en imposant un point de vue. Et puis le cadre, c’est un fragment du réel qui définit une vérité subjective, celle du photographe. À défaut de pouvoir pleinement pénétrer le conflit yougoslave, pas plus qu’elle ne parvient à entrer dans la réalité de la lutte indépendantiste, Antonia aura compris quel pouvait être son rôle. Oui, définitivement, montrer ce que les autres ne montrent pas, affirmer un regard sur le monde.

Et ce leitmotiv est aussi celui qui régit l’œuvre du cinéaste. Ce dernier ne cesse d’utiliser des axiomes qui travaillent le film à partir de la matérialité donnée au temps et à l’espace qui accueille les séquences. Deux figures de style utilisées dès Les Apaches, le premier long-métrage de Thierry de Peretti réalisé en 2013, s’imposent dans le découpage d’À son image. D’abord, le plan séquence, bien sûr, principe qui se rapproche le plus de notre perception du temps dans la réalité. Le plan séquence, pour de Peretti, combine plusieurs effets. D’abord, affirmer le décalage temporel qui œuvre dans la prise de décision du photographe. Si la photo capture un instant, c’est celui de l’après. Alors, la photo devient un document, elle renseigne sur les images manquantes (l’avant et le pendant) que le spectateur est invité à reconstituer. Et puis, vient s’ajouter à la question du temps, la question de l’espace. Alors de Peretti imagine des dispositifs qui font la part belle au plan large. Cadrage qui permet d’installer des personnages et une situation dans un espace constitué uniquement (rien n’est tourné en studio) d’éléments objectifs : des bureaux, une terrasse de café, des appartements, des rues, la nature, les villages, l’église, etc. Le plan large impose aussi l’idée du collectif dans lequel vit Antonia. Inscrire la fiction dans une concrétude, c’est lui donner la possibilité d’exister comme une vérité qui vient enrichir les images d’archives que nous connaissons plus ou moins de l’époque citée ici et qui restituent une temporalité collective.

Ces choix du plan séquence et du plan large souscrivent alors à l’idée d’un hors-champ qui se substitue à celle du contrechamp énoncée plus haut. Le hors-champ que représente À son image vient compléter la fresque ébauchée par Les Apaches et Une vie violente en apportant quelques précisions laissées de côté. C’est que Thierry de Peretti est attaché à la précision. Ce qu’il filme, c’est le pendant cinématographique du contenu des clichés de son personnage, c’est la captation d’une vérité qui s’installe après les faits, en dehors de la lutte armée, pour en montrer les conséquences et imaginer la suite. Procédé qui agit durablement sur les individus que nous sommes au point de faire l’histoire et de nourrir toutes les histoires.

Crédit photographique : © Elise Pinelli / Pyramide Distribution

Suppléments :

Entretien avec Thierry de Peretti par Matthieu Bareyre (20’)

Scènes coupées présentées par Thierry de Peretti (42’ + 12’)

Candidatures pour le casting (6’)

Concert de I Chjami Aghjalesi, captation audio (100’)

+ un livret de 32 pages