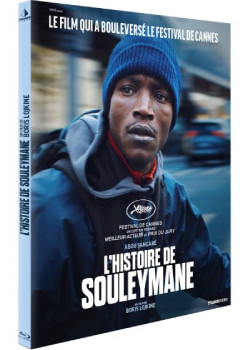

L'histoire de Souleymane

Publié par Stéphane Charrière - 3 mars 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

À l’occasion de son nouveau film, L’histoire de Souleymane, les commentaires ont souvent rapproché Boris Lojkine de Ken Loach ou des frères Dardenne. Pourquoi pas. Les documentaires que Lojkine a réalisés par le passé (Ceux qui restent, 2001 ; Les chantiers de la coopération, 2004 ; Les Âmes errantes, 2005) ont déjà contribué à l’étiqueter comme un cinéaste attaché au réel. Ce qu’il est comme en témoignent également ses deux premières excellentes fictions, Hope (2014) et Camille (2019), deux œuvres empreintes de réalisme tant parce qu’elles constituent des échos à l’actualité qui nous concernent que par le traitement formel de leurs sujets.

L’histoire de Souleymane ne dérogera guère à ces principes puisque l’œuvre fait l’objet d’un dispositif filmique identique, ou presque, aux deux films de fiction cités ci-dessus. C’est-à-dire que L’histoire de Souleymane est fondamentalement nourri par l’idée d’estomper les différences qui séparent le documentaire de la fiction. Plausibilité et crédibilité sont deux axes essentiels sur lesquels reposent le travail de Boris Lojkine. Mais pour L’histoire de Souleymane, si le cinéaste a choisi de filmer au plus près de la réalité parisienne, c’est pour transformer les rues de Paris en décor.

Le choix de Tristan Galand en tant que caméraman n’est pas anodin. Ce dernier, rompu à l’exercice documentaire comme à celui de la fiction, a été chargé de composer avec la ville : ses couleurs, ses sonorités, son effervescence, sa brutalité… Ainsi, par l’intermédiaire d’un travail visuel précis, Paris se transforme en actrice essentielle du processus auquel se confronte Souleyman. De ce point de vue, l’ouverture du film évoque en certains points les partis pris stylistiques de László Nemes pour Le fils de Saul. Souleymane est cadré, la plupart du temps, en plans rapprochés. Derrière lui défile, indifférente au sort de Souleymane, la vie de la cité, floue, presque indistincte et d’autant plus hostile. Les sons viennent pour souligner la présence d’un hors-champ qui joue son rôle : susciter des interrogations ou de l’appréhension dans l’esprit du spectateur. Car il est question d’insérer une fiction au cœur de la ville sans en interrompre la dynamique. Sans entraver le naturalisme d’un hors-champ étranger visuellement à la fiction. Ainsi se crée une forme d’interaction entre le récit et l’arrière-plan. L’indistinct s’invite dans le propos et distille, mine de rien, ce sentiment sourd et irrépressible de l’agressivité permanente à laquelle le personnage est soumis.

Souleymane est un livreur comme on en voit, sans les voir, dans nos villes. Souleymane, individu en situation irrégulière, entendez sans-papiers, parcourt à vélo Paris du matin au soir pour payer ce qu’il doit aux uns et aux autres. Il livre des repas. Souleymane est payé à la livraison. Alors il court après le temps, après les codes que les clients doivent lui fournir pour valider la course. Il faut faire vite, toujours plus vite. Parce que le soir, il faut être à l’heure pour entrer dans le bus qui conduit des individus partageant la même infortune que Souleymane vers un lieu d’hébergement. Alors la ville, sa rigueur, ses pièges et ses résidents plus ou moins récalcitrants se transforment en obstacles, en dangers potentiels. Ainsi, Paris est une manifestation des principes qui asservissent l’individu.

De ce fait, plutôt que Loach, c’est avec le néo-réalisme qu’une filiation, si nous devons à tout prix en chercher une, existe. Voir et filmer le monde tel qu’il est, sans manichéisme mais en ne dissimulant rien de son absurdité, de sa violence. Un raccourci simpliste voudrait que nous rapprochions L’histoire de Souleymane du Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica (1948) mais les temps ont changé et ce n’est pas l’éventuelle disparition de son vélo qui préoccupe Souleymane mais bien la quête d’argent qui doit lui ouvrir les portes, du moins l’espère-t-il, de sa régularisation.

Les contraintes quotidiennes et le récit de différents interlocuteurs qui, tous ou presque, profitent de la situation de Souleymane incitent le personnage à opter pour un stratagème qui complexifie son existence. Souleymane accepte d’adopter une posture et une logique scénarisées, donc tronquées, de sa vie, ce qui le dépossède un peu plus de son intégrité morale et psychique. Faire le choix du mensonge pour parvenir à ses fins en dit long sur la crainte que fait peser l’administration sur des individus qui aspirent à pouvoir vivre en Europe et en France en particulier. S’il faut bien fixer des critères d’admission, ceux-ci paraissent rapidement limités au regard de la singularité de chacun. Si des règles sont édictées pour rendre une décision de droit d’asile plus juste, il convient cependant de questionner systématiquement la procédure et d’en adapter le déroulement à chaque cas sous peine de verser majoritairement dans l’injustice. L’individu se doit de penser et non d’appliquer une règle. Derrière chaque visage anonyme se cachent une histoire, une lutte et une humanité qui mérite d'être reconnue, estimée et respectée. Si nous oublions ceci, nos sociétés verseront inévitablement dans la déshumanisation et nous savons où cela nous conduira.

Pour éviter ce piège, il nous faut nous poser des questions essentielles. Boris Lojkine avec son film établit un geste citoyen et, d’une certaine manière, politique : nous donner à éprouver ce que le personnage supporte et subit. La force du film est là : nous savons Souleymane menteur ou en passe de le devenir lors de l’entretien qui se profile pour sa régularisation mais qu’importe, ce n’est pas le mensonge que le film sonde. Le but de Boris Lojkine est de nous interpeller, nous, citoyens français afin que nous devenions pro-actifs dans le monde que nous souhaitons voir se développer.

Témoignant d’un réalisme réfléchi et grâce à une mise en scène maîtrisée, Lojkine parvient à rendre palpables l'urgence et la précarité de la situation de Souleymane. En estompant les frontières entre documentaire et fiction, le cinéaste objective une question de société fondamentale qui porte autant sur l’invisibilité des individus qui peuplent nos villes que sur ce qui légitime notre insensibilité au destin de l’autre.

Crédit photographique : ©Pyramide Distribution

Suppléments :

Entretien avec Boris Lojkine et Xavier Sirven (34’)

Essais d’Abou Sangaré (17’)