Sorti en 1969 et anticipant par son cadre et son environnement eschatologique et volcanique les plans du Médée du même Pasolini, La Porcherie ne se délaisse cependant pas toujours d’un discours ambivalent sur le milieu bourgeois d’après-guerre, dont les dynamiques et les enjeux ne sont pas sans rappeler ceux de Théorème, sorti l’année d’avant. Mais si la satire des classes trouve encore sa place dans le régime de l’œuvre ici présentée, ses aspects se couplent d’une approche à la fois plus originelle et personnelle, moins ancrée dans une description d’enjeux sociaux que dans l’exploration d’un discours humain évocateur, relevant chez l’individu les traces d’une souillure première dont le film pourrait être finalement la prophétie orphique. Ainsi, dans une espèce d’entre-deux, Pasolini montre sa Porcherie à la fois comme œuvre de dialogue et de transition, ménageant un changement d’approche sur sa filmographie tout comme une modification de point de vue sur son sujet.

L’œuvre, si elle reste marquée, devient organisme d’expansion, de transfert et de communication, entre deux étapes, deux consciences, deux intimités de l’auteur, ce que la nature bicéphale du film semble résolument exposer. Structurée sur deux diégèses en apparence indépendantes l’une de l’autre, La Porcherie suit le parcours de deux protagonistes masculins, Julian, vivant confiné dans une villa allemande de Godesberg en 1967, dans l’écoulement résigné et passif d’une existence sans horizon, si ce n’est une attirance pathologique pour les porcs, et un « cannibale », personnage de survie et de dévoration, qui, sur les pente de l’Etna, se nourrit bientôt d’hommes dans un cadre médiéval antédiluvien.

De la société des premiers hommes à celle des derniers, une passerelle subsiste : la dévoration et l’animalité consciente ou inconsciente des natures. La villa allemande, vivant dans l’ombre à demi-désavouée de la période nazie, dont le père M.Klotz est la figure, devient en effet peu à peu théâtre des émotions, frustrations et obsessions des personnages, qu’elles soient amoureuses, fantasmatiques ou sexuelles. Ancrée dans l’avant, le passé et l’héritage inavouable, Godesberg est finalement lieu d’immobilité et de fixation, où seul reste du mouvement des vestiges de paroles. Alors, si la villa parle, entretient sur une base à la fois sociale et intime un discours entre les personnages, il n’est pas pourtant question de communication. Chez Pasolini, les mots ne permettent plus autre chose que la sauvegarde d’un état d’inaction, de léthargie qui, à chaque menace, par le danger d’une révélation ou d’un discours plein et entier, se rétracte dans un mutisme aussi salutaire que destructeur. Les personnages font moins comprendre leur violence inhérente qu’ils ne la font sentir, Julian fait moins voir sa perversité qu’il ne l’esquisse dans son silence.

D’où la récurrence du plan moyen et large sans doute, d’une colorimétrie en déclinaison de brun et de vert, dont les nuances répondent aux inflexions insensibles d’un discours cyclique et finalement identique. De même, se dessinent ici les dynamiques propres au réalisateur de la satire sociale, dont l’objet, la bourgeoisie, trouve encore ici de marquantes comparaisons et d’impressionnants procédés. Au-delà du rapprochement entre la porcherie et la famille nantie, du porc et du père enrichi et complaisant, au-delà finalement de toute une imagerie qui répond en filigrane à une animalité physique des personnages, la conversation est éminemment présentée comme atout du privilégié, prérogative de celui qui doit montrer sa capacité de parole. Le discours désincarne alors d’autant plus son sens puisqu’il devient avant tout marque sociale et identitaire.

Dimension qui rejoint celle de « l’analyse », de la voix introspective, qui est en effet chez Pasolini moins réelle recherche qu’un compte-rendu de la possibilité sociale d’énoncer un discours rétrospectif sur soi, discours qui d’ailleurs, dans ses films, reste d’apparat, intransigeant, précis, mais désespérément empreint de vacuité.

Ces aspects énoncés permettraient sans doute d’analyser en corollaire, selon un prisme comparatif, l’épisode du « cannibale », comme pendant de celui de Godesberg, miroir projeté ou inversé, dont les reflets répondraient à celui de l’Allemagne des années 60. Mais ici notre analyse se heurte à une aporie, car une telle interprétation met autant en évidence une dynamique du film qu’elle occulte une complexité de sens propre à la forme pour ainsi dire schizophrène du film. Si le schéma bi-tensif est clairement délimité par le montage, il l’est beaucoup moins par le sujet et sa portée, par l’assemblage anatomique de dévoration que forment tour à tour l’homme et le porc, sa consommation littérale et sexuelle, par l’aridité littérale des paysages et le vide personnel des intériorités, par l’androgynie des deux protagonistes, entre action et passivité de parole, en bref, par un miroir qui consume pleinement son indétermination et cultive à la fois une porosité et un sentiment d’étrangeté. Le film devient rébus, structure mystérieuse, flottant dans un mysticisme binaire et flou, où la prophétie joint un existentialisme de la désillusion, et l’anthropophagie le fantasme destructeur.

S’il est à trouver dans l’épisode « cannibale » les formes d’une ressemblance, peut-être faudrait-il la lire en termes de proportion et d’intensité. Les terres brûlées et galvanisées de souffre du paysage sont immensément et désespérément ouvertes, jetées dans un horizon de nature assourdissante et vertigineuse, la villa devient une lande où se joue un duel de vie et de mort, de dévorant et de dévoré, où le mot n’existe pas encore. Comme un pendant de Julian, le cannibale fait et agit, mange et se repaît, ouvertement et à pleine bouche, devenant finalement à l’image du paysage qu’il occupe une entité d’origine, pulsionnelle et de nature. De là les plans rapprochés pleins et criards sur un être de chair et d’os, les coupes temporelles résultant d’un ancrage proprement physique dans l’action, le temps de la survie, reste aussi la récurrence du plan large, montrant, sur son fil de cendre et de lave, le point d’humanité battant, criminel et vivant.

Ainsi faudrait-il plutôt voir le film à la fois comme évolution indépendante de deux diégèses distinctes et comme déclinaisons extrêmes d’un seul et même sujet de dévoration. La Porcherie joue sur deux plans, décline ses espaces et ses personnages comme autant de tentatives de communication qui se révèlent bientôt avortées : l’homme est rendu à une violence constitutive, originelle, qui se décline à la fois dans les environnements du premier monde que dans l’univers de l’après-guerre, selon des modes qui diffèrent mais une profondeur unique.

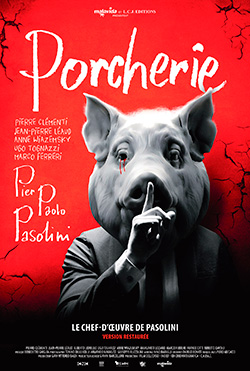

Crédit photographique : © Malavida LCJ Editions