La femme au portrait

Publié par Stéphane Charrière - 12 mars 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Il est des cinéastes dont le nom revient avec insistance lorsqu’il s’agit d’établir des filiations plus ou moins directes entre les auteurs majeurs du premier siècle de cinéma et leur descendance contemporaine. Pour mesurer le rayonnement d’une stylistique ou d’un art de la mise en scène, il suffit de se reporter aux citations repérables dans les œuvres ou bien aux propos tenus par des cinéastes contemporains au détour d’un entretien. À ce petit jeu, certains noms reviennent de manière récurrente : Hitchcock, Kubrick ou Ford… Un autre s’impose également, sans doute parce qu’il a traversé les frontières et les genres avec une dextérité peu commune, Fritz Lang. Aussi, lorsque l’un de ces noms, sortes de repères temporels et formalistes, bénéficie d’une rétrospective ou d’un travail éditorial nouveau sur support physique, l’amateur de cinéma tend l’oreille avant d’ouvrir ses yeux.

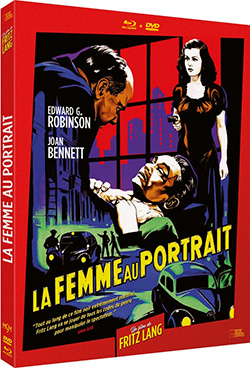

C’est très exactement le cas avec Rimini Éditions qui, en ce mois de février, sort en combo Blu-ray/DVD trois films de la période américaine de Fritz Lang. En respectant la chronologie des œuvres, il est question de : Casier judiciaire (1938), Les bourreaux meurent aussi (1943) et La femme au portrait (1944). C’est ce dernier qui nous intéresse dans un premier temps. Le film est connu des cinéphiles. Un "film noir" comme aime à distinguer la cinéphilie française les films policiers américains de cette période qui s’étend du début des années 1940 jusqu’à la seconde moitié des années 1950. Dire déjà que la copie du film, même si elle souffre en de rares occasions d’une numérisation excessive et d’une perte du grain pellicule (les obsessionnels de la technique nous pardonneront l’approximative dénomination du phénomène), est l’une des plus belles à nous être parvenues en vidéo. Le seul supplément vidéo disponible ici, un entretien avec Nicolas Tellop, critique et essayiste, s’étend sur près de 55 minutes. Convenons que le discours est majoritairement bien documenté, même si quelques approximations existent ici ou là. Le propos se veut pédagogique et synthétise des analyses déjà formulées auparavant. Difficile de blâmer le critique pour ceci, le film a fait depuis sa sortie et sa diffusion l’objet de moult commentaires auxquels il est difficile de se soustraire. Dans un souci de complétude, notons que quelques précisions auraient pu être apportées. Par exemple, si Tellop ne manque pas, à raison, de souligner les liens de parenté entre La femme au portrait et La rue rouge (casting, thèmes, mise en scène), il omet cependant de souligner que La rue rouge est le remake américain de La chienne réalisé par Jean Renoir en 1931 (Lang réalisera par ailleurs Désirs humains en 1954, autre remake d’un film de Renoir, en l’occurrence La bête humaine réalisé, lui, en 1938). Mais passons, nous savons l’exercice complexe. Nous déplorerons plus volontiers la disfluence verbale très présente tout au long du module et qui perturbe l’écoute au point de nuire à l’attention portée au propos. Dommage.

Qu’à cela ne tienne, l’édition mérite le détour. Déjà parce que le film est exemplaire du "film noir" (esthétique, phénomène introspectif, étude sociétale, structure narrative) et offre une exploration littérale de certains principes associés à cette catégorie de films. Au début des années 1940, le Film criminel américain se laisse gagner par de nouvelles considérations formelles et par de nouvelles préoccupations et orientations scénaristiques. Apparaissent alors dans les films des personnages principaux caractérisés par des codes moraux particuliers et, surtout, qui incarnent une forme d’individualisme qui répond au principe de liberté cher aux Américains.

Ces personnages ont d’abord été popularisés par des petites nouvelles ou des romans policiers vendus à prix modestes. En apparence assez simples, les récits de cette littérature policière apparue dans les années 1930 collent parfaitement au contexte socio-politique de l’époque et contiennent nombre de sous-textes qui miroitent les réalités et le ressenti de l’Américain moyen. Souvent, les personnages seront des enquêteurs de natures différentes : détective privé, policier, journaliste, enquêteur d’assurance, etc. Tous auront pour trait commun d’inscrire leur trajectoire dans une solitude ressentie et éprouvée ainsi que par la sensation d’être en inadéquation avec une société qu’ils ne comprennent plus. Au fil du temps, des variations sur le profil des personnages centraux apparaîtront. Des individus que rien ne prédisposait à se confronter à une adversité qui a tout d’une figure de la destinée sont enferrés dans des situations inextricables. Comme dans un mauvais rêve. C’est que le rêve américain a définitivement basculé dans le cauchemar. Le « film noir » s’est alors imposé comme une figure essentielle de la traduction de ce malaise social.

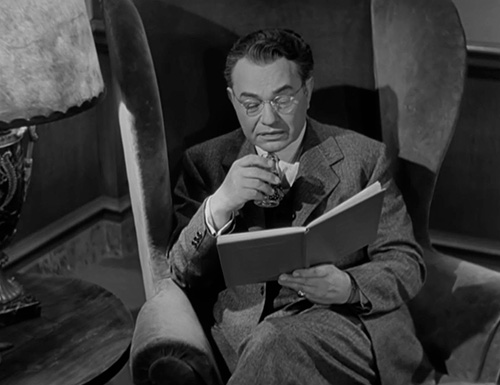

Ce sera ce dernier cas de figure qui supportera la charge du narratif et des problématiques abordées dans La femme au portrait. Richard Wanley (Edward G. Robinson) est professeur de psychologie dans une université new-yorkaise. Après avoir accompagné son épouse et ses deux enfants à la gare, Richard Wanley prend la direction de son gentlemen’s club pour y retrouver deux amis avec lesquels il a prévu de dîner. Juste avant d’arriver au club, il s’arrête, fasciné, devant une vitrine qui contient le portrait peint d’une jeune femme. S’en suit, une fois les trois hommes installés dans le club, une discussion étonnante sur la condition de l’homme d’âge mûr. La dimension existentialiste du propos languien prend corps. La soirée arrive à son terme et Wanley, au contraire de ses deux comparses, décide de rester encore un peu au club pour lire Le Cantique des cantiques, suite de poèmes qui vante les mérites d’un amour sensuel qui se matérialise par l'exaltation de la beauté et des relations physiques.

Richard Wanley, absorbé par sa lecture qui, à n’en pas douter, fait écho avec les émotions et/ou les réflexions vécues en regardant le portrait peint de la jeune femme plus tôt dans la soirée demande à un des membres du personnel du club de venir l’alerter quand sonnera 22h30. Un fondu enchaîné plus tard, le serviteur averti Wanley que l’heure est venue de rentrer chez lui. Le professeur quitte le club et s’arrête une nouvelle fois devant la vitrine du galeriste pour y observer à nouveau le portrait. Soudain, alors qu’il semble toujours perdu dans ses pensées, Wanley voit apparaître à ses côtés le modèle féminin qui a servi à la réalisation de la peinture. L’aventure commence.

Ici, ce que le film ne suggère pas directement par la forme (matière à débat existe sur ce point), le passage du réel à un monde onirique, nous sera signifié par allusions visuelles, sonores ou scénaristiques. Listons quelques éléments d’information. La jeune femme se nomme Alice, l’interprétation de sa personnalité (le portrait) se trouve dans une vitrine qui reflète aussi la réalité de la rue et la présence du temps qui passe est soulignée dans chaque scène, que ce soit visuellement (plans sur des horloges), mais aussi par l’usage de sonorités précises ou encore verbalement dans les échanges entre les personnages. Tous ces éléments affirment la présence d’une autre réalité qui s’invite dans le récit en respectant quelques principes carolliens. Immersion dans une forme surréaliste ? Oui et non. L’ensemble est au service d’un propos qui vise à transformer la situation initiale du film pour permettre à ce dernier de devenir le réceptacle de préoccupations propres au « film noir ».

Nous savons ce qu’il en coûte de traverser le miroir pour rejoindre l’objet de son désir. Pensez à Scottie Ferguson, le personnage central de Sueurs Froides, et à ce qui résultera de son plongeon dans la baie de San Francisco pour, enfin, atteindre Madeleine… L’expérience qu’accepte de vivre Wanley, ne serait-ce que psychiquement, sera redoutable. Lorsque Wanley s’arrête pour la deuxième fois devant le portrait féminin, une musique mimétique retentit. Les sonorités musicales codifient la séquence et, par convention, assument la valeur psychologique de leur apparition. Nous entrons dans un imaginaire convoqué par le personnage ou dans un rêve dont la portée onirique infuse les images. Il faut alors que le spectateur accepte de se laisser manipuler pour entrer dans le sujet véritable du film : éprouver le cauchemar américain.

Le voyage filmique sera introspectif ou ne sera pas. Il s’agira bien pour Lang de nous livrer le fruit de certaines de ses observations sur la société américaine et de tenter de percer le mystère qui accompagne la pensée américaine dans la mise en pratique de ses principes moraux en général et celui de liberté en particulier. Avec La femme au portrait, Lang n’examine pas comment le rêve américain s’est transformé en cauchemar, il analyse les séquelles de cette transformation sur le comportement d’un Américain moyen.

L’expérience que conduit le film est certes individuelle, elle est liée principalement à Richard Wanley, mais elle n’en constate pas moins la contamination, par effet concentrique, sur le paysage humain qui gravite autour du personnage. Outre les morts à venir, il faut aussi considérer les préjudices indirects sur les amis de Wanley, son épouse, ses enfants, ses étudiants, etc. Le cas Wanley est exemplaire de la propagation du mal qui gangrène la société. Ainsi, au-delà de l’expérience individuelle relevée, La femme au portrait décrit un fait social. Le film s’engage sur une voie qui conduit à une incursion dans l’inconscient individuel ou collectif américain.

Après relecture, La femme au portrait de Fritz Lang est bien plus qu'un simple "film noir" ; c'est une exploration profonde et introspective des désillusions et des cauchemars qui hantent la société américaine. Véritable réflexion sur les conséquences d’une aspiration hasardeuse à quelconque promesse de félicité, le film reflète le piège inextricable réservé aux audacieux qui se retrouvent prisonniers de leurs propres désirs. Œuvre majeur de son auteur, La femme au portrait transcende les frontières du "film noir" pour offrir aux spectateurs les plus hardis une méditation passionnante sur la condition humaine.

Crédit photographique : Copyright Swashbuckler Films / Rimini Éditions

Supplément :

Interview de Nicolas Tellop, essayiste et critique (55’)