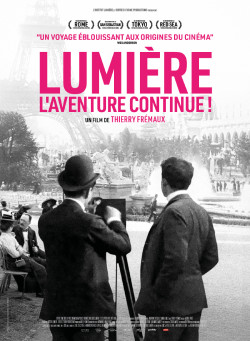

Lumière, l'aventure continue !

Publié par Stéphane Charrière - 15 mars 2025

Cinématographe, ce qui signifie « écrire le mouvement ». Voilà maintenant 130 ans que cela dure si l’on considère l’acte fondateur du premier tour de manivelle, autrement dit du tournage de La sortie des usines Lumière. Entre le moment où Antoine Lumière, le père des deux célèbres frères Auguste et Louis, découvre le kinétoscope de Thomas Edison à Paris en septembre 1894 et le moment où le cinématographe enregistre les premières « images animées » des ouvriers Lumière qui quittent l’usine à l’heure du déjeuner, il ne s’écoule finalement que peu de temps. C’est que l’invention des Lumière, comme ils le reconnaîtront, est dans l’air du temps depuis un bon moment déjà. Louis Lumière, auquel son frère Auguste accorde la paternité de l’invention, a bénéficié du travail d’autres inventeurs qui, avant lui, se sont attachés à résoudre quelques problèmes techniques épineux sans y parvenir pleinement.

En décembre 1894, Louis Lumière s’affranchit des nombreuses difficultés restantes et trouve la solution. Il invente un système d’entraînement de la pellicule et d’arrêt sur image. L’appareil qui en résulte est épatant. Avec de la pellicule américaine achetée en janvier 1895, l’appareil est testé et un premier brevet est déposé le 2 février 1895. Cela ne s’appelle pas encore « cinématographe » car le nom a déjà été déposé par Bouly. Il faudra attendre la fin des droits afin de pouvoir utiliser l’appellation. Les délais sont courts pour finaliser l’appareil car le 22 mars 1895, les frères Lumière doivent présenter leur invention devant une assemblée de scientifiques et d’inventeurs à Paris dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. L’idée n’est pas uniquement de montrer à tous le premier spécimen du cinématographe conçu par Louis Lumière et Charles Moisson mais d’en montrer les capacités. C’est-à-dire de montrer ce que l’on nommera plus tard un film. Alors, il faut tourner quelque chose. Entre le 15 et le 20 mars, vraisemblablement le 19 mars puisque c’est le seul jour où il n’a pas plu dans cet intervalle de temps, Louis Lumière installe son appareil devant le portail des usines Lumière dans la rue Saint-Victor devenue depuis la rue du Premier Film. Là, une vue de 50 secondes est enregistrée, elle sera intitulée Sortie d’usine et elle portera le numéro 91 dans le catalogue des vues Lumière qui verra le jour en 1897. Il y aura deux autres sorties d’usine tournées en 1896, deux « remake », deux autres prises. C’est l’origine d’un art que personne n’envisageait encore, le cinéma.

C’est également le début d’une aventure, celle du regard et du voir, comme le revendique fort justement Lumière, l’aventure continue !, le film de Thierry Frémaux qui prolonge Lumière ! L’aventure commence réalisé, lui, pour les 120 ans du cinématographe. Hasard ? Pensez-vous réellement ? Lumière, l’aventure continue ! sort le 19 mars 2025 en salle. Dans l’histoire des Lumière, le hasard a toujours bien fait les choses, de leur patronyme jusqu’à cette sortie de film. Ce que propose ce nouvel assemblage de 120 vues Lumière restaurées avec bonheur, c’est d’imaginer et de comprendre l’émerveillement provoqué par le cinématographe. La sidération, la magie, appelez ça comme vous voudrez, fonctionnent toujours. Riche de vues moins connues ou moins commentées, Lumière, l’aventure continue ! approfondit ce que les observateurs avaient noté lors du précédent ouvrage de 2015.

Les deux films participent d’une même ambition : il n’est plus question de savoir si Lumière, principalement Louis puisque Auguste ne serait l’auteur que d’une seule vue par ailleurs présente dans ce dernier opus, est un cinéaste ou non. Il est ici évident que Louis Lumière est le premier cinéaste. Que ce soit par le geste (l’action de la manivelle au moment opportun), que ce soit par le positionnement de la caméra (pertinence systématique de l’emplacement du cinématographe), que ce soit dans la diversité (hétérogénéité des sujets et des formes, du document à la fiction), que ce soit dans l’attitude (conscience du spectaculaire inhérent à la projection, prise en compte du spectateur), Louis Lumière se comporte comme nombre de cinéastes le feront plus tard, au fil du temps. Il fut souvent reproché à Lumière de ne pas posséder de style, de ne pas avoir de signature ou en tout cas de ne pas avoir été capable de développer une expression filmique reconnaissable. Ce que tendent à montrer et à prouver Lumière ! L’aventure commence et Lumière, l’aventure continue !, c’est justement tout le contraire. Car si Lumière n’a pas développé une écriture singulière, imputable à lui seul, il a cependant développé un modèle d’expression que ses opérateurs n’ont eu de cesse de reproduire. Lumière, c’est aussi une école.

Et quelle école ! Les films réunis dans le film de Thierry Frémaux traduisent tant une ingéniosité technique (deux films tournés au 75 mm sont par exemple présents dans le programme) qu’une inventivité visuelle. Comment expliquer autrement, alors que Lumière a bien conscience de l’importance de considérer le regard du spectateur dans ses programmes de vues diffusées dans des salles diverses, qu’il choisisse de filmer le ressac de la mer sur des rochers pendant 50 secondes ? Simple expérimentation technique ou, au contraire, essai formel ? Au regard de la sagacité dont témoignent les vues choisies par Frémaux (114 vues pour le film sorti en 2017 et 120 pour celui de 2025), il ne fait aucun doute que Lumière savait ce qu’il filmait et que, comme tout cinéaste d’aujourd’hui, il se posait des questions quant à la réception de ses travaux filmiques.

Est-ce une intuition ? Une réflexion sur l’image ? Toujours est-il que les vues Lumière sont habitées par une idée simple, formulée ou non, pressentie sans doute, mais ô combien importante pour le cinéma en devenir : pour que l’image fasse sens, elle se doit d’établir un lien avec celui qui la regarde. Ce « contrat » tacite qui unit le film à son spectateur travaille la question de l’autre, de l’ailleurs, de l’absence, d’un manque et d’une figuration symbolique. Louis Lumière ne s’y trompe pas et dès janvier 1896, il forme et envoie des opérateurs aux quatre coins du monde pour collecter des images susceptibles de répondre à une attente ou à un besoin. Les vues Lumière, dans leur contenu, n’inventent rien. Elles supposent la présence d’un sens qui naîtra dans le lien qui s’établira avec l’observateur. Lumière, ici, n’est pas si éloigné d’Hitchcock même si chez ce dernier la manipulation est bien évidemment plus conséquente parce que recherchée. De ce fait, Lumière, l’aventure continue ! avance l’idée d’une ouverture de l’image sur autre chose, sur une autre réalité. De ce strict point de vue, les vues Lumière inventent tout.

Lumière montre les êtres et les choses pour ce qu’ils sont. Le visible, d’où qu’il surgisse, s’affranchit alors du temps, de l’espace et des croyances. De bien des manières, Lumière décloisonne le monde, il donne une consistance à ce qui, il y a peu, n’en méritait pas aux yeux de ceux qui décidaient ce qui faisait sens et ce qui faisait art. Le film de Frémaux se fait l’écho d’une invention, le cinématographe, qui n’est pas qu’une technique. L’objet film produit répond aux attentes de son époque, il est la plus parfaite manifestation d’un inconscient collectif hanté par les promesses formulées par l’image au cours du XIXème siècle. Ainsi, il apparaît après visionnage du film de Frémaux que Lumière est un artiste primordial puisqu’il a réussi à concilier et à essentialiser dans une forme d’expression toutes les considérations artistiques de l’image antérieures à 1895. Lumière est grand parce qu’il a colligé non seulement l’ensemble des sens prêtés à l’image mais aussi parce qu’il a su créer, grâce à l’écran de projection, le réceptacle idéal d’émotions et de pensées collectives.

Aux vues Lumière s’ajoute un commentaire, celui de Thierry Frémaux. Nous aurions pu craindre une surenchère emphatique ou l’usage de tonalités sur-interprétatives. Il n’en est rien. Prononcé de manière assez neutre, le propos se plie à la puissance des images. L’intelligence est double ici. D’abord le commentaire de Frémaux est didactique et concis. Jamais le mot de trop, toujours le mot juste. Et puis, dans un second temps, le texte se conforme aux intentions premières : mettre en évidence le travail et le talent de Lumière et de ses opérateurs. Ne pas surjouer, ne pas ajouter d’intonations, c’est reconnaître le talent de Lumière, de ses opérateurs et faire confiance à la beauté des images afin que le charme agisse. L’exercice n’est pas simple. Transmettre c’est, d’une certaine manière, mettre la transe. Exercice pleinement réussi. Objectif atteint avec brio. Pourvu que l’aventure continue encore et encore…

Crédit photographique : ©2025 - Institut Lumière