Accueil > Bande dessinée > Le serpent majuscule

Adapter un roman en bande dessinée est une pratique aussi courante qu’au cinéma. La transposition des mots à l’image est après tout un exercice délicat mais souvent intéressant dont peut résulter une mise en valeur des intentions originelles par l’image. Dominique Monféry n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà adapté La neige en deuil d’Henri Troyat et Une pour toute de Jean-Laurent Del Socorro. Pour sa troisième itération, celui-ci s’essaie à un travail de coopération avec Pierre Lemaitre qui est lui-même coutumier du fait, ce dernier ayant scénarisé les adaptations sous ce format de plusieurs de ses romans dont Au revoir là-haut et Couleurs de l’incendie. On peut donc légitimement se demander avec curiosité quel sera le résultat avec Le serpent majuscule.

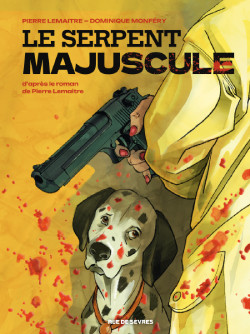

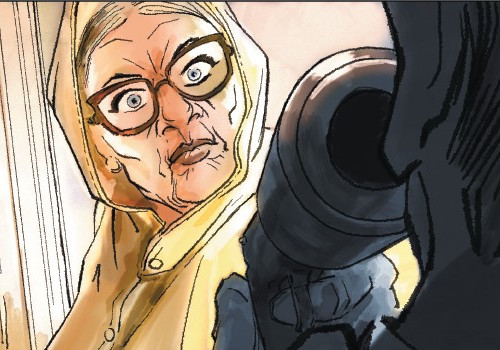

L’on y suit une septuagénaire des plus atypiques, Mathilde, qui n’est autre qu’une tueuse à gage opérant dans la France de 1985. Cette ancienne résistante, vêtu de son ciré jaune citron, exécute avec une redoutable efficacité les cibles que lui confie par téléphone son ancien camarade, Henri, accompagné de Ludo, son fidèle dalmatien. Sa dernière mission n’a pourtant pas été aussi propre que prévu. Son assassinat d’un capitaine d’industrie et de son chien semble révéler des initiatives déroutantes. C’est le début d’un parcours sanglant que la police et le commanditaire vont tenter de stopper.

Le premier élément essentiel de l'œuvre est la focalisation sur le personnage de Mathilde. L’introduction la présente alors qu’elle quitte son humble domicile avec son dalmatien qu’elle appelle avec son jouet avant de procéder à une exécution brutale. L’humanisation attendrissante précède l’horreur comme pour imprimer dans l’inconscient du lecteur que malgré ce qu’il va voir, le personnage que l’on va suivre, c’est une femme âgée qui aime son animal de compagnie. Si d’autres personnages parsèment évidemment le récit, comme l’inspecteur Vasiliev ou une mère célibataire en quête de travail, leur existence ne se justifie que parce qu’elle participe de la dépiction du parcours de la tueuse, véritable centre de gravité du récit.

L'événement perturbateur qui fait démarrer l’intrigue n’est après tout pas l’assassinat en lui-même. Mathilde n’en est pas à son coup d’essai et nul n’a jamais soupçonné son existence. Ce qui lance l’histoire, c’est la sauvagerie de Mathilde qui change de son habituelle discrétion. Cette violence spectaculaire naît d’une initiative personnelle et c’est cela qui dérange Henri et ses commanditaires. Suite à quoi ce dernier se rend chez elle avec des fleurs pour tenter de la recadrer. La tueuse est inquiète d’avoir mal travaillé et raconte combien exécuter le chien de sa cible était une forme de compassion pour lui éviter le désarroi d’avoir perdu son maître. Leur conversation établit alors un parallèle malsain entre leur relation et celle de Mathilde avec son propre animal de compagnie.

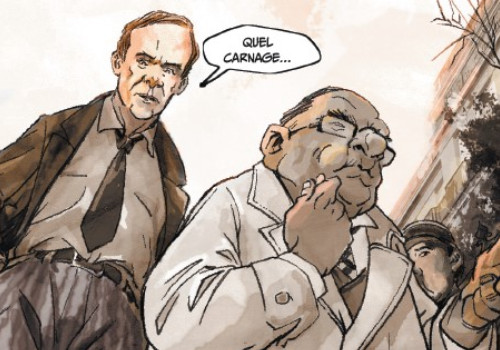

Henri n’interagit avec la tueuse que par téléphone, une distance qu’il ne brise que pour entamer un recadrage aux airs de chantage affectif. L’agent de liaison ne veut pas voir que sa meilleure tueuse commence à subir les affres du temps. En parallèle de cela, la police peine à retrouver Mathilde, non par manque de pistes, mais par refus de voir la réalité en face. Le collègue de Vassiliev voit derrière chaque affaire une histoire rocambolesque, spectaculaire, mais simpliste, tel qu’un règlement de compte mafieux. Une autre manière de garder une forme de contrôle en refusant de sortir d’un certain schéma de pensée. Le thème central du Serpent majuscule devient ainsi clair : la négation de la perte du contrôle.

Le thème sort néanmoins du cadre individuel et criminel par un parallèle avec le quotidien de l’inspecteur Vasiliev, qui jongle entre son travail et son père à l’esprit embrouillé en raison de son âge. La perte de contrôle est évidente, mais ce dernier a la chance d’être bien entouré dans sa confusion par son fils aimant et une infirmière compatissante, ce qui balise sa vie et l’ancre dans le présent. La réflexion s’étend à l’état des rapports humains au niveau sociétal. C’est l’inverse total de Mathilde dont le quotidien consiste à vivre seule pour attendre un coup de fil de son cher mais lointain Henri.

Comme le montre l’association automatique du nom de l’inspecteur, Vassiliev, aux soviétiques et communistes, Mathilde est coincée dans le passé. Ou plutôt, l’empreinte de celui-ci devient plus prégnante à mesure que sa psyché se fragilise. Ses souvenirs de l’occupation évoquent une idylle à sens unique, mais qui structure toujours son rapport avec l’agent de liaison. Comme l’évoque le parallèle avec l’image du chien, la psyché de Mathilde se révèle conditionnée par la quête d’une affection qu’elle ne pense pouvoir recevoir que par l’usage de la violence. Par conséquent, lorsque son esprit âgé entame sa déchéance, tuant des cibles supposées, nul ne peut lui mettre de barrière. Une personnalité terrible et en perte de contrôle, mais cohérente avec son parcours et les idées de l’auteur.

Dans les œuvres de Pierre Lemaitre, les personnages sont avant tout le jouet et le résultat des événements historiques. Leur psyché est conditionnée par ces éléments et structure leur parcours. On pense aux gueules cassées de Au revoir là-haut par exemple. Mathilde est présentée comme entrée dans la résistance à un jeune âge. Sa personnalité se forge dans la violence et la pratique de la torture. Une fois la France libérée, sa vie perd du sens. Travailler comme tueuse pour l’homme qu’elle admire dans une France en paix, à sa demande, rend sa violence criminelle mais constitue une continuité structurante. Une manière pour Lemaitre d’évoquer l’influence du passé et de l’Histoire chez ceux qui l’ont vécue, même lorsque le passé n’est plus un sujet de conversation. La Seconde Guerre mondiale n’est jamais évoquée, tel un cauchemar que l’on souhaite oublier, et pourtant ses effets persistent à bas bruit sous la forme d’un fantôme en ciré jaune.

L'œuvre de Lemaitre et Monféry est ainsi dans la continuité des idées du romancier qui s’intéresse au lien entre l’Histoire sur la psyché humaine. Le troisième âge est ici motif à dépeindre une perte de contrôle qui permet une résurgence, et donc persistance, des effets du passé sur le monde. Le chaos naît, non pas d’une volonté de rébellion, mais de la déliquescence cognitive d’une femme seule troublée par un amour insatisfait et conditionné par l’usage de la violence. Cette structure thématique va ainsi de pair avec une forme de pathétique qui rend les événements aussi tragiques que ridicules. La meurtrière est une septuagénaire en ciré jaune citron accompagnée d’un gentil chien. Par conséquent, n’importe qui semble pouvoir être un tueur. Une terrible perspective inhérente à la figure du tueur en série, monstre moderne par excellence qui hante les rues et s’associe avec justesse à la figure du fantôme. Cette conscience de l’horreur provoquée par une psyché gangrénée par des frustrations et traumatismes dissimulés fait craindre ce qui peut se déverser sur le monde lorsque l’esprit déjà troublée d’un individu finit érodé par un temps qui passe et n’épargne, bien sûr, absolument personne.

Crédit images : ©Rue de Sèvres, Paris, 2025