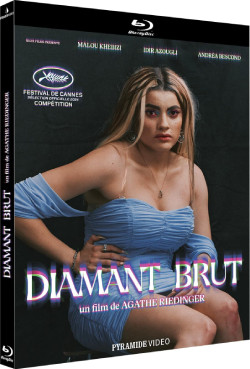

Diamant brut

Publié par Stéphane Charrière - 1 avril 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Diamant brut, le premier long-métrage d’Agathe Riedinger, apparaît comme une suite logique aux deux courts métrages de la cinéaste présents en supplément de cette édition vidéo, J’attends Jupiter (2017) et Ève (2018). Diamant brut se développe autour d’une réflexion sur la représentation du féminin dans les médias contemporains. À partir d’une imagerie imposée par la télé-réalité, extrapolation réflexive des canons de beauté définis par les réseaux sociaux, le film insiste sur les difficultés, ou inversement, à se construire identitairement dans un univers balisé par le diktat de l’apparence physique. Ainsi, Diamant brut s’intéresse à une forme de spectacle où le simple fait d’exister en tant que personnage devient une compétence en soi.

Tout dans la mise en scène (format de l’image, cadrages, mouvements d’appareil, montage et esthétique) interroge les structures de domination présentes dans nos sociétés contemporaines. La réalisation œuvre à exposer et à étudier une forme de déterminisme qui repose sur la culture d’une présentation stéréotypée du féminin, sur la marchandisation du corps et sur les normes consuméristes que ces éléments véhiculent. Liane (Malou Khebizi), personnage qui reprend le prénom que portait l’héroïne de J’attends Jupiter, bien que maîtresse de son image, reste prisonnière des injonctions sociales qui lui imposent de briller à tout prix. Ce n’est même plus un besoin pour le personnage, c’est un état.

L’idée que Liane se fait de l’existence passe par le regard d’autrui. Un regard qui la transforme en objet. Alors, pour ne pas sombrer, Liane a aussi intégré, sans doute de manière inconsciente, qu’il faut savoir jouer avec le regard de l’autre. Ainsi, il faut considérer ses métamorphoses comme des revendications. En ce point, Diamant brut est politique. Pour nombre d’individus, l’exposition que permettent réseaux sociaux et télé-réalité constitue une alternative aux impasses sociales et économiques qui les condamnent. La télé-réalité offre ainsi une voie d’accès à la reconnaissance pour des personnes souvent privées des outils traditionnels de la réussite. Il y a, dans le désir participatif des candidats, c’est le cas ici pour Liane, comme une forme de lucidité qui les enjoint à ne pas attendre que le hasard produise un miracle. Il serait donc réducteur de voir dans la quête de Liane un simple phénomène d’aliénation. Car, pour paraphraser Baudelaire, il est possible de considérer les transformations de Liane comme des déformations qui visent à contredire et à réformer la nature. Donc, derrière le façonnage incessant du corps et de la psyché se cache sans doute un acte de résistance.

L’héroïne du film incarne cette tension entre contrainte et sédition habitée qu’elle est par l’idée de se réinventer sans cesse. Liane se construit un personnage omnipotent susceptible de contrôler son image et son destin. Enfin le pense-t-elle. Mais cette attitude en apparence souveraine ne gomme jamais la dépendance aux regards extérieurs et la soumission à des standards inatteignables qui, in fine, la caractérisent. La reconnaissance qu’elle recherche la fige dans une posture qui annihile tout désir authentique. Cette contradiction illustre une transfiguration qui tend vers le tragique : à force de rechercher l’éclat absolu, le risque de se perdre dans l’illusion menace.

Le dispositif esthétique du film amplifie ces questionnements. Le choix du format 4/3 restreint et resserre l’espace autour du personnage, accentuant la sensation d’un enfermement et soulignant l’omniprésence d’une oppression. L’image, très travaillée, oscille entre excès et sobriété, interrogeant sans cesse le beau, le laid, le vulgaire et l’élégant. De la lumière au jeu sur les chromatiques, tout concourt à l’élaboration d’une esthétique qui oscille entre le sublime et l’excessif afin de relever l’importance d’une gestuelle où chaque détail participe à une mise en scène du fard et du désir de prééminence qui hante le personnage de Liane.

La mise en scène évite tout jugement explicite, préférant immerger le spectateur dans une expérience sensorielle et affective qui lui permet d’épouser une quête sans fin, où le désir d’être vue et reconnue de Liane se heurte à une angoisse existentielle qui trouve sa plus belle manifestation, sans doute, dans l’émanation d’un détachement de soi, de son propre corps et de ses émotions.

Cette approche permet de mettre en lumière la complexité d’un monde où l’artifice devient une quête existentielle qui frôle le rituel mystique (voir le soin apporté aux séances de maquillage soulignées par de très gros plans). Diamant brut arpente, sans jamais quitter le cinéma, le territoire de l’illusion du réel qu’incarne la télé-réalité, un espace hors de toute considération tangible où le paraître est érigé en finalité de l’existence. Diamant brut ne se contente donc pas de portraiturer une jeune femme en quête de reconnaissance : il déconstruit les mécanismes qui transforment cette recherche en une course effrénée vers un idéal inaccessible, questionnant en creux la place des femmes dans un système où l’image prime sur l’être.

Crédit photographique : © 2024 SILEX FILMS - FRANCE 2 CINÉMA - GERMAINE FILMS

Suppléments :

Entretien exclusif avec la réalisatrice Agathe Riedinger

2 courts métrages d’Agathe Riedinger :

J’attends Jupiter (2018, 23’)

Ève (2019, 8’)