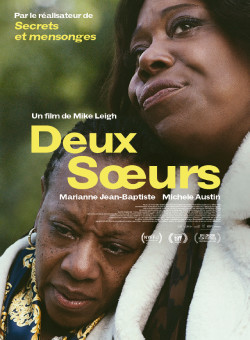

Après une parenthèse historique, Mr. Turner (2014) et Peterloo (2018), Mike Leigh revient, avec Deux sœurs, à un cinéma qui a fait sa réputation. Deux sœurs reprend à son compte des schémas utilisés déjà par Mike Leigh lors de notables réussites telles que High hopes (1988), Naked (1993), Secrets et mensonges (1996), Deux filles d’aujourd’hui (1997), All or nothing (2002), Vera Drake (2004) ou encore Another year (2010). Depuis ses débuts, Mike Leigh s’inscrit dans un cinéma dit « social » qui pense ses personnages avec une précision psychologique qui contredit d’emblée toute défiance quant au sujet, aux rebondissements scénaristiques ou quant à la vraisemblance globale des projets. Mike Leigh a depuis toujours envisagé le cinéma comme un support permettant d’approcher une certaine vérité inhérente aux personnages que le cinéaste imagine. Un postulat initial et une finalité artistique qui orientent les choix de mise en scène et qui prévalent sur toute construction dramatique artificielle. Deux sœurs ne déroge pas à cet axiome. Avec ce nouveau film, Mike Leigh poursuit son exploration des dynamiques humaines en construisant un récit tragi-comique dépourvu de spectaculaire mais riche en nuances. Ainsi, Deux sœurs dévoile sa profondeur par la succession d’attitudes qu’il convient de décoder pour accéder à l’ampleur du trauma qui parasite la vie de Pansy (Marianne Jean-Baptiste).

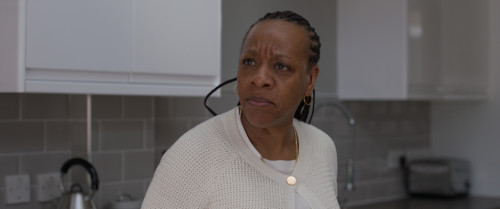

La méthode de travail du cinéaste, basée sur une observation méthodique des comportements, celui de ses comédiennes et de ses comédiens mis en situation, s’ingénie à explorer les structures sociales et les rapports humains en s'appuyant sur une étroite interaction entre l’écriture et l’interprétation. Pour finir de contextualiser le travail de Leigh, ajoutons à ceci un soin particulier porté au choix des décors. Chez Mike Leigh, les lieux ne sont jamais neutres : ils influencent les dialogues, les postures et les émotions. En mettant en place un dispositif où les personnages évoluent de façon quasi organique dans leur environnement, Leigh rend visible les contraintes et les dynamiques sociales ou familiales qui taraudent l’esprit des personnages. Ainsi, la maison de Pansy est un espace où la vie n’a pas cours, où rien ne semble indiquer la présence du désordre qui s’oppose par essence aux forces de l’inéluctable. Les espaces communs sont neutres, indécis. Une scène intrigue et diffuse avec délicatesse un trouble : Pansy ouvre la porte de la chambre de son fils Moses (Tuwaine Barrett). Alors que Pansy prononce une litanie de reproches (rangement, présence de nourriture, etc.), le spectateur constate enfin que la vie est présente dans la maison mais hors de la sphère d’influence de Pansy. Ce qui agace Pansy, c’est le constat que l’autre vit ou survit dans un lieu où elle n’existe pas ou plus. Car Pansy ne vit pas, elle passe son temps à dormir quand elle ne se chamaille pas avec quiconque croise son chemin. Tout est prétexte à dire son incapacité à vivre au contact des autres. Posture ?

La mise en scène, chez Leigh, n’est pas l’essentiel du film, enfin pas au sens démonstratif du terme. La mise en scène, selon Leigh, est toujours au service d’un propos qui repose sur une symbiotique simple et efficace : le fruit d’une interaction entre les comédiens, les lieux et les dialogues. C’est la rencontre de ces phénomènes qui donne au cinéma de Leigh sa cohérence et sa probité, ce qui est encore le cas ici avec Deux sœurs. Dans le film, la mise en scène se structure autour des personnages et des décors afin d’obtenir une harmonie naturelle qui devient la matière même du film. Cet aspect du travail de Leigh est d’ailleurs fondamental pour atteindre chaque spectateur. Deux sœurs explore et miroite les interactions humaines et les conflits du quotidien pour en extraire une réflexion plus large sur la manière dont les individus s’adaptent à leur environnement et gèrent les épreuves de la vie.

L’incident central du film, élément dramatique éprouvé par tout le monde a priori, est une perturbation subtile et prévisible, qui, en fonction de la construction identitaire de Pansy, modifie en profondeur les équilibres existants. Le récit bascule alors du comique au tragique. Toute l’habileté du film (écriture et mise en scène) consiste à signifier ce qui dans une forme de normalité quotidienne se transforme en événement traumatique d’exception. Le véritable enjeu narratif, ce qui détermine avec exactitude ce qui relie le comique au dramatique, réside dans la manière dont les personnages composent avec le comportement de Pansy et comment ils adaptent leurs agissements en conséquence pour coller à une réalité où l’intime est le reflet d’un phénomène collectif. Leigh ne cède jamais à la tentation du drame exacerbé, préférant une approche plus modérée et respectueuse des tourments de chacun. Le spectateur est ainsi invité à se livrer à une double lecture des scènes : ce qui semble prêter à rire révèle en filigrane une douleur profonde et la répétition des situations comiques souligne un malaise conséquent.

Leigh agit en pleine conscience de son pouvoir. Convoquer le rire du spectateur est à double tranchant. Le cinéaste risque d’éloigner le public de l’essentiel du propos ou bien de perdre le spectateur si les ressorts comiques n’agissent pas. Mais Leigh sait également que le rire du spectateur, s’il se produit, est le terme indispensable de l’éclairage sur les affects qui touchent Pansy. La présence du rire est donc à considérer d’abord comme une forme de reconnaissance inconsciente des tensions exposées par le film puis, dans un second temps, comme un mécanisme de distanciation qui permet d’évaluer l’importance des crispations tout en évitant le pathos. Le film interroge alors notre disposition à réagir face à des événements qui, universels en apparence, œuvrent à déstabiliser l’individu dans son rapport aux autres.

La construction des personnages satisfait à cette intentionnalité. Tous développent une identité propre tout en adoptant des schémas comportementaux plus larges pour tendre vers une généralisation du propos. L'évolution psychologique est subtile, les déterminismes suggérés et les conséquences des maux de l’une sont alors mesurables, par effet concentrique, sur les autres. Deux sœurs, derrière son apparente simplicité, dissimule donc un film plus ambitieux qu’il n’y paraît. Un film où l’observation et la compréhension des comportements humains redeviennent une qualité première, un film où l’empathie n’est pas considérée comme une tare mais assurément comme un atout.

Crédit photographique : ©Untitled 23 Channel Four Television Corporation Mediapro Cine S.L.U.