Quatre nuits d'un rêveur

Publié par Stéphane Charrière - 11 juillet 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

Les Nuits blanches de Fiodor Dostoïevski a fait l’objet de quelques adaptations cinématographiques remarquées. La plus connue est celle réalisée par Luchino Visconti en 1957 sous le titre Nuits Blanches. Au-delà des qualités intrinsèques du film, cette version est restée gravée dans les esprits en grande partie parce qu’elle rompt, au même titre que Senso, avec les débuts néoréalistes du cinéaste. On le sait sans doute moins, mais Robert Bresson a également interprété le texte de Dostoïevski avec Quatre nuits d’un rêveur (1971). Aujourd’hui, après une sortie en salle remarquée, l’œuvre bénéficie d’une édition soignée en DVD ou en Blu-ray chez Potemkine.

Avec Quatre nuits d’un rêveur, Bresson reste assez fidèle à l’œuvre littéraire. Il filme, comme Visconti d’ailleurs, une rencontre improbable entre une femme qui espère le retour de l’individu qu’elle aime et un homme qui est un rêveur. Mais le film de Bresson diffère en un point, au moins, dans la transposition du texte à l’écran de l’œuvre de Visconti : ce n’est pas la condition existentialiste du personnage masculin qui intéresse Bresson mais le décalage entre une réalité objective et une réalité subjective conditionnée par les élans romantiques d’un être perdu dans ses rêveries ou dans ses pensées.

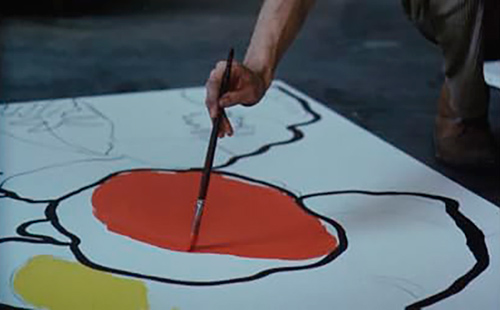

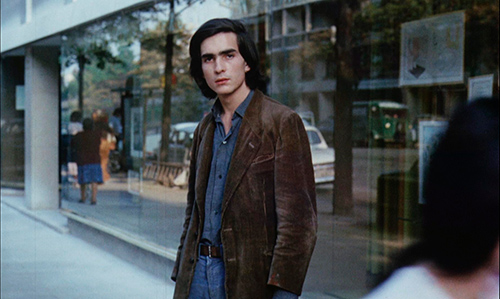

L’homme, c’est Jacques (Guillaume des Forêts), un jeune artiste peintre qui vit dans son atelier. Sa peinture, figurative dans ce qu’il nous est permis de voir, semble en perpétuel chantier. Jacques peine à avancer son travail et encore plus à le terminer. Jacques est une figure de l’incomplétude. Point de trait précis pour définir les visages féminins que l’on aperçoit sur ses toiles. Seulement des aplats de couleurs que Jacques reprend sans aucune hâte. Un coup de pinceau ici, un autre là. C’est que notre homme n’est sûr de rien. Jacques cherche. Jacques est un être solitaire en quête d’une révélation, d’un déclic amoureux ou autre qui ferait naître des sentiments aptes à nourrir sa peinture. Il cherche la femme qui changera son état et annihilera sa crise créative. Alors Jacques, plutôt que de rester devant ses toiles, contrarié de ne produire finalement que de l’insatisfaction, erre dans les rues de Paris. Il tente de s’en remettre aux palpitations de la ville qu’il déserte ponctuellement pour, l’espace d’une journée ou moins, se balader dans la nature dans l’espoir d’une régénération qui n’existe que sous forme de parenthèse.

Jacques, au quotidien, sort dans la rue et suit au hasard des jeunes femmes. Sans idées précises si ce n’est de s’en remettre au destin pour qu’il croise enfin celle qui sera une source d’inspiration. Une première filature détrompe immédiatement l’hypothèse qui associerait Jacques à un voyeur ou à un individu obsédé par un type de femme particulier. Jacques suit une jeune femme puis se laisse distraire et tenter par une autre. Il délaisse alors la première pour suivre la seconde. Il a suffi de quoi ? Un regard ? Une démarche ? Une attitude ? Le cinéaste laisse le spectateur dans le flou volontairement afin de faire taire toute conjecture qui ne répondrait pas à ses intentions. Cependant, la mise en scène nous a déjà livré quelques enseignements sur la personnalité de Jacques. Les plans subjectifs qui permettent au spectateur de partager le point de vue de Jacques ne franchissent jamais cette ligne si ténue de l’intrusif. Jacques reste à distance, la caméra aussi. Les jeunes femmes sont filmées en conservant toujours un écart entre Jacques et les femmes suivies et observées.

Un soir, tout change. Jacques remarque une jeune femme qui s’apprête à se suicider. Il s’agit de Marthe (Isabelle Weingarten). Jacques intervient pour empêcher le drame et les deux personnages conviennent de se retrouver devant le Pont Neuf tous les soirs pendant quatre nuits. Si Marthe est une figuration romantique du féminin (suicide, accoutrement, expression, considération des sentiments amoureux, etc.), elle semble plus avancée dans ses initiations que Jacques. Elle semble en savoir plus sur le monde et sur la vie que Jacques. Là, le film explore un chemin certes esquissé dans la nouvelle de Dostoïevski mais que le texte effleure plutôt qu’il ne l’approfondit : la condition de l’artiste romantique.

La question du romantisme convient assez curieusement très bien à Robert Bresson. En effet, le monde intérieur et ses conséquences sur le comportement des individus trouvent une parfaite expression dans le décalage qui existe entre le jeu des comédiens, leurs gestuelles et leur manière de s’exprimer. Ce principe dissociatif contredit l’importance première du réel pour, petit à petit, envahir l’espace filmique. Ainsi, les sentiments éprouvés par Jacques à l’encontre de Marthe relèvent autant de la tentation amoureuse que d’autres appétences.

Les sentiments éprouvés par Jacques envers Marthe évoluent de manière presque linéaire. Ainsi, plus le monde filmique se transforme plus les sentiments de Jacques, qui relèvent d’abord d'un intérêt vague pour la jeune femme, se muent en inclination profonde. L’image et le son du film deviennent les surfaces réfléchissantes de l’affection grandissante de Jacques pour Marthe. Le nom de la jeune femme apparaît sur une péniche que le jeune homme regarde. Mais cette contamination du réel par la subjectivité de Jacques culmine dans une scène de transport en commun. Assis dans un bus, à la stupéfaction de ses voisines de siège, Jacques passe et repasse sans cesse à l’aide d’un magnétophone la bande sur laquelle il s’est enregistré en train de prononcer le nom de Marthe.

Les tonalités vocales teintent également le film d’une poétique qui se matérialise dans une figure complexe de l’absence. Les quelques séquences où les protagonistes s’inscrivent dans une conscience physique de soi, c’est-à-dire de s’objectiver, marquent durablement l’esprit du spectateur. Une scène est exemplaire de ce travail formel. Marthe se déshabille devant un miroir. Elle s’observe et c’est ce point de vue là que la mise en scène de Bresson traduit. Ce que le cinéaste enregistre ici, c’est une découverte qui n’est pas celle du spectateur, mais bien celle du personnage. Soudain Marthe accède à l’un des mystères de son être et son regard sur elle-même le rend intelligible : Marthe prend conscience du possible désir de l’autre et du désir que son corps peut susciter en l’autre. Ici, dans cette scène, les émotions et la matérialité du corps fusionnent.

Pour parvenir à capter cet état de grâce filmique, Bresson se sert de la dépossession de soi installée par la dichotomie que nous avons relevée entre les voix et les corps. Il utilise un procédé vieux comme le monde et toujours aussi efficace : pour mieux révéler un élément, il faut habituer l’observateur à se contenter de son contraire. Jusque-là recouvert d’une cape qui dissimule tout de sa silhouette, le corps de Marthe s’impose désormais à son regard et au nôtre dans toute son existence sensible, donc dans toute sa présence charnelle.

Avec Quatre nuits d’un rêveur, Bresson compose une variation romantique sans lyrisme, où l’amour, l’art et le monde intérieur s’entrelacent dans une forme d’épure. Par effleurements, par retraits, dans une économie formelle qui sublime l’incomplétude, le film ne cherche pas tant à raconter qu’à révéler la solitude fondamentale de l’être en quête de sens. Les procédés bressoniens abolissent le réalisme pour faire surgir un espace mental où le moindre frémissement devient un événement. Dans cette exploration du désir, le cinéaste ne donne pas de réponses : il montre une expérience intérieure, toujours sur le fil, toujours incomplète. Ainsi, Quatre nuits d’un rêveur s’impose comme un chant suspendu, un fragment de grâce à la frontière entre le rêve et la déception, où le romantisme n’est pas une exaltation mais le vertige discret d’une vérité intime. Le film ne tranche rien, ne conclut rien : il laisse les émotions en suspens, comme une peinture inachevée. Le nom de Marthe répété dans un magnétophone, le miroir où l’on se découvre, les errances dans Paris… autant d’images qui prolongent une rêverie mélancolique. Ici, le romantisme est une forme de silence. Et c’est dans ce silence que le film trouve toute sa force.

Comme souvent chez Potemkine, les compléments sont nombreux et chacun apporte une réelle plus-value à l'objet vidéo. Trois d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention. Deux suppléments proposent une approche du film à la fois pertinente et inattendue. À la lumière des propos de Bresson sur la musique, il est réjouissant de constater que des exceptions confirment toujours la règle. Tout d'abord, le travail analytique de Barbara Carlotti se distingue par son approche de la mise en scène à travers l'utilisation de quelques pièces musicales singulières dans le film, qu'il s'agisse de musique brésilienne ou folk. Son analyse livre quelques clés passionnantes sur les modifications que cette musique induit dans le style cinématographique habituel de Bresson. De même, le complément réalisé par Thierry Jousse pour Blow Up, l'émission d'Arte, explore de manière très personnelle le lien entre le critique et le cinéma de Bresson. La musique, encore et toujours. Quelques morceaux dans chaque film qui invitent à la réflexion ou à l'émerveillement. C'est riche et cela complète parfaitement le travail de Barbara Carlotti mentionné précédemment. Enfin, soulignons la valeur de l'entretien accordé par Guillaume des Forêts en 2014 à Véronique Bettencourt, qui apporte de nombreux éléments sur son expérience cinématographique et surtout sur Bresson au travail. Cela reste certes anecdotique mais n'oublions pas que derrière la chronique se cachent souvent des informations importantes, ce qui est le cas ici. En somme, un excellent travail que cette édition consacrée à un film rare.

Crédit photographique : Copyright D. R.

Suppléments :

Entretiens :

- Guillaume des Forêts par Véronique Bettencourt (2014, 30')

- Nasreen Munni Kabir, productrice, réalisatrice (2025, 12')

- Yves Bernanos, réalisateur de documentaire (2025, 33')

- Yann Gonzalez, émission Forever Cinéma (2025, 6')

Blow up "Robert Bresson en musiques", réalisé par Thierry Jousse (2022, 13')

La musique du film par Barbara Carlotti (2025, 11')