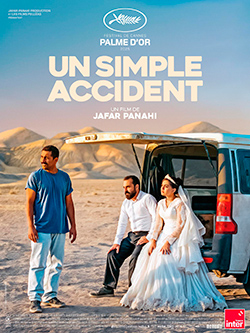

Un simple accident

Publié par Stéphane Charrière - 29 septembre 2025

L’ouverture d’Un simple accident, le nouveau film de Jafar Panahi, est exceptionnelle. Non seulement elle constitue une entrée en matière qui énonce les choix esthétiques de l’auteur mais, en plus, elle conditionne le spectateur pour que ce dernier nourrisse de ses connaissances, dans un jeu cérébral d’associations, les multiples interrogations que le film soulève. À proximité de Téhéran, ce pourrait être n’importe où ailleurs, une voiture roule dans la nuit. À son bord, seuls personnages visibles dans un premier temps, un conducteur et sa passagère. Plan fixe, l’homme et la femme sont cadrés ensemble à travers le parebrise du véhicule, sorte de cadre supplémentaire qui insiste sur le couple et ce qu’il incarne. L’homme est attentif, la route est particulièrement sombre. Plan-séquence. Le surcadrage nous invite à relever tout détail significatif dans le comportement des personnages. L’œil du spectateur navigue d’un personnage à l’autre. Peu d’indices. Si, un nous interpelle. La voiture avance dans la nuit alors que la caméra, elle, au regard de ce qui nous est montré, recule. Deux forces s’opposent par l’intermédiaire d’une cinétique contraire : celle des personnages et celle de Jafar Panahi qui a choisi ce plan pour nous installer, nous spectateurs, dans le film. Il en résulte un constat étrange : Panahi s’adresse à notre capacité réflexive et ne désire, en tout cas pour l’instant, que notre participation intellectuelle à la scène.

Un son vient rompre la logique inaugurale du plan. Une petite fille, assise à l'arrière du véhicule, prend la parole et invective ses parents. Une musique retentit de manière surprenante et passablement agressive. Les adultes ne bronchent pas, ils sont patients et attentifs aux désirs de l’enfant, même si le père affiche un certain agacement. Le plan séquence se poursuit. Rien n’a bougé, surtout pas la caméra. Vient donc compléter l’injonction qui nous est faite d’observer, de fouiller du regard ce qu’il est possible de voir de l’habitacle, une suite de sonorités nouvelles. Donc, il faut aussi écouter, il faut entendre. Un ajout pour servir notre approche du film. D’abord l’image, sa fluidité, son évidence, sa simplicité apparente, la position de la caméra, puis le son. Scène de famille en voiture qui annonce l'arrivée d'un nouvel enfant. Banal.

Au moment où l’action semble s’installer dans une chronique familiale, survient un événement. Un bruit sourd, le cri d’un animal, le tressautement de l’image : le véhicule heurte un chien errant, le père s’arrête. Un silence pesant envahit la voiture. Le père descend. La caméra délaisse l'habitacle pour suivre le père cadré en plan rapproché. Le plan-séquence suit son cours pendant que le père enlève de la route l'animal blessé que nous ne voyons pas. Le plan séquence n’a pas cessé lorsque le père remonte dans le véhicule et redémarre. Le cadrage est différent, seul le conducteur et la petite fille apparaissent à l'image. Entre-temps, le spectateur a noté un bruit étrange qui se produit lorsque le père se déplace. Le bruit d’une prothèse de jambe. La fille formule des questions sur le chien. Dans l’expression, on note une certaine défiance. Le père, agacé, lui demande de remettre la musique. La fille refuse. Première alerte ? Non, déjà des éléments nous sont parvenus, une confirmation plutôt. Le père, calmement, froidement presque répond et prononce des mots qui n’appellent pas à être débattus, encore moins contredits. Personne ne le fera. Silence. La voiture poursuit sa route.

Mais l’accident a provoqué un dysfonctionnement du véhicule. Le père est contraint de s’arrêter. Alors qu’il reste démuni devant le moteur de sa voiture. Un individu vient à son secours et lui propose de l’aide. Pendant la réparation, il demande au père de se rendre dans l’atelier voisin pour récupérer un outil. Le père entre et rencontre les collègues du samaritain. Changement de paradigme. La caméra s’attache désormais à un personnage présent dans l’atelier, Vahid (Vahid Mobasseri). Plan rapproché. Il téléphone, entend le bruit de la prothèse puis la demande du père et là, son expression change. Gros plan. Il ne voit pas le père, il l’entend seulement mais ce qu’il vit à l’écoute des mots prononcés hors champ par le conducteur de la voiture se matérialise par un changement d’expression facial. Et puis le son de la prothèse. La voiture réparée, la famille reprend la route. L’homme de l’atelier saute sur une moto et suit la voiture. Le lendemain, vahid, au volant d'une camionnette se lance à la poursuite du véhicule familial. Le film entre dans une autre dimension.

À travers cette construction méthodique du récit, et par l’intermédiaire de la précision formelle qui caractérise la mise en scène, se racontent plusieurs histoires. Celle du film, qui sera porteuse de questionnements divers, mais aussi celle de Panahi et de sa trajectoire citoyenne et cinématographique. Arrêté deux fois à 12 ans d’intervalle, Panahi a suivi deux cheminements artistiques étroitement liés, comme il le souligne lui-même, à son expérience d’homme. Entre ses deux incarcérations, le cinéaste a tourné des films, souvent interdits, cachés à la censure et au gouvernement, qui s’apparentaient beaucoup à des journaux intimes, comme si Panahi cherchait à se réapproprier sa propre image et son propre cinéma.

Tous les personnages que Panahi met en scène appartiennent au champ de la fiction. Pourtant, ce qu’ils racontent avoir subi renvoie directement aux récits réels de prisonniers politiques ou autres. Le cinéaste compose ainsi une fiction poreuse, traversée par des fragments de mémoire collective. Le spectateur se trouve face à un paradoxe : il assiste à une histoire inventée, mais celle-ci embarque une vérité vécue, celle de la répression et de l’incarcération.

Depuis Hors Jeu (2006), dernier film tourné vers « l’extérieur » comme il décrit lui-même sa filmographie, Panahi a changé. L’homme n’est évidemment plus le même donc l’artiste est également différent. Ce qui a changé, avec Un simple accident, c’est l’introduction dans le processus créatif de Panahi d’autres regards que le sien sur la société iranienne, ceux de personnes croisées en prison.

Ce qui rend fascinant le groupe de personnages qui supporte le récit d’Un simple accident, c’est la diversité des profils qu’il rassemble. Certains sont des militants tandis que d’autres ne se sont jamais engagés et paraissent avoir été emportés dans la tourmente presque par hasard. Cette hétérogénéité est la matrice d’une richesse dramatique : chaque personnage réagit différemment, certains cédant à la colère et au désir de vengeance, d’autres tentant de réfléchir au-delà de l’instant présent. Le film devient alors le lieu d’une confrontation de postures, révélant une société iranienne sous tension, écartelée entre pulsion de rupture et quête d’avenir.

Ce que peint Panahi, c’est donc un changement en profondeur. Un avant et un après la prison mais aussi un avant et un après l’assassinat de Mahsa Amini, un avant et un après l’éclosion du mouvement Femme-Vie-Liberté. Pour structurer les questions auxquelles nous soumet Panahi, le cinéaste réunit un microcosme humain constitué de figures exemplaires d’une société iranienne susceptible de finir un jour ou l’autre dans les geôles du pouvoir ou d’alimenter un mouvement révolutionnaire quelconque.

Depuis la mort de Mahsa Amini, la contestation s’est diffusée bien au-delà des cercles militants. Le rejet du régime s’est banalisé, même si les perspectives de changement restent floues, sans projet politique unifié pour remplacer l’ordre existant. Le film se fait l’écho de cette transformation. Ainsi, un geste qui pourrait sembler anodin à un spectateur occidental, la présence de femmes sans foulard dans l’espace public, même si c’est pour les besoins d’une fiction, prend ici une valeur hautement signifiante, comme un signe de fracture irréversible avec les codes imposés.

Au commencement intentionnel, une question : comment filmer le bourreau ou le prétendu bourreau ? Panahi répond par la forme, simplement mais efficacement. Le bourreau, ou celui que l’on soupçonne de l’être, est souvent seul dans le cadre. Plus, lorsqu’on le voit en compagnie des anciens prisonniers, Panahi œuvre à l’isoler des autres personnages par différents stratagèmes (taille de plan, éléments séparateurs dans le cadre, etc.). En procédant ainsi, Panahi décharge ce personnage de son rôle pour en faire une abstraction, un sujet, le sujet qui soulève une question fondamentale, que de nombreux individus se sont posés au fil de l’histoire : lorsqu’on a subi des actes monstrueux, peut-on en retour, par vengeance, se comporter de la même manière que les bourreaux, que les monstres ?

Panahi fait le choix, lors de plans larges, plus le groupe s’enrichit de nouveaux membres, donc de nouveaux argumentaires, d’associer les personnages dans un cadre unique afin que le débat se formule de manière démocratique et que le cadre filmique devienne un espace d’échange, un espace qui accueille des pensées qui n’ont pas cours dans l’espace public iranien.

Enfin, si la mise en scène adopte une construction apparemment classique, elle n’en demeure pas moins extraordinairement expressive. Plus les personnages se regroupent pour débattre, plus Panahi leur laisse d’espace, élargissant le cadre et multipliant les mouvements collectifs. Ce choix n’est pas anodin : il traduit la liberté de penser et de s’exprimer que le cinéaste confère à ses personnages, au moment même où cette liberté est confisquée dans l’espace public iranien.

Avec Un simple accident, Panahi pousse dans leur retranchement réalisme et fiction pour créer un espace où la société iranienne peut être représentée dans sa complexité. Le film témoigne, à sa manière, de la vitalité d’un cinéma iranien réduit à la clandestinité mais plus que jamais habité par la nécessité. Loin de tout didactisme, il construit des situations qui sollicitent notre intelligence autant que notre sensibilité et qui prolongent sa réflexion entamée depuis ses premiers films : comment filmer la vie sous contrainte, comment donner voix aux individus privés de parole ? Le film apparaît alors comme une synthèse de son parcours, à la fois journal intime et fresque collective, où chaque détail de mise en scène, cadre, son, durée, mouvements d’appareil, devient un outil politique. Ce cinéma, né de la répression, n’est pas seulement un témoignage : il est une expérience, une manière d’exercer la liberté à travers l’acte même de filmer. Mais voir Un simple accident, c’est aussi faire l’expérience d’un cinéma qui nous demande de penser autant qu’il nous bouleverse. Panahi y convoque ses fantômes, ses blessures et celles d’un pays tout entier pour les transformer en matériau filmique. Sa caméra, systématiquement placée au service d’autrui, réussit le pari de rendre visibles les fractures d’une société tout en laissant à chacun la liberté de juger, de douter, de se projeter. C’est cette ouverture, cette générosité, qui donne au film sa puissance singulière : il nous rappelle qu’au cœur même de l’oppression, il existe toujours un espace, si infime soit-il, pour l’art, la pensée et la liberté.

Crédit photographique : ©LesFilmsPelleas