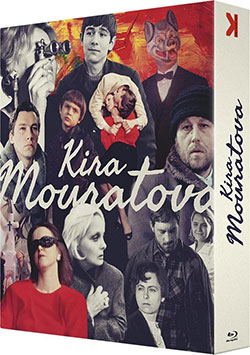

Kira Muratova - Coffret 5 films

Publié par Stéphane Charrière - 20 octobre 2025

Catégorie(s): Cinéma, Sorties DVD/BR/Livres

En cette fin d’année 2025, comme souvent, le marché de l’édition vidéo témoigne d’une attention portée aux œuvres marginalisées ou reléguées à la périphérie des intérêts cinéphiliques. Parmi les initiatives les plus remarquables, le coffret Kira Mouratova publié par Potemkine Films s’impose comme un acte de mémoire des plus réjouissants. Rassemblant Brèves rencontres (1967), Les Longs adieux (1971), Parmi les pierres grises (1983), Changement de destinée (1987) et Le Syndrome asthénique (1989), l’ensemble, même s'il ne comporte que des films tournés pendant l'ère soviétique, propose une introduction exemplaire à l’œuvre d’une cinéaste dont la trajectoire demeure inclassable au sein de la production soviétique et post-soviétique. Les analyses (toujours aussi passionnantes) d’Eugénie Zvonkine qui accompagnent chaque film contribuent à réinscrire Mouratova dans une histoire du cinéma où les questions sur la forme et sur l’idéologie restent un enjeu central.

Si la qualité matérielle des copies varie sensiblement, du très satisfaisant pour Brèves rencontres au passable pour Le Syndrome asthénique avec une copie visuellement plus altérée, cette disparité n’entame en rien le plaisir cinéphilique dispensé par l’entreprise. L’enjeu dépasse ici la seule restauration technique. Il s’agit moins de restituer une perfection d’image que de rendre de nouveau visibles des films qui avaient, pour une large part, échappé au regard critique occidental. En cela, le coffret agit selon un axe intentionnel précis : redonner à voir, c’est redonner à penser. L’édition invite à reconsidérer l’œuvre de Mouratova non comme un vestige d’une époque révolue mais comme une expérience esthétique dont la radicalité formelle et la densité affective résonnent singulièrement avec notre présent.

Kira Mouratova demeure une figure singulière du cinéma soviétique et post-soviétique, tant par son parcours personnel que par l’inflexion esthétique qu’elle imprime à son œuvre. Un père Russe et une mère Roumaine, formée au VGIK, l’Institut soviétique du cinéma, Kira Mouratova s’établit à Odessa aux côtés du cinéaste Alexandre Mouratov, son époux, avant de s’engager dans des projets personnels dont Brèves rencontres (1967) constitue la première manifestation. Dès ce premier long-métrage, confirmé par Les Longs adieux (1971), se déploie une conception du cinéma comme expérience perceptive et cognitive : un lieu où le réel s’éprouve plus qu’il n’a d’intérêt dans sa simple représentation.

La cinéaste s’emploie systématiquement à déstabiliser le spectateur en substituant à la transparence du récit une forme de trouble visuel et sonore qui questionne la notion même de continuité. L’attention se déplace ainsi du contenu narratif vers la matérialité des formes afin d’explorer quelques dysfonctionnements. Dans le contexte soviétique, où l’harmonie du collectif et la lisibilité idéologique dominaient les récits et les esthétiques, une telle approche verse dans la subversion, ce que les autorités ont bien compris dès Parmi les pierres grises. Mouratova se distingue donc moins par un discours ouvertement politique que par une écriture filmique qui politise la forme elle-même en révélant les fissures d’un monde prétendument cohérent. Ce cinéma des défaillances, entre chaos et recomposition, inscrit Mouratova dans une lignée de créateurs pour qui la modernité ne se conçoit qu’à partir des formes héritées pour mieux investir une modernité inquiète, lucide, profondément habitée par la conscience de sa propre finitude.

Le cinéma de Mouratova se définit par sa constante volonté d’habiter les failles du réel. Plutôt que de chercher à les combler, la cinéaste en fait la matière même de sa mise en scène. Ses films, traversés par des ruptures de ton, des disjonctions de montage et des contradictions visuelles, instaurent une dynamique où l’incomplétude devient un principe d’organisation. Le montage, souvent qualifié de chaotique, rompt délibérément avec la logique de continuité qui structure le réalisme socialiste. Les mouvements de caméra, les variations de rythme, les effets de sonorité, qu’il s’agisse de dialogues heurtés ou de bruits ambiants, participent d’une stratégie de l'absurde.

À travers cette fragmentation, Mouratova interroge la capacité du cinéma à traduire l’émotionnel et l’intellectuel en endossant le rôle à la fois de médiateur communicationnel et de médiateur didactique. Il est question ici du dicible et de l’indicible : la mise en scène devient un langage autonome traversé par une énergie expressive qui défie toute traduction verbale. Cette forme d’incommunicabilité, souvent incarnée par des personnages repliés sur eux-mêmes ou engagés dans des monologues intérieurs rendus audibles pour le spectateur, traduit une forme d’incompatibilité entre la singularité de l’individu et la norme collective. Loin de prôner un individualisme de rupture, Mouratova cherche à réinventer la possibilité d’un lien. Ses films, en tout cas ceux qui composent ce coffret, ne cessent d’articuler solitude et désir de communauté dans une dialectique de la dissonance.

Cette discordance prend, finalement, une signification singulièrement politique. En isolant ses personnages, en leur accordant un temps filmique propre, Mouratova introduit dans le cadre soviétique une forme d’hérésie esthétique : celle de l’individu pensant et parlant en dehors du collectif. Il ne s’agit cependant pas de nier la dimension sociale de l’existence mais de réintroduire l’idée que la subjectivité constitue une voie d’accès privilégiée à la compréhension du monde commun. Par là, la cinéaste met à nu les limites d’un système idéologique fondé sur l’uniformisation du corps social.

Les films ultérieurs, notamment Le Syndrome asthénique (1989), prolongent cette démarche en la confrontant au contexte de la perestroïka. Là où d’autres cinéastes, tels Vitali Kanevski, décrivent la déliquescence du système soviétique dans sa brutalité réaliste, Mouratova en propose une lecture allégorique : la fin d’un empire s’y manifeste comme une lente désagrégation du langage et des affects. L’homo soviéticus y apparaît non comme une figure satirique mais comme un être déboussolé, conscient du vide inquiétant dans lequel le présent l’entraîne. Alors il tente d’exorciser ses peurs, parfois par le silence mais le plus souvent par l’excès de parole. En ce sens, l’œuvre de Mouratova est moins un commentaire sur la chute d’un régime qu’une méditation sur la finitude : celle des idéologies, des utopies, des discours et des communautés imaginaires.

Ce coffret ne se contente pas de ressusciter l’œuvre d’une cinéaste trop longtemps négligée, il en rappelle la nécessité. À travers des films où la parole s’égare, où le montage se délite pour mieux recomposer le réel, l’entreprise de Potemkine redonne à voir un cinéma qui ne cherche ni à plaire ni à rassurer. Le cinéma de Kira Mouratova est un acte de résistance aux conventions narratives, à la lisibilité immédiate, mais aussi à toute forme d’assujettissement idéologique. En refusant la linéarité du récit et la tentation du consensus, Mouratova fait l’éloge de la dissonance : chaque plan, chaque geste affirment la fragilité du lien social autant qu’ils en réinventent la possibilité. Regarder aujourd’hui ces films, c’est se confronter à un langage qui ne cherche ni à séduire ni à rassurer, mais à rappeler la fonction première du cinéma : rendre visible la complexité du monde. En cela, le coffret Potemkine Films agit comme une entreprise de réévaluation critique et de réappropriation mémorielle : il offre à l’œuvre de Mouratova la chance d’être entendue dans toute sa force contemporaine, celle d’un art qui interroge la forme pour mieux questionner notre rapport au réel. Redécouvrir cette cinéaste, c’est comprendre que l’histoire du cinéma se nourrit de ces voix singulières que le temps a voulu faire taire. Loin de se limiter à être un simple témoin de la désagrégation d’un monde, l’œuvre de Kira Mouratova anticipe, par sa fragmentation même, les formes du cinéma contemporain de l’exil, de la mémoire et de la dislocation identitaire. La rediffusion de ses films ouvre ainsi la possibilité d’un dialogue renouvelé entre les esthétiques du déclin et les promesses d’un langage cinématographique encore capable de raconter l’humain dans ses contradictions.

Crédit photographique : copyright D. R.

Suppléments :

Brèves rencontres

Présentation du film par Eugénie Zvonkine

"Kira" : Documentaire sur Kira Mouratova réalisé par Vladimir Nepevny (2003, 48')

"Construire / déconstruire" : Analyse par Eugénie Zvonkine, critique, cinéaste et professeure en études cinématographiques à l'Université Paris 8 (2025, 17')

Les Longs Adieux

Présentation du film par Eugénie Zvonkine

"La Valse-hésitation" : Analyse par Eugénie Zvonkine (2025, 19')

Parmi les pierres grises

Présentation du film par Eugénie Zvonkine

"Tendre la main à l'autre" : Analyse par Eugénie Zvonkine (2025, 21')

Changement de destinée

Présentation du film par Eugénie Zvonkine

"Le Fil et les perles" : Analyse par Eugénie Zvonkine (2025, 16')

Syndrome asthénique

Présentation du film par Eugénie Zvonkine

"La Fin d'un monde" : Analyse par Eugénie Zvonkine (2025, 22')