Accueil > Séries TV / V.O.D. > La merveilleuse histoire de Henry Sugar

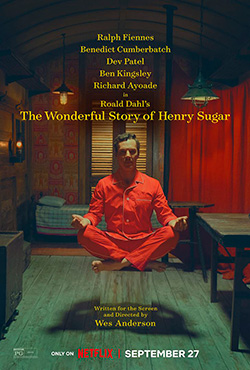

La merveilleuse histoire de Henry Sugar

Publié par Déan Busancic - 3 novembre 2023

Catégorie(s): Séries TV / V.O.D.

Déjà revenu sur les plates-bandes du cinéma avec son notable Asteroïd City, Wes Anderson se penche, avec cette production, sur l’œuvre de Roald Dahl, écrivain de l’enfance dont le Charlie et la Chocolaterie a déjà fait l’objet d’adaptations cinématographiques. Empreints d’un souffle de vie aux accents juvéniles et parfois fantasques, il apparaît naturel que les travaux d’Anderson s’attardent sur Dahl et sa féerie. De La Vie Aquatique à L’île aux chiens, le merveilleux ironique et l’onirisme caractéristique de ce réalisateur avaient déjà depuis un certain temps pavé le chemin d’un cinéma laissant à la puissance de l’imagination sa force, pacte qui semblait scellé après l’apparition de ces trois courts métrages. Il ne semble cependant pas qu’Anderson soit retourné à la saveur de ses premiers films : d’un fourmillement sémantique et scénographique parfois saturé, sa filmographie se dirige depuis Asteroïd City vers une forme d’épure qui, sans laisser en reste la profondeur de son travail, lui offre de nouvelles nuances. La Merveilleuse histoire de Henry Sugar ne fait pas exception à cette actualité et, pleine d’une structure toute en coulisse et en dénuement, marque bel et bien un tournant dans l’approche de son auteur. Le scénario brille d’abord par sa simplicité : un homme riche, archétype de l’héritier parvenu, tue son ennui existentiel aux jeux jusqu’au jour où il découvre dans un petit recueil les prouesses d’Imdad Kahn, capable de voir sans ses yeux. De là la possibilité de gagner aux cartes des sommes illimitées, une prise de conscience subite du bien qu’il peut faire au moyen de cet argent et la construction de dizaines d’orphelinats dans le monde et autres actions charitables avant qu’il ne disparaisse de sa belle mort. Une morale qui semble d’abord tout en surface et dont le traitement aurait pu se contenter d’une simple représentation linéaire et horizontale. Mais Anderson nous offre ici une adaptation complexe et ce en deux points principaux : formellement d’abord, dans un entre deux du cinéma, de la répétition et du théâtre et, dans un second temps, dans son traitement d’une société du désabusement.

Il est bel et bien question d’une expérience cinématographique à part entière dans ce court métrage. D’abord par sa structure toute en verticalité puis par l’expérience d’entre-deux qu’il propose. Premièrement un relais effréné au niveau narratif : un narrateur extradiégétique conventionnel puis Henry, le Dr.Marshall et Kahn lui-même, pour enfin, en rétropédalage, revenir au narrateur premier. Le relai est passé, la force du conteur est donnée à tour de rôle comme un flambeau, le récit plonge avec son narrateur dans ses imbrications. Une mise en abîme donc qui pousse à un rythme soutenu l’attention du spectateur mais qui entame plus encore une expérience de lecture et d’approche : le court-métrage joue. Il s’amuse de notre conception naturelle d’un scénario et propose dans sa redistribution perpétuelle une recherche des possibles rapports aux récits ; autant d’expériences de narration que de narrateurs. Le court-métrage, au lieu d’offrir une suite d’événements, en propose une superposition dont la rencontre force à la fragmentation.

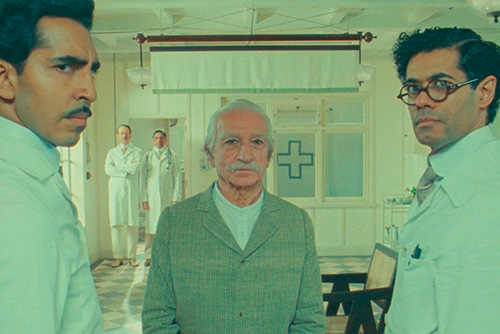

De même La Merveilleuse histoire d’Henry Sugar se positionne sur un équilibre entre le jeu et la monstration du jeu (l’annonce des répliques à suivre et leur déclamation par d’autres personnages, les insertions de modalités narratives telles que « ai-je dit » au milieu même de la scène en sont les premiers exemples) et ne se revendique jamais comme cinéma en tant que tel. En effet, il n’est pas question d’immersion, les « coulisses », les « rouages » du récit sont partie intégrante du film. Tout le degré de représentation tourne autour du factice et de la plasticité : le changement des décors remplace les cuts et met en évidence un passage assumé au théâtral comme marque d’une maturité d’un cinéma conscient de son illusion. D’un théâtre filmé analysé par André Bazin et d’autres, la tendance actuelle semble incliner vers un cinéma du théâtre ou un cinéma théâtralisé, semble sacrifier l’immersion au prix d’un microcosme filmé. Le cinéma devient un espace clos, hors de toute actualité, où s’exprime comme sur les planches un absolu temporel et spatial. Anderson pousse peut-être à un degré plus haut encore la notion de création et d’imagination, il y intègre le décor, le carton-pâte, marque physique, réifiée du processus créatif, symbolisme de la structure de pensée de l’auteur. Henry Sugar apparaît donc comme une expérience menée sur un plateau de tournage, un espace équilibré et inclassable. Cet esthétisme du plastique est celui d’une répétition générale où le spectateur devient observateur.

Dans une autre mesure, la dimension monotone et monocorde qui se détache de cette impression d’une scène répétée semble être la clef de voûte du propos scénaristique : le monde d’Henry est un monde de la répétition, de l’ennui profond et de l’illusion dévoyée. L’émotion est absente du mot et de la scène, tout est déjà dit avant d’être déclamé, annoncé avant d’être montré. La constance des plans, souvent séquences, n’admet comme mouvement qu’un changement visible de décor coulissant qui ne montre que la plasticité du plateau. Le spectateur plonge par étapes dans différentes narrations mais presque toujours selon le même point de vue immobile. La symétrie et le travail de profondeur de champ, sans plus marquer un sens esthétique déjà assumé, traduisent plutôt ici l’emprisonnement et le cadre. Où donc cette part de fantastique, d’extraordinaire ? Anderson l’intègre dans l’incroyable et l’absolu. Imdad Kahn est moins l’histoire d’une prouesse physique que celle d’une prouesse humaine, l’abandon des yeux qui voient le monde pour ceux qui peuvent voir au-delà. Un pouvoir qui est dépassement, réapparition du féerique. C’est d’ailleurs dans les séquences où cette compétence est en action que la caméra s’émancipe de toute structure établie. L’appareil suit frénétiquement le prodige d’Imdad, s’autorise le gros plan sur Henry s’exerçant, joue sur les valeurs de plans, comme soudain animée, vivifié.

Le monde d’Henry fait donc du merveilleux l’espace salutaire par excellence, ce qui seul provoque l’étonnement, l’extase enfantine et insuffle une émotion cinématographique. Un espace du dénuement certes qui reste factice et truqué (on se souviendra du siège en trompe-l’œil pour mimer la lévitation) mais qui convainc le spectateur par sa vérité émotionnelle. Pas étonnant qu’une telle trouvaille anime finalement chez Henry des sentiments charitables. Avec cette capacité visuelle lui est parvenu un regard nouveau sur ses semblables et son environnement.

Crédit photographique : Copyright Netflix