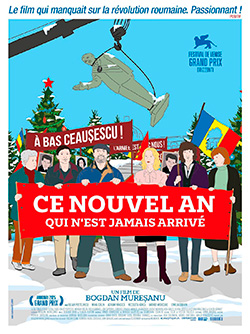

Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé

Publié par Stéphane Charrière - 29 avril 2025

Auteur de deux courts-métrages remarqués, Negruzzi 14 en 2016 et surtout The christmas gift en 2018, Bogdan Mureşanu effectue un passage remarqué au long-métrage avec Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé. Le film fut d’ailleurs auréolé de prix glanés dans quelques festivals européens dont le très courtisé grand prix de la section Orizzonti à Venise en 2024. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, titre aux significations plurielles, nous en reparlerons, s’inscrit dans une logique narrative plus ou moins passée de mode aujourd’hui mais qui connut ses heures de gloire dans un passé pas si éloigné que cela, le film choral.

Ce type de films a souvent, dans un premier temps au moins, été associé à des cinéastes qui trouvaient là matière à creuser quelques obsessions scénaristiques ou stylistiques, citons comme repaires cinéphiliques les œuvres de Robert Altman avec M*A*S*H (1970), Nashville (1975), Trois femmes (1977) ou encore les formidables Short Cuts (1993) et Kansas City (1996). Dans ce registre, difficile d’occulter le travail d’Alejandro González Iñárritu et sa trilogie initiée par Amours chiennes (2000), prolongée par 21 grammes (2003) et clôturée par Babel (2006). Existent également quelques entreprises occasionnelles motivées par des besoins thématiques ou des expérimentations formelles. Pour n’évoquer que quelques succès critiques et publics, mentionnons les travaux de : Paul Haggis (Collision, 2004), Paul Thomas Anderson (Magnolia, 1999), Alain Resnais (On connaît la chanson, 1997), Quentin Tarantino (Pulp Fiction, 1994 ou Boulevard de la mort, 2007), Steven Soderbergh (Traffic, 2001), Paul Greengrass (Vol 93, 2006) ou encore Ryûsuke Hamaguchi et sa série cinématographique Senses réalisée en 2018.

Le film choral n’est pas un genre cinématographique puisque son expression s’associe autant au film criminel qu’au Western, à la comédie musicale, au mélodrame, etc. La choralité évoquée repose sur le développement d’une multiplicité de trajectoires individuelles distinctes qui s’entrecroisent dans le narratif en raison d’événements accidentels, temporels ou thématiques. Autrement dit, un film choral est une somme de sous-intrigues parallèles amenées à converger en un point de la dramaturgie qui apparaît comme une figure du destin. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé répond en tous points à ce principe. Sur deux journées, celles des 20 et 21 décembre 1989, six personnages vont voir leur destin bouleversé. Six personnages emportés dans une suite d’événements absurdes qui échappent donc à toute résolution rationnelle et qui vont s’inscrire, in fine, dans le basculement de l’histoire roumaine.

Au-delà du phénomène représentatif (le portrait d’un pays dirigé par un gouvernement communiste fidèle au pacte de Varsovie, donc aux principes moscovites), la choralité du récit permet d’observer le comportement d’individus témoins et acteurs de la fin d’une ère. Les personnages, dans l’élaboration de leur profil, participent d’une humanisation du propos historique hélas trop souvent réduit à une suite de datations qui égrènent la fin du régime Ceaușescu. Ce que le film ratifie, c’est un engagement moral. Un contrat qui a pour argumentaire principal d’approcher les réalités roumaines de l’époque par le prisme d’individualités exemplaires d’une agonie sociétale voire idéologique.

Si le film couvre les deux premières journées de la contestation populaire, celles des 20 et 21 décembre 1989, il s’attarde surtout sur ce qui va conduire à la première forme d’hostilité formulée par les quolibets que la foule adresse à Nicolae Ceaușescu lors d’un discours retransmis par la télévision roumaine. Le point de bascule. Une des qualités du film se situe justement dans sa capacité à retranscrire cet instant où tout chancelle avant que l’opinion publique ne chavire définitivement dans une logique de renversement du régime. Ce sera rapide : deux jours. Car le 22 décembre, les forces de police qui protègent l’état se joignent aux manifestants. Les époux Ceaușescu fuient. La suite est rocambolesque : un « procès » qui aboutit à l’exécution du couple Ceaușescu. Le cinéaste ne montrera que quelques images d’archives : les premiers mouvements de foule pendant la manifestation, Ceaușescu décontenancé et transi de peur, quelques images du procès.

Le film, dans sa construction en mosaïque, interprète ce moment insurrectionnel. Loin de se limiter à l’illustration d’un contexte, le film en interroge les résonances profondes par une mise en scène de la dislocation du temps et des structures autoritaires. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé confie à la suspension du temps qu’il convoque le soin de traduire ce moment d’histoire où deux dynamiques contraires se superposent. La force de Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé se concrétise dans la transfiguration du matériau temporel initial, celui d’une mécanique étatique rôdée qui admet soudainement la possibilité d’un futur qui se soustrait à sa prévisibilité. Les prémisses de la révolution sont là, en germe, dès les premières minutes du film qui installent la télévision au centre du processus de rébellion à venir. Le film s’ouvre sur une contextualisation des personnages qui, tous, portent en eux un fragment de l’acte révolutionnaire futur : ne pas vouloir interpréter un texte à la gloire du dictateur, s’enfuir pour s’offrir un futur, quitter le pays, ne pas accepter une expropriation, un accident de la circulation, une lettre envoyée au père Noël, etc. Le réel révolutionnaire n’est pas celui du fonctionnement étatique et autocratique. Chaque personnage est un grain de sable qui vient gripper les rouages de la machinerie gouvernementale.

Le titre du film véhicule une dualité qui rejoint celle évoquée par la discordance entre le temps autocratique et le temps humaniste. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé évoque tout d’abord une émission de télévision (celle dont nous voyons le tournage et les coulisses) enregistrée pour être retransmise le soir du nouvel an mais qui n’a jamais été diffusée puisque devenue caduque au regard des événements historiques (les époux Ceaușescu ont été exécutés le jour de Noël). Puis, dans un second temps, de manière plus sourde, le titre du film annonce le simulacre démocratique à venir. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé est, de manière sous-jacente, porteur de cet espoir sociétal anéanti. Ce que confirme l’utilisation du Boléro de Ravel en fin de film. La musique agit comme une nappe de temps conditionnée par une approche atmosphérique de l’espace filmique. À la fois modèle de réunification (la musique est extérieure aux plans qui constituent les séquences qui se succèdent), l’usage du Boléro apporte son lot d’impressions tragiques puisque la composition de Ravel a recours au principe de variation sur l’uniformité. L’annonce d’un futur radieux par un éventuel changement de régime est contredite. C’est peut-être là d’ailleurs que réside la beauté ultime du film : dans cette tentative de donner un visage, un souffle, une voix à un futur qui, dans le fracas de l’histoire, s’est effondré avant d’avoir vu le jour.

La tragédie est donc ici logiquement maîtresse du récit et des sujets. Elle impose, dès les premières séquences, un rythme et une esthétique. Le monde décrit par Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé est un univers fermé. Le format filmique, images 4/3, défini par un cadre presque carré, restitue cette sensation de claustration. Comment se sortir de situations qui semblent, au regard des logiques sociales, inextricables ? Les personnages sont contrits par des principes qui éclipsent ou masquent les échappatoires aux problèmes rencontrés. Peu importe la nature des issues, qu’elles soient d’ordre physique (quitter le pays) ou d’ordre psychique (la lettre au père Noël, le rôle à interpréter, la disparition d’un fils, la maison hantée par les souvenirs d’une vie bientôt rasée, etc.), toutes, dans leur inaccessibilité apparente, incarnent une manifestation de l’oppression exercée par l’état sur les individus.

À cela s’ajoute l’usage d’une caméra portée à l’épaule qui introduit un jeu astucieux entre l’instabilité et la liberté d’exécution. Ainsi les personnages semblent être en lutte permanente contre le réel. Mais le cadre nie leur possibilité d’échapper à leur condition. Ils sont comme des marionnettes soumises à une volonté qui leur est prétendument supérieure. Enfin pas tous. Car il existe, pour certaines ou certains, une possibilité libératrice, celle du choix individuel aux conséquences possiblement funestes mais qui délivre l’individu des angoisses liées à un enchaînement de péripéties incontrôlables et devenues insupportables.

Avec Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, Bogdan Mureşanu entretient une veine majeure du cinéma roumain contemporain : celle qui capte les battements faibles de l’histoire dans l’épaisseur des gestes ordinaires. Mais le cinéaste ne filme pas l’après, lui choisit le seuil. Entre le dernier souffle d’un régime et la promesse d’un renouveau, son film explore un no man’s land temporel où l’attente devient un espace tragique. Chaque séquence résonne alors comme un fragment de mythe moderne, suspendu entre le visible et l’invisible, l’action et l’impuissance. Il ne s’agit plus de filmer la révolution, mais les failles de la parole étatique, les silences de l’Histoire et le vertige des temps. Surtout ne pas s’y tromper, le film n’a rien d’un hommage nostalgique : il est une mise en garde, une mémoire active. Car chaque société porte en elle la possibilité de l’oppression. Et chaque spectateur, en retour, la responsabilité de s’en souvenir. Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, titre totem, porte en lui un avenir avorté, un espoir trahi et une révolution inaboutie. Le film devient ainsi une œuvre-symptôme où chaque plan, chaque mouvement d’appareil, chaque tremblement, chaque geste, chaque objet porte la marque d’un monde en décomposition et celle d’un avenir qui, faute d’avoir été accompli, hante encore les consciences.

Crédit photographique : © Kinotopia / ©memento