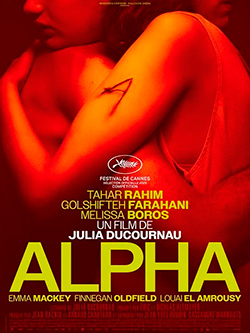

Alpha

Publié par Birgit Beumers - 23 mai 2025

Catégorie(s): Cinéma, Critiques, Expositions / Festivals

Autant en emporte le vent rouge… Alpha de Julia Ducournau

Le troisième long-métrage de Julia Ducournau surprend, surtout après son travail sur l’horreur corporelle dans Titane. Ici, c’est l’émotion qui prédomine, non son absence — même si plusieurs scènes révèlent une obsession persistante pour les corps en décomposition. Construit sur deux temporalités, dans les années 1980 et 1990 (environ sept ans d’écart, un détail qui ne se révèle pas immédiatement), le film s’ancre dans la peur d’une maladie transmissible par le sang, rappelant le spectre du sida — affectant toxicomanes et homosexuels. Cette pathologie mystérieuse transforme les corps en marbre lisse, presque statuaire, avant qu’ils ne se désagrègent dans un souffle final ... de poussière.

Le passé est incarné par une jeune médecin aux boucles noires (Golshifteh Farahani), mère d’Alpha, une fillette de cinq ans sans père. La petite passe du temps avec son oncle Amin (Tahar Rahim), un toxicomane émacié qui s’occupe d’elle : il peut faire apparaître une coccinelle d’un geste de la main comme par magie. Dans le présent, Alpha (désormais adolescente, interprétée par Mélissa Boros) porte un "A" tatoué sur le bras — un signe qui déclenche la panique de sa mère (Farahani, plus mûre et aux cheveux lissés), inquiète que sa fille n’ait contracté la maladie que son frère Amin porte déjà et qui se cache désormais chez elle. Le tatouage s’infecte, le sang transperce la compresse, et Alpha devient une paria à l’école. En parallèle, elle se rapproche de cet oncle autrefois étranger.

À cette trame familiale s’ajoutent plusieurs motifs : le passage à l’âge adulte d’Alpha, son attirance pour un camarade, ses premiers émois amoureux, son isolement dans la classe renforcé par la peur collective d’une contamination. Le film pourrait dès lors être lu comme la réminiscence, depuis l’adolescence, d’un traumatisme d’enfance — mais cette hypothèse vacille, tant le récit accorde une place centrale à la figure maternelle.

Un autre niveau de lecture est introduit par la grand-mère, personnage porteur d’un imaginaire ancestral. Elle conte à plusieurs reprises l’histoire du Vent Rouge, vent de mort qui emporte les vivants en poussière. C’est ce vent qui, dans une séquence finale sublime, sous une tempête de sable rouge dans un « banlieue désertique », emporte Amin. Ce récit ancestral prend forme à l’écran : la grand-mère incarne une tradition que la jeune Alpha ne comprend pas, parce qu’elle ne parle pas le berbère, langue unique de la grand-mère.

Tout le film semble tourner autour de l’isolement : celui d’une adolescente déracinée, étrangère à ses origines, en décalage à l’école, découvrant un monde régi par la peur, l’ignorance et le harcèlement. C’est ce sentiment d’exclusion, de mal-être adolescent dans une société angoissée, qui constitue le cœur du film de Ducournau et qui fait cette histoire bien plus traditionnelle que ce que l’on aurait pu attendre de la part de cette cinéaste.

Visuellement, on trouve des images puissantes : la manifestation du Vent Rouge, la maladie qui pétrifie ; ou un plafond qui s’abaisse sur la fille Alpha endormie, ou sa tentative d’évasion par un échafaudage. Ducournau parvient à figurer avec puissance le mal-être adolescent et on pourrait presque le voir comme l’histoire de la violence du passage à l’âge adulte.

Mais si le film réussit sur le plan de la sensation, sa structure à double temporalité et ses références précises à une époque spécifique viennent brouiller une lecture purement symbolique. Et c’est peut-être là que réside sa limite : malgré ses ambitions, le film peine à porter l’empreinte d’auteur que l’on attendait de Ducournau.

Crédit photographique : ©Copyright MANDARIN & COMPAGNIE KALLOUCHE CINEMA FRAKAS PRODUCTIONS FRANCE 3 CINEMA / ©Diaphana