Festival de La Rochelle 2025

Publié par Stéphane Charrière - 8 juillet 2025

Catégorie(s): Cinéma, Expositions / Festivals

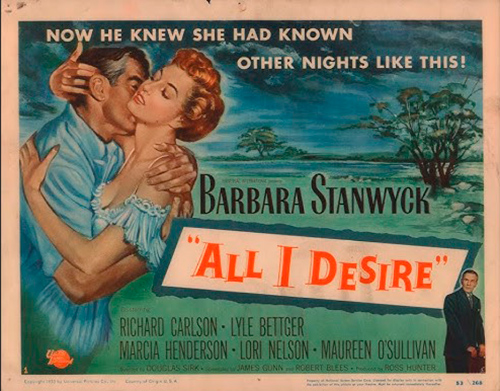

L’édition 2025 du FEMA, entendre Festival de cinéma de La Rochelle, se referme à peine et une certaine forme de tristesse s’empare des festivaliers. Finis les levers matinaux pour retirer quelques précieuses contremarques (terme très à la mode autour du vieux port) qui donnent un accès garanti aux séances, finies les discussions autour de Christian Petzold, de Pedro Almodóvar, d’Edward Yang ou de Claude Chabrol, terminés les débats autour des avant-premières. Terminées également les discussions sur le cas Barbara Stanwyck et donc impossible de répondre à l’épineuse question suivante : la comédienne produit-elle une finesse de jeu supérieure lorsqu’elle est Naomi Murdoch (Désir de femme de Douglas Sirk) plutôt que lorsqu’elle est Phyllis Dietrichson (Assurance sur la mort de Billy Wilder) ou lorsqu’elle interprète Ann Mitchell dans L’homme de la rue de Frank Capra ?

Depuis 1973, le festival se partage entre rétrospectives, hommages, films restaurés, documentaires, films d’animation et des avant-premières. Les séances sont majoritairement accompagnées (critiques, distributeurs, cinéastes, producteurs, etc.) pour le plus grand plaisir des festivaliers amenés ainsi à croiser nombre d’invités plus ou moins célèbres qui, eux aussi, se pressent dans les salles en quête d’émotions nouvelles ou renouvelées, de découvertes ou de confirmations. Il n’est jamais compliqué d’entamer des échanges improbables avec des personnalités inabordables en temps normal qui, prises dans l’atmosphère décontractée qui définit le festival, se plaisent à converser au détour d’un film ou d’une flânerie sur le vieux port.

Des films feront l’unanimité, d’autres seront âprement débattus. C’est la logique qui guide l’équipe du festival mue par l’envie de montrer certaines œuvres, parfois exigeantes, à La Coursive et au Cinéma le Dragon. Pour le critique, passons sur la beauté de la ville, la principale attractivité du festival de La Rochelle c’est, outre le plaisir de la proximité évoqué ci-dessus, le bonheur de l’immersion dans de multiples univers filmiques autorisée par les 8 jours de projections qui balisent le festival. Prenons l’exemple de l’hommage consacré à l’épatant Christian Petzold. Il est évident que la présentation festivalière de son remarquable nouveau film, Miroirs n°3, se charge de significations plus profondes au contact des six autres films du cinéaste présentés à La Rochelle cette année. Le travail analytique est plus aisé (anticipation audacieuse et prétentieuse sur un article à venir sur le film) et repérer des motifs récurrents dans l’œuvre du cinéaste relève presque de l’évidence pour l’œil averti. Grâce au festival et ses orientations, les questionnements d’un auteur (Christian Petzold comme les autres) s’imposent avec éclat.

L’un des aspects les plus enthousiasmants du Festival de La Rochelle, ce sont les liens que la manifestation tisse entre un cinéma dit du patrimoine et sa descendance contemporaine. Si certaines passerelles sont immédiatement perceptibles, d’autres, souvent plus discrètes, s’animent de manière inconsciente. Ainsi, des problématiques soulevées à quelques décennies d’intervalle s’enrichissent de nouvelles expériences. Le Festival de La Rochelle est donc un festival de la rencontre et du télescopage. Entre les festivaliers, bien sûr, mais aussi entre les films. Difficile par exemple de ne pas rapprocher L’ange blanc (1931) de William A. Wellman de L’intérêt d’Adam (2025) de Laura Wandel. Au-delà de la réciprocité du sujet, une infirmière (Barbara Stanwyck dans le film de Wellman et Léa Drucker dans le film de Wandel) décide de s’opposer aux décisions de sa hiérarchie pour préserver la santé d’un enfant, il est permis, à partir des deux films, au spectateur d’estimer ce qui sépare la considération du féminin entre deux pays et deux époques (les années 1930 aux USA et le monde contemporain en Belgique). Mais il est également enthousiasmant de contempler les deux comédiennes se glisser dans la peau du personnage qu’elles occupent à l’écran. Et puis, pour l’une et pour l’autre, observer les subtilités de jeu, aussi. On se délecte de l’interprétation de Barbara Stanwyck ici habitée d’une force et d’une détermination que le parfait contrôle d’une gestuelle et des expressions faciales rend tangibles dans son rôle d’infirmière à l’éthique irréprochable. De la même manière, on se plaît à admirer le talent, qui n’est plus à démontrer, de Léa Drucker. Cette dernière porte un film, celui de Laura Wandel, dans lequel la comédienne sera constamment cadrée en plans serrés pour mieux restituer l’âpreté des débats et des rapports professionnels tout en insufflant une dose d’humanité dans l’espace aseptisé de l’hôpital.

Autre exemple qui peut renseigner sur la nature des gymnastiques cinéphiliques que le festival provoque et sur les jeux de correspondances thématiques ou formels qui se tissent inopinément d’un film à l’autre. Pour cela, évoquons ce qui se noue entre le formidable film de Joachim Trier, Valeur sentimentale (article à venir en août) et l’œuvre de Christian Petzold en général (sont concernés, pour ne mentionner que des films présentés à La Rochelle cette année, Yella, Phoenix, Transit ou Miroirs n°3). Ici, dans les passerelles que nous suggérons, c’est la question du fantomal qui agit et qui s’invite dans les émotions que soulèvent les films. Rien de nouveau en apparence car, nous le savons, le cinéma est, par définition, hanté. Mais ici, grâce à la cohabitation de la programmation festivalière des films, les obsessions des cinéastes se manifestent avec plus d’insistance et, pour les deux films cités à titre d’exemple, il devient impossible d’occulter les questions sur la représentation, voire sur la quête des images manquantes qui animent les créateurs.

Ainsi, il est étrange de constater combien Valeur sentimentale de Joachim Trier, encore, se reflète dans Désir de femme de Douglas Sirk (1953). Dans les deux films, les univers du spectacle (théâtre et cinéma) ont une importance capitale (la représentation mentionnée plus haut). À l’origine scénaristique des deux œuvres citées, il y a un vide, une disparition, un manque. Le fantomal déjà consigné, évidemment, mais pas seulement. Il s’agit là d’une béance originelle et centrale qui a une fonctionnalité bien précise. Elle taraude les personnages au point de devenir un des marqueurs fondamentaux de l’identité des protagonistes. La béance globale se nourrit de failles intimes qui s’étendent au point de contaminer tout le paysage humain des films. Il y a là le moteur principal du narratif. Car ces absences, ces vides influent directement sur l’installation dramaturgique qui, acte démiurgique s’il en est, suscite une attente chez le spectateur.

Formellement, les films respectent l’absence originelle et questionnent directement le principe de représentation. Tout film repose sur le principe de présence et d’incarnation à l’écran. Chez Trier et Sirk, ce qui est complexe, c’est que dès que les « revenants » refont surface, les espaces filmiques ne relèvent plus d’aucune objectivité. C’est-à-dire que la mise en scène travaille à incorporer de manière subtile dans des univers à l’équilibre précaires la subjectivité des personnages qui resurgissent du néant (Naomi Murdoch dans Désir de femme et Gustav Borg interprété par Stellan Skarsgård dans Valeur sentimentale). La réalité subjective des personnages devient donc matricielle. Si cela contraint le spectateur à de perpétuels bouleversements dans son rapport aux films (du voyeur au participant qui spécule sur la nature de ce qui est vu), cela prolonge également, par ricochet, le plaisir du visionnage.

À l’issue des projections, vous l’aurez compris à travers ces exemples, grâce aux jeux de correspondances entre les œuvres, le cinéphile est invité à combiner les sensations, les sentiments et les réflexions. Vous aurez saisi, nous l’espérons, que même lorsque la lumière se rallume, même après la dernière séance lorsque le public s’en retourne chez lui, les films ne quittent pas les esprits. Ils hantent les regards, prolongent les débats, ravivent les questions. À La Rochelle, l’expérience du cinéma se vit en immersion dans l’intimité d’un partage rare entre passé et présent, rêve et réflexion. À La Rochelle, le cinéma n’est pas un objet de consommation, mais un territoire à arpenter, à déplier. Le festival s’achève, mais ce qu’il a déclenché continue. Le FEMA, comme chaque année, a offert bien plus qu’une programmation : une traversée sensible, une cartographie du visible et de l’invisible. Le festival est terminé, peut-être. Mais si l’écran s’est éteint, c’est pour mieux éclairer ce qui germe maintenant dans nos mémoires car certains films, eux, commencent seulement à y vivre.