Kes, le second long-métrage de Ken Loach réalisé en 1969, témoigne déjà d’intentions qui parcourent toute l’œuvre du cinéaste. Kes est un film politique. Comme tous les films de Ken Loach. Qu’on ne s’y trompe pas : chez Loach, le politique n’est pas affaire de narration, mais de mise en forme du sujet. Le spectateur qui a vu les derniers films du réalisateur britannique et qui découvrira Kes sera sans doute surpris. Car Loach, au fil du temps, s’est évertué à gommer toute présence péremptoire de la mise en scène dans ses films. Depuis les années 1990, le cinéaste travaille systématiquement à faire disparaître tout ce qui pourrait faire de la mise en scène un agent omnipotent du film. Ses films témoignent généralement d’une fluidité narrative et formelle qui semblent se soumettre au sujet. Le but n’est pourtant pas de fabriquer un cinéma de contenu, mais de soustraire le spectateur aux questionnements intellectuels liés à la mise en forme, afin qu’il soit entièrement disponible pour recevoir le contenu émotionnel et politique du film.

Ce qui surprend dans Kes, Louise Dumas ne s’y trompe pas dans l’un des compléments analytiques proposés dans cette édition, dès l’ouverture du film, c’est l’importance de la mise en scène. Cadrages, mouvements d’appareils, lumière, tout concourt à contraindre le spectateur à entrer dans une logique filmique qui relève du pur politique. C’est-à-dire que la mise en scène de Loach n’a pour finalité ici que de souligner, dans un naturalisme confondant, combien les individus filmés sont assujettis par un déterminisme implacable. Tous sont objectivés, y compris et peut-être surtout les plus jeunes, par des forces dont ils ne mesurent jamais les contours. Ils ne sont pas encore entrés dans le monde du travail qu’une politique institutionnelle a déjà décidé de leur destin.

Le film s’ouvre sur un plan qui en dit long. Plan fixe de deux minutes. L’image dévoile une chambre dans l’obscurité. L’œil attentif distingue deux individus. Ils partagent la même chambre, pire, ils partagent le même lit. Déconcertante situation qui ne tarde pas à révéler son mystère. Un réveil sonne et le plus jeune des deux personnages, Billy (David Dai Bradley), « bouscule » le plus âgée des deux, son frère Jud (Freddie Fletcher). Ce dernier se lève tôt. La mine, au sens littéral du terme, l’attend. Un bref dialogue s’instaure, le temps nécessaire pour prendre la mesure de la dureté du milieu social. Jud raille Billy en lui indiquant qu’il rejoindra bientôt la mine lui aussi même si, là-bas, les demi-portions n’y ont pas leur place. Billy nie la chose, il refuse ce que le futur lui promet. Le plan fixe qui ouvre le film dure deux minutes. Deux minutes dans la pesanteur d’un quotidien imprégné de pauvreté. L’aîné s’est levé. Première coupe. La caméra, plan rapproché, filme le frère aîné. Il finit de s’habiller, il part sans ménager le petit frère. Billy doit se lever pour éteindre la lumière. La caméra suit alors en panoramique Billy jusqu’à son lit. Le garçon plonge sous les draps. Cut. Pourquoi n’avoir pas effectué un panoramique sur Jud lorsqu’il se lève ? Pour que la mise en scène s’installe. Et cette dernière n’a pour but ici que de placer Billy au centre de son dispositif. Le panoramique horizontal n’a pas pour but ici d’établir un lien structurel de cause à conséquence. Dans la scène se filment les raisons de quelque chose (la pauvreté induite par le statut de mineur du frère aîné) et le résultat (le moindre salaire est important dans la survie du foyer donc Billy devra très vite travailler à la mine). Le panoramique, notons la dimension cérébrale du principe, associe les deux frères bien au-delà des liens familiaux. Billy et Jud sont aussi réunis par une appartenance à une classe sociale bien définie.

Le frère aîné part. Plus tard, le jour s’est levé et Billy se hâte de s’habiller. Ses vêtements sont sales. Second panoramique du film, cette fois en sens inverse du précédent. Le premier panoramique suivait une dynamique droite-gauche et demeurait en plan rapproché sur Billy. C’est l’intime qui est mis en évidence ici. Une intimité conditionnée par la pauvreté. Billy, sort à l’extérieur d’une maison qui n’est pas plus attrayante vue de dehors. Plan large et panoramique gauche-droite cette fois. Nouvelle figuration de la pauvreté mais cette fois, il ne s’agit plus uniquement de l’intimité du jeune garçon. Il s’agit d’inclure dans l’équation la famille : jardin laissé en friche, cabane délabrée… Billy se dirige justement vers cette cabane d’où a disparu son vélo pris sans doute par son frère. Billy se met à courir. Pour où ? Pour quelle raison ? Retard scolaire ? Non, il court pour arriver à l’heure à un travail modeste mais qui vient compléter ce que gagnent sa mère et son frère. Le père ? Pour l’instant nous n’en savons rien. Il sera évoqué plus tard. Billy se met à courir. Travelling latéral qui accompagne le jeune garçon. Puis, le travelling interrompt sa course et alors que le mouvement s’arrête, la caméra effectue un panoramique qui suit le garçon se perdre dans le décor. Même dynamique que le précédent et, encore une fois, le mouvement s’inscrit dans une logique contraire au premier panoramique : orientation gauche-droite. Ce panoramique, couplé au travelling, transforme l’espace physique en un espace réflexif. Le spectateur est invité ici à assembler les éléments formels propres au film (mouvement d’appareil, valeurs de plan, etc.) aux éléments visuels présents dans le cadre (la chambre, la maison, les rues, l’horizon, etc.). La fin du panoramique adopte une valeur de plan encore plus large que lorsque nous découvrons le jardin de Billy. Il s’agit cette fois d’effectuer un lien entre Billy, sa famille et le reste de la petite ville. La rue de cette petite ville industrielle anglaise nous apparaît dans toute sa dureté. La famille de Billy est comme les autres : c’est une famille ouvrière qui lutte pour joindre les deux bouts. Il n’y rien ici, tout n’est que labeur et désolation.

Depuis le réveil de Billy, une fois son frère aîné parti, une musique accompagne les gestes et les déplacements du jeune garçon. Légère avec les sonorités d’une flûte comme instrument dominant de la mélodie, la musique installe un sentiment dans l’esprit du spectateur : se pourrait-il que ce film arpente les territoires du film initiatique ? Tout y contribue : le narratif, le milieu social possiblement à la Dickens, le recentrage du propos sur Billy, la musique... Oui mais pas la mise en scène. En quelques plans et quatre mouvements de caméra, Loach oriente les pensées du spectateur. Revenons à nos panoramiques. En insistant d’abord (premier panoramique) sur l’intimité de Billy puis, second panoramique, en soulignant la condition familiale de Billy et enfin, travelling latéral et troisième panoramique, en associant Billy et sa famille à une partie défavorisée de la société britannique, Loach déconstruit la dimension initiatique habituelle du récit. Nous pouvons toutefois envisager la notion d’apprentissage, celle-ci est double (Billy et le spectateur), mais elle agit et reste campée dans le champ du politique. Car ce que Loach rend explicite par la mise en forme de son propos, c’est la véhémence de la mécanique du pouvoir. Car ce qui décide du sort réservé aux personnages ne relève jamais d’un cheminement spirituel, moral ou psychologique mais bien de contraintes imposées par une logique fomentée par des phénomènes dont l’existence même échappe à la compréhension des personnages. La juxtaposition formelle (mouvements d’appareil qui entrent en écho les uns avec les autres, valeurs de plan, etc.) sera d’ailleurs une figure stylistique récurrente de l’œuvre du cinéaste. Dans tous ses films, ou presque, l’intimité des personnages principaux est toujours parasitée par la présence physique d’une société libérale et post-libérale qui inféode l’individu.

Avec Kes, Ken Loach met en œuvre un dispositif filmique où la mise en scène n’est certainement pas ornementale mais devient pensée. Refusant toute spectacularisation, le cinéaste fait du cadre, du mouvement et du hors-champ les vecteurs d’un rapport dialectique entre individu et structure sociale. En d’autres termes, la mise en scène ne se contente pas d’illustrer un propos : elle est le lieu même où s’exerce une pensée critique sur les rapports de pouvoir. En inscrivant la trajectoire de Billy dans un dispositif formel rigoureux, cadrages, mouvements, durées, Loach montre que le social n’est pas un décor mais une structure déterminante. Ainsi, Billy incarne une position, un point de jonction entre le déterminisme institutionnel et l’illusion de l’émancipation. Ce qui se joue ici, c’est moins une narration qu’un agencement formel qui produit du sens politique. Kes apparaît ainsi comme l’une des matrices d’un cinéma matérialiste où la forme devient critique des rapports de domination et où l’image s’érige contre toute idée d’innocence du regard.

Deux compléments, deux entretiens, agrémentent avec bonheur cette édition. D'abord une entreprise analytique de Louise Dumas qui a le mérite de poser les bases d'une réflexion sur le cinéma de Loach. Puis un entretien avec le cinéaste Robert Guédiguian qui, tout en clamant son admiration pour quelques aspects du cinéma de Loach, ouvre des pistes réflexives complémentaires au travail de Louise Dumas. Ensemble, film et compléments, d'une qualité qui s'inscrit dans la continuité du travail éditorial de Potemkine Films.

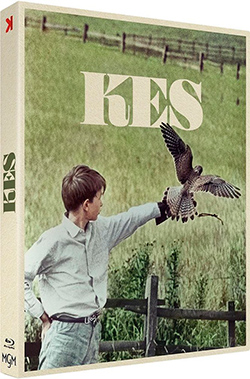

Crédit photographique : ©MGM

Suppléments :

Entretien avec Robert Guédiguian (2025, 17 minutes)

Analyse de séquence par Louise Dumas (2025, 27 minutes)