Accueil > Bande dessinée > Les lunatiques

Quel que soit le genre auquel se rattache une œuvre, il est évident que celle-ci reflète une interprétation conditionnée par un cadre culturel déterminé et des influences passées, y compris quand les auteurs tentent en conscience de s’en éloigner. Le domaine de la science-fiction et ses adeptes n’échappent pas à la règle, ce qui explique qu’il existe autant de versions de ce genre que d’auteurs, séparés par leurs cultures et pourtant unis dans des réflexions de départ communes. On peut considérer que ce genre est aujourd’hui très largement conditionné par le succès d'œuvres anglo-saxonnes, en particulier américaine, et certaines écoles japonaises, mais la sortie des Lunatiques rappelle que le monde slave à lui-aussi produit des auteurs intéressés par les champs de réflexion offerts par les évolutions de la science et ce dès les débuts de ce modèle narratif.

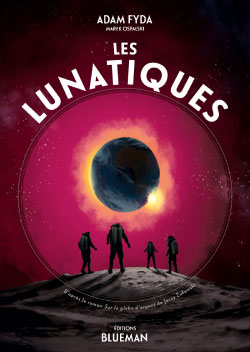

Cette bande-dessinée conçu par Adam Fyda et Marek Ospalski se base sur le roman Sur le globe d’argent écrit en 1903 par l’écrivain polonais Jerzy Żuławski. Ce qui pourrait faire penser à une simple illustration du récit originel se rapprochera néanmoins au fur et à mesure d’une réappropriation de l'œuvre. Żuławski proposait, au travers d’un journal de bord, de suivre les péripéties d’un groupe de proto-astronautes du début du XXème siècle vers la face cachée de la Lune afin d’y trouver de la vie et de bâtir une nouvelle civilisation sur le fameux globe argenté. Tout cela dans le cadre d’une réflexion sur la civilisation, la place de l’homme dans l’histoire et les comportements qui façonnent celles-ci.

Fyda et Ospalski partent du même point de départ. Passé le prologue qui résume le départ de l’expédition et la perte du contact avec celle-ci, tout est raconté au travers du journal de Jan Korecki, un aristocrate et philosophe polonais qui finance le projet de voyage vers la Lune de l’astronome irlandais O’Tamor qui théorise l’existence d’une atmosphère sur la face caché de la Lune. Si le décollage se passe bien, ce n’est pas le cas de l'alunissage qui finit par un crash et le décès de O’Tamor. La désillusion est enclenchée puisqu’ainsi la première chose bâtie par l’homme sur l’astre argenté se trouvera être une tombe.

Le groupe d’explorateurs se lance alors dans une quête vers la face cachée où ils ont l’espoir de trouver une atmosphère, de la vie, tandis que leurs réserves d’oxygène s’épuisent sur ce globe où leurs fragiles combinaisons sont toutes celles qui les séparent d’un vide mortel. L’idée est de contempler le rapport qu’entretiennent des humains perdus avec ce principe d’espoir pour tenir un peu plus longtemps dans un environnement hostile. Chose ardue qui poussera les protagonistes à entrer en conflit et les conduira au bord de la folie. Des réflexions typiques d’un bagage culturel polonais, fruit de siècles d’occupation d’une géographie plus austère que le monde européen occidental par un peuple malmené par de nombreux conflits mettant son existence au bord de l’extinction à plusieurs reprises, parfois sauvegardé par une vision catholique de l’espérance. Tout est épreuve, mais il faut garder la foi.

Cet espoir est entretenu par l’idée de l’arrivée d’une seconde expédition, mais rien de plus. Les avancées scientifiques du XXème siècle font que le lecteur contemporain sait que la Lune est un désert sans atmosphère. Ce dernier expérimente ainsi un temps l’espoir des astronautes. Le crash de la seconde expédition met fin aux chances de survie de ces derniers qui n’en ont pas encore conscience, poussés par leur conviction que les théories de l'astronome irlandais sont justes. Leur survie est un enjeu temporaire qui fait de l’espoir une source d’inspiration avant de laisser place au pathétique. L’espoir est une illusion sur ce globe sur lequel les auteurs ont dessiné la mort au moment du crash, tout comme Gustave Doré l’avait fait avec sa célèbre gravure de La Mort et la Lune.

La lutte des astronautes ne s’inscrit donc pas dans une logique de galvanisation par témoignage de la conquête, logique inscrite à jamais dans l’inconscient collectif par l’alunissage d’Apollo 11, mais plutôt par l’observation d’humains face à une réalité cosmique effroyable. Ceci passe par une représentation oppressante d’un paysage immense et désertique face à des astronautes, aussi petits que désarmés, perdus entre cratères et massifs. La géographie lunaire est par ailleurs représentée avec une coloration et des formes qui rappellent des environnements qui ne sont en rien propices à la vie tels que l’océan et le désert arctique. Cette dernière référence n’est en rien fortuite et éclaire sur les intentions de l'œuvre.

Adam Fyda a en effet travaillé auparavant sur une adaptation des Montagnes Hallucinées de H.P. Lovecraft. Une œuvre qui là aussi fait suivre des explorateurs enthousiastes plongés dans un monde hostile, l’Antarctique, dépeints au travers du témoignage d’un scientifique qui veut décourager toute future exploration. Les horreurs lovecraftiennes, organiques et concrètes, sont absentes de l'œuvre de Fyda et Ospalski pour laisser place à un fantastique de suggestion à l’image du Horla de Maupassant. Les figures encapuchonnées qui suivent les explorateurs, fantômes de leurs camarades, sont-elles des créatures sélénites ou des illusions issues de la folie ? Le lecteur reste dans la même incertitude que le narrateur, ce personnage instable qui se sent épié par les falaises et montagnes, véritables toiles blanches sur lesquelles l’explorateur polonais projette ses fantasmes sur un paysage propice à une paréidolie qu’il transmet au lecteur.

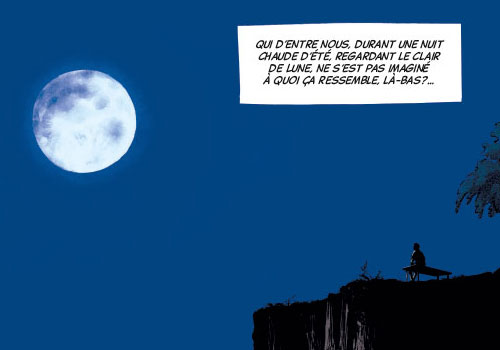

L’observateur est donc moins le témoin d’une aventure spatiale que de la déchéance mentale d’un homme qui se demande s’il n’est pas lunatique au sens ancestral du terme, c'est-à-dire sous l’influence de la Lune. L’astre aux paysages souvent océaniques est mis en parallèle avec une autre figure quasi-mythique de la littérature : Moby Dick. Korecki témoigne d’une attraction ancienne pour le globe d’argent, comme appelé depuis l’enfance. Une fascination que le lecteur lui-même peut partager par l’une des premières pages révélant une Lune dans le ciel terrestre en pleine nature, cadre onirique et bucolique qui conditionne vers une forme de romantisme que l’astronaute polonais brise par son récit. La quête de la conquête lunaire est à l’image de la baleine de Melville : une obsession qui attire les inconscients à leur perte.

Ce croisement de références accouche d’une vision désenchantée d’Adam Fyda et Marek Ospalski qui déteint avec une certaine vision optimiste de la conquête spatiale gravée dans l’inconscient collectif autant par les USA que par l’URSS, la modernité et l’expansion de l’humanité ayant été pour tous deux un moteur culturel. Les auteurs s’inscrivent bien plus dans les réflexions d’une certaine science-fiction typiquement polonaise, dont le Solaris de Stanisław Lem reste l’exemple le plus connu, dans laquelle le cosmos se révèle être un espace dangereux pour une humanité qui a évolué en imbrication dans un écosystème spécifique. La mort est-elle le fondement d’un univers hostile à l’humanité en fin de compte ? Pas exactement.

Les fantômes de la Lune ne sont pas ici depuis toujours. Ils apparaissent avec le crash de la première expédition sur cet astre vide et maudissent les astronautes qui ont amené les faiblesses humaines avec eux, cela afin de satisfaire une curiosité scientifique finalement très personnelle. Par cette odyssée aux accents pathétiques, les auteurs cherchent plutôt à énoncer que ce qu’il y a hors de l’atmosphère terrestre, c’est le néant. Un espace où ni la vie ni la mort n’existe, cette dernière étant le fardeau d’une espèce consciente de sa faiblesse. Le cheminement dramatique des protagonistes se veut ainsi support de réflexion sur la place de l’humain dans l’univers et la source de sa vitalité

En fin de compte, aux travers d’un récit axé sur la fragilité mentale et physique de leurs protagonistes, Les lunatiques s’inscrit autant dans la continuité d’une vision polonaise de la science-fiction que des angoisses de Lovecraft. Au croisement de ces deux approches, qui ont leurs spécificités, se trouve cette idée que l’humain est un être bien fragile dans un univers indifférent, en rien conçu pour répondre à ses fantasmes. Une idée commune qui permet à Fyda et Ospalski de produire une association formelle cohérente à contre-courant d’une certaine pensée conquérante, alors que certains rêveurs de tous horizons parlent de conquérir Mars ou coloniser la Lune. Ceci dans une optique qu’évoquait H.P. Lovecraft dans L’Appel de Cthulhu lorsqu’il parlait des noirs océans d'infinitude qui environnent l’humanité et qu’elle n’a pas été destinée à parcourir bien loin.

Crédit image : ©editionsblueman