La disparition de Josef Mengele

Publié par Stéphane Charrière - 29 octobre 2025

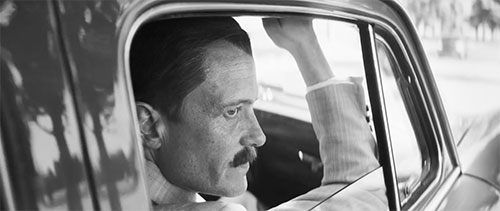

Les modalités de représentation des criminels nazis au cinéma posent des enjeux esthétiques et éthiques majeurs que l’adaptation par Kirill Serebrennikov de La disparition de Josef Mengele permet d’examiner en détail. La première question soulevée par la mise en chantier du film relevait du travail stylistique que le réalisateur allait déployer pour conserver la tonalité romanesque de l’enquête qui structure le livre d’Olivier Guez. Celui-ci, passionnant en tous points, maintient une distance éthique nécessaire entre le lecteur et son personnage central : Josef Mengele. Olivier Guez n’invite jamais à comprendre ou à éprouver, mais à observer les stratégies que Mengele et ses complices ont mises en place pour échapper à la justice jusqu’à sa mort en 1979. Fidèle à cette exigence, Serebrennikov adopte une esthétique singulière (un noir et blanc stylisé et assumé) qui renvoie à l’univers du film criminel d’une certaine époque.

Le propos filmique s’écrit à la première personne du singulier. Choix qui comporte deux risques majeurs : une esthétisation du propos qui masquerait la monstruosité de Mengele et une identification du spectateur au personnage. La réussite de Serebrennikov tient précisément au fait qu’il évite ces deux écueils. La mise en scène, en collant à l’intimité de Mengele, ne cherche jamais à lui prêter une sensibilité qui pourrait nous rapprocher du personnage : elle enregistre les trépidations d’un être qui pense et qui agit dans la négation de l’humain.

Mengele est le plus souvent filmé en plans rapprochés, en gros plans ou en plans serrés, de sorte que le personnage, s’il envahit tout le champ, ne s’impose pas comme celui pour qui et par qui nous arrivent les images. Serebrennikov dépossède Mengele de toute séduction possible : impossible d’oublier de quel individu il est ici question. À aucun moment du film nous n’éprouvons de sympathie ou d’empathie pour le personnage. Pour cela, il aurait fallu inscrire Mengele dans une humanité plus vaste, dans un collectif d’où pourraient saillir quelques qualités susceptibles d’atténuer la distance qui nous sépare du personnage. Lorsque, rarement, le cadre s’élargit, en plans moyens ou en plans larges, l’effet est inverse puisque le protagoniste apparaît plus monstrueux encore. Au contact de l’autre, quel qu’il soit, Mengele est une figure de l’atrocité. Chaque scène qui le voit au contact d’autres individus est ponctuée de saillies verbales, d’attitudes ou d’expressions qui ne laissent aucun doute sur la nature profonde de Mengele. Il est un homme pour qui la hiérarchie raciale demeure le seul lien social.

Ainsi, Mengele ne se perçoit que par fragments, des expressions furtives, des regards obliques, des gestes mécaniques, une diction singulière. Autant d’indices rappelant que le personnage est une radicale incarnation du mal. La perception du monde propre à Mengele, telle que la construit Serebrennikov, trahit sans cesse la barbarie ordinaire devenue l’âme d’un personnage hanté par ses propres délires de toute puissance. C’est en cela que le film évoque, par cette immersion dans l’inhumanité la plus triviale, le roman de Jonathan Littell, Les Bienveillantes : nous suivons un monstre, non pour le comprendre, mais pour ne jamais l’oublier.

Ainsi, pendant tout le visionnage, Serebrennikov nous invite à nous confronter à l’insoutenable et il interroge notre propre rapport au mal et aux mécanismes d’obéissance qui le rendent possible. Éprouvant. Certes. Mais, de scène en scène, il apparaît que l’inacceptable auquel nous contraint le film réside dans ce que nous reconnaissons de Mengele dans quelques attitudes que nous adoptons ou que nous constatons autour de nous. Car s’il ne fait aucun doute que les Allemands ont adhéré massivement aux idées nationales socialistes, nous ne pouvons exclure que, soumis aux mêmes conditions historiques, nous aurions pu suivre la même trajectoire.

Ce qui compte ici, dans La disparition de Josef Mengele, c’est de voir et de savoir ce qu’est l’infamie ultime. En concevant un projet esthétique autour de la matérialité du corps de Mengele (un visage, une voix, un corps), Serebrennikov rappelle que le mal est avant tout présent. Il n’est jamais identifié comme un concept historique éloigné, mais comme une présence persistante dont la mise en visibilité exige rigueur et lucidité. La disparition de Josef Mengele refuse ainsi toute forme de catharsis ou de spectacularisation qui atténuerait la brutalité du réel : le film nous contraint à regarder là où l’on aimerait détourner les yeux. Ce regard frontal agit comme un dispositif critique et politique, révélant combien la barbarie demeure une potentialité humaine, prête à ressurgir dès lors qu’on la croit définitivement conjurée. Serebrennikov transforme donc ce récit en un avertissement adressé au présent : l’idéologie et les affects qui ont porté Mengele n’ont pas disparu avec lui. En nous confrontant à cette part sombre dont le personnage fait figure d’emblème, le film nous enjoint de maintenir en éveil la vigilance qui seule permet d’empêcher la réitération du pire.

Crédit photographique : ©Lupa Film, CG Cinema, Hype Studios / ©Andrejs Strokins