Accueil > Expositions / Festivals > Variation sur deux corps féminins à la Belle Époque

Variation sur deux corps féminins à la Belle Époque

Publié par Gilbert Babolat - 14 février 2018

Catégorie(s): Expositions / Festivals

Montrer la chair ou la cacher. La dénuder ou la revêtir. Ce sera les deux.

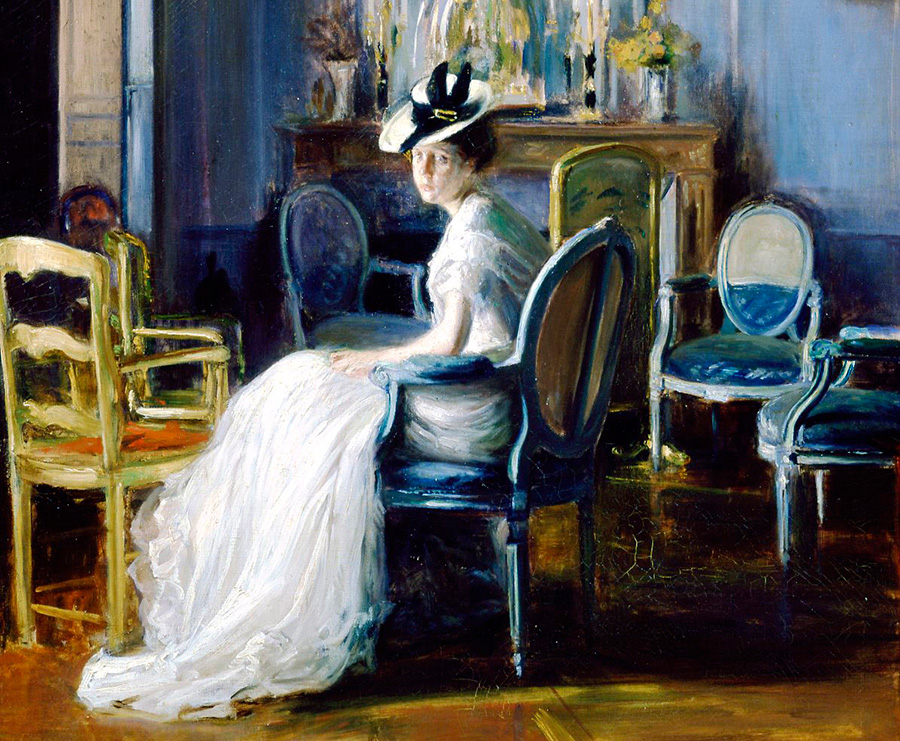

Le boudoir bleu de Jacques-Émile Blanche est exposé dans la collection permanente du musée des Beaux-Arts de Lyon, au deuxième étage dans une salle du fond. Habituellement, il suffit de retourner sur ses pas, de dépasser le palier de l’escalier et de rejoindre en face la salle des Modernes pour voir Nu assis de Raoul Dufy. Pas pour cette fois, temporairement, le tableau se trouve au rez-de-chaussée dans l’exposition Los modernos.

Les deux peintres exposent des corps de femmes assises.

Jacques-Émile Blanche est l’aîné de seize ans de Raoul Dufy. Il est connu pour un célèbre portrait, l’unique portrait peint de Marcel Proust, actuellement exposé au Musée d’Orsay. C’est dire s’il a fréquenté le Tout-Paris littéraire et artistique au tournant du XIXème et du XXème siècle, la bien nommée Belle Époque, pour lui. Issu d’un milieu aisé et privilégié, une famille de médecins aliénistes, il n’a pas besoin de vivre de sa peinture. Il peint pour le seul plaisir. Ayant fréquenté un atelier parisien avec peu d’assiduité, il s’en détache rapidement pour devenir le portraitiste de la haute société parisienne qu'il fréquente dans les salons à la mode. En grande partie autodidacte, il reste influencé par l'Impressionnisme et Manet, demeurant à l'écart des nouveaux courants picturaux qui se font jour. Nous sommes bien loin en tout cas de Raoul Dufy, lui qui est né dans un milieu modeste, son père est comptable et mélomane. Deux mouvements influencent fortement Dufy dans la composition de Nu assis quelques années avant sa réalisation : la découverte du Fauvisme au salon des indépendants en 1905, l'année même où Jacques-Émile Blanche peint Le boudoir bleu, et trois ans plus tard, accompagné de Braque, le cubisme cézanien.

Le titre Le boudoir bleu est à lui seul éloquent au regard de Nu assis réalisé en 1909. Si le seul titre du second peut laisser subsister un doute quant à l’affectation du lieu, bien vite effacé à la vue de l’œuvre, une chambre dédiée à l’amour tarifé ; le titre du premier doit au contraire être interprété avec précaution. À l’origine, le boudoir est un petit salon que les dames de la haute société d’Ancien Régime se sont constitué afin de se dérober au regard des hommes et pouvoir parler librement. Il se situait souvent entre la chambre et la salle à manger. La période de la Régence en France lui donnera un sens plus trivial et le mot sera galvaudé. Dans ce début de XXème siècle, pas de sens ambigu. Le lieu est réservé aux personnes de confiance, celles auxquelles on peut confier quelques secrets, tout au plaisir de la conversation.

Deux lieux de l’intime donc. Mais deux manières viscéralement opposées de traiter du corps et de la chair assise qui endure et souffre. Deux femmes appartenant à des groupes sociaux aux antipodes, aussi.

À coup sûr la chambre d’une prostituée. Montrée dans un corps flétri, elle paraît plutôt âgée. À tel point que Raoul Dufy n’a pas besoin de peindre son sexe pour évoquer son activité, même pas les poils pubiens, tant c’est tout le reste du corps qui parle pour elle. Un corps donc massif, ocre et marron comme de la terre, les contours rehaussés par un trait noir et bleu. Chaque partie du corps est clairement cloisonnée. Seins lourds et tombants, double ventre marqué en son centre par un gros point noir, le nombril, et encolure simulant la présence d'un illusoire collier noir. Ça fait un peu affiche des morceaux à découper qu'on retrouve chez le boucher, me direz-vous ? Poursuivons. Longues cuisses et surtout des bras qui se terminent par des mains aux paumes légèrement ouvertes comme pour dire « Assez ! ». Un rouge à lèvres appliqué, ridicule touche de féminité rajoutée comme pour faire écho aux deux points rouges de la poitrine. Une partie du visage, le côté droit est presque dessiné de profil, tant le menton se fait saillant. Dans le haut, au mieux, une paupière close outrageusement fardée se dit-on, au pire, un mauvais coup reçu, alors que l’autre côté nous fait face avec son œil encore ouvert. Dessous c'est orangé, en face bien pâle, anémié. À la jointure pour tenir l'ensemble, un rectangle mince, comme une pièce rapportée pour figurer un nez. Une femme nue assise, empâtée et fatiguée. Lasse de cette vie. Elle en impose à notre regard. C’est frontal. Presque une violence à soutenir du regard. Rien pour le dissiper, calmer, pas même l’environnement. Un lit rapidement esquissé agrémenté d'un oreiller, avec une couverture aux couleurs criardes qu’apaise un temps, pour peu que l’on regarde plus haut, la tonalité bleue des murs formant un angle. Sur la droite, une porte marron, ramenée sur le devant et donc très proche du lit pour confiner davantage. Un espace clos, presque carcéral. Tout est anguleux et géométrisé. Ah j'allais oublier ! C'est qu'un client vient peut-être de sortir.

L’autre, la dame, celle de Jacques-Émile Blanche, souffre aussi dans son corps, même si c’est son visage qui nous interpelle en premier, le regard souligné par un chapeau blanc orné de plumes noires. Le dos n’est pas droit, pas parallèle au dossier du fauteuil. Elle est donc penchée, courbée par le haut du buste. Pourtant toute jeune fille, elle a dû en entendre des réflexions comme « Tenez-vous droite, c’est ce qu’une jeune fille doit faire dans notre société ! ». Curieusement, elle aussi est seule dans cette pièce qui d’habitude doit bruisser de discussions et de tintements de vaisselles raffinées. Je ne rajouterai pas l'odeur du parquet encaustiqué. En tout cas, pas moins de six autres fauteuils ou chaises entourent la jeune femme. La présence d’un paravent sur la côté de l’âtre indique un moment de l’année, la saison froide ou celles intermédiaires. C’est que la hauteur de plafond est importante, il faut donc souvent chauffer.

Nous venons de la surprendre, elle s’est retournée, et nous regarde de côté, les yeux larmoyants, surtout l'œil droit. Toujours les bonnes manières, vous dis-je. La porte est donc grande ouverte comme si nous allions la rejoindre à l’instant. Nous ne le ferons pas. Le décor est luxueux. Grand miroir au-dessus de la cheminée. Une pendule sous verre accompagne deux vases de fleurs et des chandeliers reposant sur la tablette de la cheminée. Une porte est aussi ouverte sur la gauche, là aussi une personne est partie mais certainement pas pour les mêmes raisons que chez Dufy. Une brouille, une engueulade ou une nouvelle triste, et c’est tout ce corps si gracile qui souffre. Le bras et l’avant-bras sur l’accoudoir dans la continuité d’un amas de tissus légers, d'une étoffe si blanche, mais quand même un peu amas, et cette main dont les doigts semblent se crisper maintenant sur la robe. Et bien que ce soit la mode de l’époque dans cette classe sociale fortunée, le vêtement ne fait que masquer la minceur voire la maigreur de ce corps, pour preuve l’épaisseur de la robe soulignée par le bas de l’accoudoir qui fronce l’ensemble, et remonte la robe pour montrer le peu de chair. Ce corps souffre mais il est caché, retiré de notre regard par ce tissu, certainement une robe de mousseline, mais ce corps ne parle pas ou si peu. Alors c’est le visage qui prend le relais. Jacques-Émile Blanche l'avait bien compris, lui qui disait vouloir saisir « la vérité de l’instantané » dans le regard. Le visage donc pour l’entièreté d'un corps. Un visage marqué par la tristesse d’une révélation comme une déconvenue sentimentale à coup sûr. Rappelons que les deux peintres parlent de l’intime. Une résignation alors, tempérée par le bleu de la pièce, celui des boiseries aux murs et des sièges des fauteuils. Seule l'assise d’une chaise rouge, toute en dorure face à la jeune femme, détone. Peut-être pour mieux signifier la présence d’un corps responsable du chagrin. Il est vrai qu'il n’a eu qu’à se lever et prendre en face, à quelques pas, la porte.

Deux personnes sont parties et c'est un malaise fort chez la dame mondaine de Jacques-Émile Blanche, trop d'imprévus ; une fatigue générale chez la dame de petite vertu, comme on disait à l'époque, chez Raoul Dufy.

Dans Nu assis, la chair est usée et le restera. Un corps de souffrance d’abord physique et son rejet moral sur nous, les regardeurs. Un corps de souffrance pour longtemps. Et rien pour faire muter la souffrance. C’est frontal, entre le regardeur et ce corps. Une lecture verticale du sujet-objet : de la tête aux pieds et rien pour faire diversion. Juste l’esquisse du lit mais pour signifier la nature du mal. À droite de la porte, plutôt fermée qu’ouverte, les clients ont leur manie, le regard s’appesantit sur la chair exhibée et rien que pour ça. Dufy exclut. Pas de place pour nous.

Dans Le boudoir bleu, le regard circule autour de la jeune femme. Et puis les portes sont ouvertes, celle du côté gauche au fond, et celle où nous nous trouvons près du chambranle de la porte sur notre droite. Vraiment une large porte à double vantaux. Il y a de la place pour nous. Je peux refermer la porte, le temps passera et l’oubli aussi. De ce trouble momentané, des blessures. Mais un corps qui continue à vivre. Un corps souffrant, surtout au moral et moins au physique.

Alors parler de la chair revêtue ou pas, de la souffrance physique ou morale, c’est parler de la vie des corps, de leur posture, de ce qu'ils endurent, de ce qu'ils peuvent dire de la vie, de toutes leurs interrogations, et surtout de ce qu’il en restera dans notre mémoire.

Nu assis restera telle que cette femme est, avec sa mauvaise vie et une sale histoire, comme le doigt qui n’arrive pas à faire bouger un petit triangle blanc, à le commuer en deux petits rectangles parallèles blancs visibles un court moment. Comme si dans notre temps, à notre époque hyper-connectée, nous n’arrivions pas à connaître la suite de l’histoire que nous sommes en train de visionner sur un quelconque écran, une tablette ou un smartphone. Pour Nu assis, il n’y en a pas d’histoire. On a beau insister, le triangle persiste. Ça devient même dur pour le lecteur-regardeur. Dans Le boudoir bleu, l’histoire peut se poursuivre et se poursuivra. Les fauteuils seront de nouveau occupés, les discussions reprendront, et les portes s’ouvriront et se fermeront. La jeune femme ira vers sa coiffeuse se recomposer une meilleure mine.

Dénuder ou revêtir un corps pour montrer ou cacher la chair. Ici celle qui endure : une question de profondeur de champ et d’environnement dans les deux tableaux. Ou pour le dire autrement, comment l'artiste parvient-il à nous contraindre, à orienter notre regard ? Des procédés, certes, au départ, mais surtout une relation qui s'établit entre nous et l’œuvre : monologue ou dialogue, tout dépend.

Soit le regard devient fixe, pris qu’il est dans la contemplation d'un corps, une relation unilatérale s'établit, du tableau vers nous. Rien que le sujet. Un cadrage serré sur lui seul. Très peu d'éléments à l'entour. La chair d'une femme lasse. Dépossédés de toute solution, nous restons interloqués à tapoter sur un écran et toujours cette image à l'arrêt et ce satané triangle blanc qui ne bouge pas ! L'histoire est figée.

Soit le regard circule dans le décor et autour de ce corps, et la relation est bilatérale, de nous au tableau et de lui vers nous. Un cadrage large, des choses à l'intérieur du tableau, et tout autour du sujet. De quoi échanger pour prolonger l'histoire. Et au fur et à mesure de nos prospections dans le tableau, des hypothèses infirmées, ou pas, se font jour. "Tiens, Jacques-Emile Blanche n'a pas représenté le bras droit... ". Je ne suis désormais plus coincé ni bloqué. Nous sommes sur nos écrans tactiles et l’histoire défile, celle que nous avions pu imaginer et on peut arrêter à tout moment et même revenir en arrière !

Crédit Image © Lyon MBA-Photo Alain Basset. Le Boudoir bleu, Jacques-Émile Blanche, 1905.